絶縁抵抗測定の基本をわかりやすく理解する

電気設備の安全を確保するうえで欠かせないのが「絶縁抵抗測定」です。専門的な用語に聞こえますが、要するに「電気が漏れていないかどうか」をチェックするためのテストです。ここでは初心者の方でもすぐ理解できるように、絶縁抵抗の意味や測定の目的、そして数値の見方をわかりやすく解説していきます。

絶縁抵抗とは何を意味するのか初心者向け解説

絶縁抵抗=「電気がにげにくい度合い」を数値化したもの。

数字が大きい=安全、数字が小さい=危険。

配管の水漏れと同じ。壁が厚ければ漏れない(高抵抗)。

ヒビや穴があると水がにげる(低抵抗)。

この「漏れやすさ」を測るのが絶縁抵抗測定。

- ∞MΩ:とても良好

- 数十〜数百MΩ:良好〜普通

- 1MΩ前後:注意域

- 0.2MΩ未満:危険・通電禁止

| 表示値 | 意味 | 次の行動 |

|---|---|---|

| ∞ / OL | 上限超え=とても良好 | そのまま記録し次へ |

| 10〜100MΩ | 十分安全な状態 | 定期点検で推移確認 |

| 0.5〜1MΩ | 注意域 | 湿気・汚れ・接続を点検 |

| 0.2MΩ未満 | 不良の疑い大 | 通電禁止+原因切り分け |

- 基準値ギリギリ=安全ではない

- ∞表示=永久に安心ではない

- 小さい値=必ず故障ではない

- 「数字が大きい=良い」

- 「∞は安心」「0は危険」

- 「推移で判断」:去年より低下してない?

「0MΩ」と出たら本当にゼロ?

実際は限りなくゼロに近い状態。ショートや地絡の可能性が高く通電禁止です。

「∞」なら点検はもう不要?

いいえ。湿気や劣化で数値は変動するので、定期測定で推移を確認する必要があります。

絶縁抵抗測定の目的は安全確認と事故防止

絶縁抵抗測定の「ねらい」はシンプルです。人を守る(感電防止)、設備を守る(火災・故障防止)、そして事業を守る(停止・損失の回避/法令順守)。

ここでは目的を実務視点で整理し、現場でそのまま使える判断軸とチェック項目をわかりやすく提示します。

金属外装や筐体が漏電で活線化すると接触時に危険。測定で漏れやすさ(MΩ)を数値化し、接触リスクを事前に評価。

- 通電前の最終安全確認

- 点検時の異常早期発見

- 感電事故の未然防止

絶縁低下は発熱・短絡・機器劣化を誘発。

定期測定で劣化トレンドを把握し、計画保全へつなげます。

- 配線・モーター・盤内の予防保全

- 発火リスクの事前低減

- 高価な設備の延命

記録により法令順守や保険対応の根拠を確保。停電・停止の損失を抑え、CS・ESを守ります。

- 記録(測定表)で説明責任を担保

- 保険・監査への対応性向上

- 停止・やり直し工事の回避

- 対象と条件の整理:回路図・定格・環境(湿度/温度/洗浄履歴)を確認

- 測定計画:印加電圧レンジ(125/250/500V)・測定点・安全手順を決定

- 基準・閾値の設定:法令・社内規格・機器仕様書に合わせて判定基準を明確化

※具体値は用途・地域で異なります。 - 測定と記録:通電停止→負荷切離→ゼロチェック→測定→結果と環境条件を記録

- 評価と対応:基準未満/低下傾向なら通電禁止→原因切分(湿気・汚れ・配線不良)→是正

- 再発防止:清掃・乾燥・配線改修・保護等級の見直し、点検周期の最適化

| 測定値の傾向 | 主なリスク | 目的に沿った対応 |

|---|---|---|

| ∞〜数十MΩ | 低 | 記録・推移管理(安全維持) |

| 1〜10MΩ | 中:湿気・汚れ要因が多い | 乾燥・清掃・負荷切離で再測定 |

| 0.2MΩ付近 | 高:地絡・劣化の疑い | 通電禁止→区間切りで原因特定 |

| 0に近い | 非常に高い:短絡の可能性 | 即時調査・是正(誤配線・浸水 等) |

※数値の境目は現場・機器仕様で異なる場合があります。

一次情報に従い、目的(安全確保・事故防止)を最優先に運用してください。

- 新設・更新工事後:引渡し前の合否判定

- 定期点検:年次/月次などで劣化トレンド監視

- 環境変動後:豪雨・結露・洗浄後・浸水後の安全確認

- トラブル時:ブレーカー動作・異臭・誤動作の一次切り分け

- 保全計画立案:交換優先度の根拠作り

- 安全の証跡:合否・環境条件・日時・担当者を残す

- トレンド可視化:劣化スピードの把握(早期対策)

- 説明責任:監査・保険・顧客へのエビデンス

必要な基準値・周期・方法は、国の技術基準・関連規格・社内基準で異なります。

- 通電中・負荷接続のまま高電圧レンジで測定

- 測定後の放電忘れ(微弱残留電荷でヒヤリ・ハット)

- 湿潤・汚損状態での即時通電(乾燥・清掃の前にNG)

- 記録なし・基準不明の運用(判断基盤が消失)

- 負荷切離→測定→是正→再測定の徹底

- 季節要因(梅雨・結露)を考慮した再測定

- 盤内・端子の清掃/乾燥と保護等級の見直し

- 定期点検の周期管理+劣化トレンドの可視化

期待は∞付近。目的(初期不良排除)に照らすと低め。

負荷切離→端子清掃→再測定→区間切りで原因特定。

目的:事故防止。湿気由来を疑い、乾燥後の再測定と盤内除湿を実施。推移監視へ。

目的:人身・火災防止。通電禁止。誤配線・浸水・避雷素子短絡の有無を確認。

基準値を超えていれば目的は達成?

基準は最低ラインです。目的(安全・事故防止)から見れば、余裕度と推移の確認が重要です。

値が良好でも事故は起きない?

いいえ。接地不良・作業手順違反・人的ミスなど他要因で事故は起こり得ます。

絶縁抵抗測定は総合安全管理の一要素として運用しましょう。

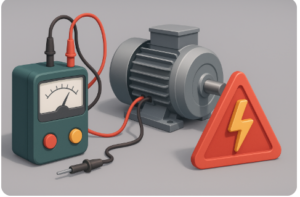

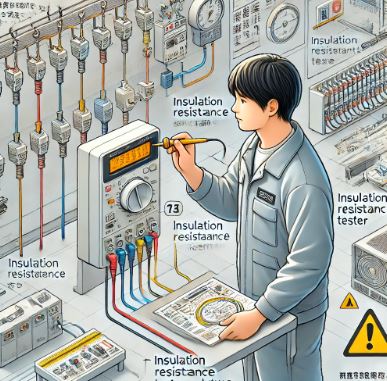

絶縁抵抗測定で使う道具「メガー」とは何か

絶縁抵抗を測定する際に欠かせないのが「メガー」と呼ばれる専用計器。

「なんとなく聞いたことはあるけれど、具体的に何をしているの?」という初心者向けに、

メガーの役割・仕組み・種類・現場での扱い方をわかりやすくまとめます。

電線や機器の絶縁状態を数値化するテスター。普通のテスターと違い直流の高電圧を一瞬かけ、漏れた電流からMΩを計算。

- 直流電圧(100V〜1000V程度)を印加

- 漏れ電流を測定 →

R = V ÷ Iで抵抗算出 - 結果をMΩ単位で表示

※「∞(無限大)」表示=計器上限超え=とても良好。

- ハンドル式:手回し発電。電池不要。昔ながらの定番。

- デジタル式:ボタン操作。数値表示が安定。記録機能付きも。

- クランプ式:一部は非接触計測対応(特殊用途)。

- 人が感覚で判断できない「漏れ」を数値化

- 基準値と比較できる → 安全の証明

- 劣化傾向を把握し、交換タイミングを見極め

- 通電中は絶対NG(機器破損や感電危険)

- 測定後は放電処理を忘れない

- 対象回路に合ったレンジ選択必須

- 接触不良・汚れで誤測定しやすい

普通のテスターじゃダメ?

テスターは通常数ボルト〜数十ボルトの低電圧しか扱いません。

絶縁性能を調べるには高電圧をかける必要があり、メガーでなければ測れません。

「500Vレンジ」を100V回路に使ってもいい?

高すぎる電圧をかけると電子機器や素子を壊す危険があります。

対象回路に合ったレンジ(100V回路なら125Vや250V)を選びましょう。

ゼロチェックって何?

測定前にリードを短絡させて「0MΩ」表示になるかを確認する作業。

メガーの正常動作を保証するための必須ステップです。

絶縁抵抗測定の仕組みをわかりやすくイメージで理解

絶縁抵抗測定は「電気がどれだけにげにくいか」を数字で表す検査。

専門用語だけで説明すると難しくなりがちなので、ここではイメージで直感的に理解できるように仕組みを整理します。

電線を「パイプ」、電気を「水」と考える。

パイプの壁が厚ければ水漏れしない(=高抵抗)、壁が薄ければ漏れやすい(=低抵抗)。

- 直流の高電圧を一瞬かける

- 漏れて流れた電流(μA単位)を測る

R = V ÷ Iで抵抗値を計算- 結果をMΩ単位で表示

大きい数値=漏れが少ない=健全。

小さい数値=漏れが多い=危険。

∞は上限超えで「とても良好」を意味します。

- メガーを回路に接続する

- 対象に応じた印加電圧を選ぶ(125V/250V/500Vなど)

- 直流高電圧を加えて漏れ電流を確認

- 抵抗値に換算してMΩ表示

- 基準値と比較して良否を判断

- ∞=永久に安全 → 環境で変動する

- 低い値=必ず故障 → 湿気や汚れ要因も多い

- テスターと同じ原理 → 実は別物(高電圧印加方式)

- 「高電圧をかける→漏れを見る」と覚える

- 数値は大きい=良い、小さい=危険

- 環境・推移で判断する視点を持つ

なぜ普通のテスターでは測れないの?

テスターは数ボルト〜数十ボルトしか扱えず、

絶縁の「漏れ」を見抜けません。

絶縁抵抗測定には高電圧をかける原理が必須です。

「抵抗値」はどう計算してるの?

漏れ電流Iを測り、印加電圧Vで割るだけ。

R = V ÷ I のオームの法則で導かれています。

※絶縁抵抗測定の仕組みをさらに詳しく理解したい方はこちらも▼▼▼

【基本原理を知ろう!】絶縁抵抗測定の仕組みを初心者向けにわかりやすく解説

絶縁抵抗の基準値:100V・200V回路での違い

絶縁抵抗測定は「数値がいくつ以上なら安全か」を判断する基準値が定められています。

電圧区分によって基準が変わるため、100Vと200Vの回路での違いを理解しておくことが重要です。

ここでは法令・実務基準をもとに、初心者にもわかりやすく整理します。

日本の電気設備技術基準では、100V回路の絶縁抵抗は0.1MΩ以上が必要とされています。

ただし実務では1.0MΩ以上を目安にして「安心領域」と考えることが多いです。

- 0.1MΩ以上:法的合格ライン

- 1.0MΩ以上:実務で安心できる値

200V回路では、より高い電圧を扱うため基準値も上がり、0.2MΩ以上が必要です。

実務的には2.0MΩ以上を確保できれば「良好」と判断されるケースが多いです。

- 0.2MΩ以上:法的最低ライン

- 2.0MΩ以上:実務で安心できる目安

| 項目 | 100V回路 | 200V回路 |

|---|---|---|

| 法令での最低基準 | 0.1MΩ以上 | 0.2MΩ以上 |

| 実務での安心目安 | 1.0MΩ以上 | 2.0MΩ以上 |

| 基準を下回った場合 | 使用禁止・要原因調査 | 使用禁止・要原因調査 |

- 対象回路の電圧区分を確認(100V or 200V)

- 適切なレンジ(125V/250Vなど)を選択

- 測定環境(湿度・温度)の影響を考慮

- 基準を下回ったら即通電禁止

数値は最低基準を満たしていても安心できるとは限りません。

絶縁劣化は徐々に進行するため、推移を記録して比較することが重要です。

基準値ギリギリなら使っても大丈夫?

ギリギリは「不良予備軍」と考えられます。

通電禁止または原因調査が推奨されます。

なぜ200Vは100Vより基準が厳しい?

電圧が高いほど漏れ電流が大きくなるリスクがあるためです。

200V回路では火災や感電のリスクが高いため、より高い抵抗値が求められます。

※基準値を下回ったときは?こちらの記事もおすすめ▼▼▼

絶縁抵抗測定の数値がゼロや無限大になる意味

測定をしていると表示が「0MΩ」になったり、逆に「∞(無限大)」になることがあります。この両極端な数値には、それぞれ安全や危険を判断するための重要な意味があります。

ここではゼロと無限大の違いをイメージで理解し、現場でどう判断すべきか整理します。

絶縁がほぼ失われた状態を意味します。

電気が抵抗なく漏れている=ショート・地絡の可能性が非常に高い危険サイン。

- 通電すれば感電や火災のリスク

- 機器や配線が既に故障している恐れ

- 原因:誤配線、絶縁材の破壊、水の侵入など

メガーの計測範囲を超えるほど電気がにげていない状態。

絶縁状態が非常に良好で、理想的な数値といえます。

- 初期工事や新品機器でよく見られる

- 水分・汚れがなければ正常と判断

- ただし将来もずっと安心とは限らない

| 表示値 | 意味 | 取るべき行動 |

|---|---|---|

| 0MΩ | 絶縁喪失・漏電状態 | 即通電禁止・原因調査 |

| ∞(無限大) | 絶縁良好・漏れほぼゼロ | 記録し推移管理を継続 |

- 誤配線や短絡がないか

- 水分・湿気の侵入有無

- 絶縁材の破損や劣化

- 測定器のリード断線・接触不良

無限大は「測定器の上限を超えた」ことを意味します。

絶縁が理想的な状態と考えられますが、

環境変化や経年劣化で数値は必ず変動します。

定期的な測定で推移を記録することが欠かせません。

「0MΩ」でも一時的なものはある?

はい。湿気や汚れで一時的にゼロ近くになることもあります。

乾燥・清掃で改善するケースもあるため、再測定が重要です。

「∞」ならずっと安全?

いいえ。経年劣化・湿度変化・負荷増加などで値は下がります。

無限大はその時点で良好なだけです。

【要チェック!】絶縁抵抗値が無限大・0のときの意味をわかりやすく解説

絶縁抵抗値が「無限大」や「0」と表示されたとき、何を意味するのか? 理想的な状態と危険な兆候を初心者にもわかりやすく解説しています。 ハブ記事の基礎知識とあわせて確認すると理解がさらに深まります。

絶縁不良とは?何オーム以下なら危険か

「絶縁不良」とは、本来は電気が流れない部分に電気が漏れてしまう状態のこと。

感電・火災・機器故障の大きな原因になるため、どのくらいの値で危険と判断すべきかを理解しておくことが大切です。

ここでは初心者向けに、基準値と実務での危険ラインをわかりやすく解説します。

絶縁抵抗が基準値を下回り、電気が「にげやすい」状態。規定のMΩを満たさない場合、絶縁不良と判定されます。

電気設備技術基準では、

100V回路=0.1MΩ以上、200V回路=0.2MΩ以上が最低条件。

これを下回ると絶縁不良=危険と判断されます。

| 測定値(MΩ) | 状態の目安 | 判断・対応 |

|---|---|---|

| 1.0MΩ以上 | 十分に安全 | 記録・推移監視 |

| 0.2〜1.0MΩ | 注意領域(湿気・汚れ要因) | 乾燥・清掃・再測定 |

| 0.1〜0.2MΩ | 基準すれすれ | 通電禁止・原因調査 |

| 0MΩに近い | 短絡・地絡の可能性大 | 即使用禁止・修理必須 |

※実際の合否判定は、法令・規格・設備仕様書に従う必要があります。

現時点で統一的な「絶縁不良オーム値」は存在しないため、一次情報の提示が必要です。

- 湿気・結露・水の侵入

- ほこりや汚れによるリーク

- 絶縁材の劣化・ひび割れ

- 誤配線・施工不良

- 感電事故(人体への直接危険)

- 火災(配線発熱・ショート)

- 設備故障やダウンタイム増加

- 保険・法令違反の可能性

「0.3MΩ」なら安全?危険?

基準値は上回っていますが余裕度が少ない状態。

環境条件によっては危険に転じるため、再測定や監視が必要です。

危険値は国や機関で違う?

はい。国の技術基準や社内規格によって数値が異なる場合があります。

現時点で信頼できる統一情報は存在しません。

使用機器や地域の規格を確認することが必須です。

絶縁抵抗測定のゼロチェックの役割と手順

絶縁抵抗測定を正しく行うためには、まず「ゼロチェック」が欠かせません。

ゼロチェックは測定器の信頼性を確認するための準備作業で、これを怠ると誤った数値を記録してしまう可能性があります。

ここではゼロチェックの役割と手順を初心者向けに整理します。

メガーのリード線を短絡(ショート)させた状態で「0MΩ」と表示されるかを確認する作業。

測定器が正常に動作しているかを保証します。

- 内部回路や電池の不具合を早期に発見

- 測定前に誤差の有無をチェック

- 不良のまま測定して誤判定を防ぐ

・本当は不良なのに「良好」と誤判定

・逆に健全なのに「不良」と誤解

・感電や火災など重大事故に発展する恐れ

- メガー本体の電源をONにする

- リード線2本を直接接触させる(短絡状態)

- 表示が0MΩになるか確認

- ズレている場合は補正ツマミで調整(アナログ式)

- 正常表示を確認後、実際の測定に進む

- 測定前には必ず実施する習慣をつける

- 表示が「ゼロ」にならなければ使用中止

- デジタル式はオートゼロ機能有無を確認

- 回路に接続したままゼロチェック

- リードが汚れた状態での確認

- 表示のズレを放置して測定を続行

デジタル式メガーもゼロチェックが必要?

はい。オートゼロ機能があっても確認は必須です。

表示異常があれば使用禁止にすべきです。

ゼロに合わない場合どうする?

リードの断線や汚れが原因のことも。

清掃・交換をしても直らなければ計器自体の不良を疑う必要があります。

アースがない場合にどう絶縁抵抗を測定するか

絶縁抵抗測定は通常「線と大地(アース)」の間で確認するのが基本ですが、

古い建物や簡易設備ではアース端子が存在しないケースもあります。

そのような環境では、どうやって正しく測定すれば良いのかを整理します。

測定は「電線と大地の間の抵抗」を見るものですが、アースが無ければ他の導体や中性線を代用する必要があります。

- 線間(L-N間、L-L間)の絶縁を測定

- 建物の金属フレームを一時的なアース代わりに利用

- 別系統の既設アースがあれば仮接続

・中性線を使う場合、通電中は感電リスクがある

・金属体利用は接触不良で誤判定の恐れ

・必ず電源を切って作業することが大前提

- 対象回路の電源を必ず切る

- 測定対象(L)と中性線(N)をメガーに接続

- 必要に応じて金属フレームを仮アースとして利用

- レンジを選び、測定を実施

- 結果は「参考値」とし、正式判断は専門家に依頼

- 「線間測定」を基本にする

- 測定結果を記録して推移管理

- 可能なら後日、正式なアースを新設

- 電源を切らずに測定

- 水道管など確実でない導体をアース代わりにする

- 値を過信して「安全」と思い込む

中性線をアース代わりにしてもいい?

条件付きで可能ですが、通電中は危険です。

必ず電源遮断し、安全確認を行ったうえで実施しましょう。

正式な測定には使えますか?

いいえ。アースがない場合の測定はあくまで暫定対応です。

正式な記録や法的検査には、新設されたアース端子を使う必要があります。

絶縁抵抗測定表の読み方と記録の重要性

測定値は「その場で確認して終わり」ではなく、記録して残すことに大きな意味があります。測定表の見方を理解し、データを蓄積することで、劣化の進行や異常の早期発見につながります。

ここでは測定表の構成と、記録管理がなぜ重要かを整理します。

| 回路名 | 測定電圧 | 測定値(MΩ) | 基準値 | 判定 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 照明回路1 | 500V | 1.5 | 0.1以上 | 良 | 問題なし |

| コンセント回路2 | 500V | 0.08 | 0.1以上 | 不良 | 要再調査 |

※表形式は一例であり、実際には会社や現場のフォーマットによって異なります。

- 「測定値」が「基準値」を上回っていれば良好

- 下回れば絶縁不良=危険

- 備考欄には湿度や特殊条件を必ず記録

測定表を保存し、過去の値と比較することで劣化の進行を把握可能。

突発的な異常や経年変化を見つけやすくなります。

- 不良が出たときの原因特定が容易

- 設備更新や点検計画の根拠になる

- 工事後の検査証明として活用可能

- 法令遵守や保険対応に有効

数値が基準すれすれならどう書く?

「基準ギリギリ」と記録し、再測定や環境条件を備考に残すと、後日の判断材料になります。

測定表はどこまで保管すべき?

工事記録として最低3〜5年は保管するのが一般的です。

長期的な傾向を見るなら10年以上保存するケースもあります。

絶縁抵抗値が下がる原因:湿気・劣化・汚れ

絶縁抵抗は常に一定ではなく、環境や設備状態によって変化します。

特に湿気・経年劣化・汚れは絶縁抵抗を大きく低下させる代表的な要因です。

ここではそれぞれの原因を整理し、どのように数値へ影響するのかをわかりやすく解説します。

湿度が高いと水分が絶縁物に付着し、表面を伝わる漏れ電流が増加。

梅雨や地下室などでは特に抵抗値が下がりやすいです。

長期間使用すると絶縁材(ゴム・樹脂)が硬化・ひび割れ。

これにより内部でのリークが発生し、抵抗が低下します。

油・ホコリ・導電性の粉じんが絶縁表面に付着。

そこを通じて微小電流が流れる経路ができ、数値が下がります。

| 原因 | 影響度 | 具体例 |

|---|---|---|

| 湿気・結露 | 大(短期間で急低下) | 梅雨時・地下室・屋外盤 |

| 経年劣化 | 中(じわじわ低下) | 古い配線・長期稼働設備 |

| 汚れ・ほこり | 中〜大(条件次第で急変) | 工場内の油煙・粉じん |

- 湿気対策:除湿機・乾燥処理

- 劣化対策:定期点検・ケーブル交換

- 汚れ対策:清掃・防塵カバー設置

- 測定値は推移で管理し異常を早期発見

- 湿った状態で測定して「不良」と決めつける

- 汚れを放置して再測定しない

- 劣化を疑わず一度の測定で判断

雨の日に数値が下がるのは異常?

異常ではなく自然な現象です。湿気が多いと抵抗は下がりやすくなります。

乾燥後に再測定して回復するか確認しましょう。

劣化と一時的な低下はどう見分ける?

一時的なら乾燥や清掃で回復します。

回復せず推移が右肩下がりなら劣化進行と判断できます。

⚡ 参考リンク

湿気や劣化、汚れごとの具体的な事例や対策は、

👉 【ケース別解説】絶縁抵抗値が湿気・劣化・汚れで低下する原因と確認方法 に詳しくまとめています。

絶縁抵抗測定の結果からわかる危険性とリスク

絶縁抵抗測定の数値は、単なる「合格・不合格」だけではなく、

潜在的な危険やリスクの兆候を読み取る重要な手がかりです。

数値の大小が現場にどのようなリスクを示しているのか、具体的に整理していきます。

| 抵抗値(MΩ) | 状態の目安 | 潜在的リスク |

|---|---|---|

| 1.0MΩ以上 | 安全領域 | リスクは低いが経年劣化に注意 |

| 0.2〜1.0MΩ | 要注意 | 湿気・汚れによる一時的低下や初期劣化 |

| 0.1〜0.2MΩ | 危険ライン | 漏電・感電事故の可能性 |

| 0MΩ付近 | 絶縁喪失 | ショート・火災リスク極大 |

※この表は一般的な目安であり、正式な判定は法令・規格・現場条件に従う必要があります。

- 人体への感電

- 配線や機器の異常発熱

- 電気火災の発生

- システム障害・ダウンタイム

絶縁低下を放置すると、

突然の事故や設備停止につながります。

特に医療・工場・IT設備では被害が甚大です。

- 基準値未満なら即通電禁止

- 原因(湿気・汚れ・劣化)を特定し改善

- 再測定で数値の回復を確認

- 定期的に測定し推移管理を徹底

- 異常値は専門業者に報告して対応

基準ギリギリでも使える?

形式上は「合格」ですが、予備不良と考えるべきです。

使用継続はリスクが高いため、原因調査や交換を推奨します。

リスク評価はどうやって行う?

数値だけでなく使用環境・設備の重要度を加味して判断します。

例えば医療現場やサーバー室は、より高い安全マージンが必要です。

さらに詳しい失敗事例と安全対策はこちら

基礎を理解したら、次は初心者が陥りやすい絶縁抵抗測定のやってはいけないこと7選を確認しておきましょう。 実際の失敗事例と正しい対策をわかりやすくまとめています。

絶縁抵抗測定に関するよくある疑問Q&A

初めて絶縁抵抗測定を行うとき、多くの人が「これってどうなの?」と疑問に思うポイントがあります。ここでは現場で特に多い質問をQ&A形式でまとめ、初心者にもわかりやすく解説します。

電源を切らずに測定してもいい?

いいえ。必ず電源を遮断してから行う必要があります。

通電中に測定すると感電やメガーの破損につながります。

どのレンジを選べばいい?

一般的に100V回路はDC 250V、200V回路はDC 500Vレンジで測定します。

ただし取扱説明書や規格を必ず確認してください。

数値が上下に揺れるのは不良?

必ずしも不良ではありません。湿度や測定対象の容量性の影響で、

数秒で安定するケースもあります。落ち着いた値を記録しましょう。

無限大が出たら安心?

現時点では良好な状態ですが、永久に安全という意味ではありません。

環境変化や劣化で数値は下がるため、定期測定が必要です。

絶縁抵抗測定はどれくらいの頻度で行う?

法定点検では年1回以上が目安。

重要設備や湿気の多い環境では半年に1回など短いスパンで行うこともあります。

絶縁不良が出たらすぐに通電禁止?

はい。基準値未満なら通電は禁止が原則です。

再測定で確認し、改善しない場合は原因調査・修理が必要です。

絶縁抵抗測定の手順をわかりやすく実践ガイド

基本を理解したら、次は実際にどのように測定を行うのかを知ることが大切です。測定の準備から安全確認、レンジの選び方、そして結果の読み取りまで、作業の流れを一つひとつ丁寧に説明します。これを押さえておけば、初心者でも安心して絶縁抵抗測定に取り組むことができます。

測定前の準備と安全確認の基本ポイント

絶縁抵抗測定を行う前に、準備と安全確認を徹底することが欠かせません。

ここを省略すると正しい値が得られないだけでなく、感電や機器破損といった重大なリスクにつながります。

測定前に対象回路の電源を必ずOFFにします。通電状態では感電・メガーの故障のリスクが高まります。

- ゼロチェックを行う

- 電池残量・リード線の損傷を確認

- レンジ(250V/500Vなど)の設定確認

周囲の水分・湿気・障害物をチェック。

足元が濡れている場合は絶縁マットを利用しましょう。

- 対象回路の電源が完全にOFFか?

- 他の作業者に「測定中」と共有しているか?

- 測定器のゼロチェックは済んでいるか?

- レンジは正しく選んだか?

- リード線に断線や被膜破れはないか?

- 作業前に声かけで安全確認

- 湿気の多い場所は乾燥させてから測定

- 測定前に絶縁手袋を着用

- 電源を切らずにそのまま測定

- 濡れた手でメガーを操作

- リード線が絡んだまま測定

ブレーカーを落とすだけでいい?

基本はOKですが、無電圧を確認するために検電器での確認を推奨します。

ゼロチェックは毎回必要?

はい。毎回行うことで測定器の信頼性を担保できます。

怠ると誤った測定値を記録するリスクがあります。

電源を切る理由と通電中に測定してはいけない訳

絶縁抵抗測定の最も重要な準備のひとつが「電源を切る」ことです。

これを怠ると正しい測定ができないばかりか、感電や火災につながる危険性があります。

ここではなぜ電源を切る必要があるのか、そして通電中に測定してはいけない理由を詳しく解説します。

メガーは数百ボルトの直流電圧を印加して測定します。もし回路が通電中だと商用電源+メガー電圧が重なり、人体への感電リスクが大幅に高まります。

通電中に測定するとメガー内部が過電圧状態になり、測定器の故障やヒューズ溶断につながります。

さらに対象機器側もダメージを受ける恐れがあります。

通電状態では商用電源の影響でノイズが混入し、実際の絶縁抵抗よりも誤った数値を示します。

「不良」や「良好」を正しく判定できません。

| 原因 | 起こり得る結果 | 重大度 |

|---|---|---|

| 通電中にメガーを接続 | 感電事故・作業者負傷 | 高 |

| 過電圧がメガーへ逆流 | メガーの破損・使用不能 | 中〜高 |

| ノイズ混入による誤測定 | 基準外の数値 → 誤判定 | 中 |

- 必ずブレーカーを遮断してから測定

- 検電器で無電圧を確認する二重チェック

- 作業中は「測定中」の表示や声かけを徹底

どうしても電源を切れない場合は?

通常のメガーでは不可です。

その場合はクランプ式リーク電流計など別の方法を検討してください。

短時間なら大丈夫?

いいえ。短時間でも感電・破損のリスクがあります。

「少しならOK」は大きな誤解です。

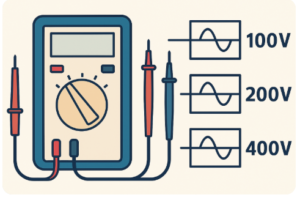

測定レンジの選び方:100V・200V・400V回路別

メガーには複数のレンジ(測定電圧)が用意されています。回路の電圧に合わないレンジを使うと、誤測定や機器損傷のリスクがあるため注意が必要です。

ここでは100V・200V・400V回路におけるレンジ選択の基本を整理します。

| 回路電圧 | 推奨測定レンジ(メガー電圧) | 備考 |

|---|---|---|

| 100V回路 | DC 250V | 住宅・小規模設備で使用 |

| 200V回路 | DC 500V | 動力回路やエアコンなど |

| 400V回路 | DC 1000V | 工場・高圧機器用。取扱注意 |

※この表は一般的な目安であり、正式にはJIS規格・メーカー取扱説明書に従ってください。

- 回路電圧の2〜5倍程度の直流電圧で測定

- 「高すぎても低すぎてもNG」→基準値を守る

- レンジ切替式メガーは事前確認が必須

・低すぎるレンジ=正しく異常を検知できない

・高すぎるレンジ=絶縁を逆に傷める可能性

・規格外レンジでの測定は誤判定の原因に

- 古い設備では安全マージンを広めに取る

- 屋外設備は湿気の影響を考慮し繰り返し測定

- メーカー推奨レンジがある場合は必ず従う

200V回路を250Vレンジで測るとどうなる?

正しい異常検知ができず、安全確認として不十分になります。

必ずDC500Vレンジを使用してください。

400V回路を500Vレンジで測定してもいい?

規格外のため推奨されません。

正しくは1000Vレンジで行う必要があります。

測定手順の流れを初心者向けにステップ解説

絶縁抵抗測定は、手順を守れば初心者でも実施できます。

ここでは準備 → 接続 → 測定 → 記録 → 終了処理までの流れを、ステップ形式で整理しました。実際の現場作業をイメージしやすいように、要点をわかりやすくまとめています。

- 準備:

電源を遮断し、検電器で無電圧を確認。

メガーのゼロチェックとレンジ設定もここで行います。

- 接続:

測定対象の線と大地(または中性線)にリードを接続。

ケーブルが確実に固定されていることを確認します。

- 測定:

メガーのハンドルを回す/スイッチを押して測定開始。

数秒で安定した値を読み取りましょう。

- 記録:

測定値を測定表に記入。

湿度・温度など環境条件も備考に残すと後で役立ちます。

- 終了処理:

メガーを対象から外し、回路が放電されたことを確認してから作業終了。

残留電荷がある場合は安全のため放電処理を行います。

- 測定中は接続部に触れない

- 数値は安定したタイミングで読む

- 基準値未満なら通電禁止

- 電源を切らずに接続

- 測定後の放電を忘れる

- 結果を記録せず放置

準備 → 接続 → 測定 → 記録 → 終了処理

この流れを守れば安全かつ正確な測定が可能です。

手順を省略するとどうなる?

感電事故や誤判定の原因になります。

特に「放電確認」は忘れやすいので要注意です。

初心者でも一人でできる?

基本手順を守れば可能ですが、

初めての場合は必ず経験者と一緒に行いましょう。

測定後の放電処理を忘れないための注意点

絶縁抵抗測定では、メガーから直流高電圧が印加されます。

測定終了後もケーブルや機器内部には残留電荷が残っており、放置すると感電事故の原因になります。

ここでは放電処理の必要性と忘れないための工夫を解説します。

測定直後にリードを外すと、ケーブルに残った電荷でピリッと感電する危険があります。

残留電圧が他の回路に流れ込むと、制御機器やセンサーが誤動作・破損する可能性があります。

- 測定終了後、メガーの測定スイッチを数秒保持する

- 対象回路からゆっくりリードを外す

- 必要に応じて放電用抵抗を用いて確実に残留電荷を抜く

- 最後に検電器で無電圧を確認して終了

- チェックリストに「放電確認」を追加

- 作業後のルーティンに検電確認を組み込む

- 複数人作業では声かけで相互確認

- 測定直後にすぐリードを外す

- 「どうせ大丈夫」と放電を省略

- 確認せず次の作業に進む

小規模回路なら放電しなくても大丈夫?

いいえ。小規模回路でも残留電荷は残ります。

感電リスクを避けるため必ず放電処理を行いましょう。

自動で放電されるメガーもある?

はい。最近の機種には自動放電機能付きもあります。

ただし100%ではないため、目視・検電確認を必ず行いましょう。

測定中にやってはいけない危険行動とは

絶縁抵抗測定では、測定器から数百ボルトの直流電圧が流れます。

そのため測定中の行動ひとつで感電・機器破損・誤測定につながることがあります。

ここでは、特に初心者がやりがちなNG行動をまとめました。

- リード線や測定端子に直接触れる

- 測定対象に他の作業者が触れる状態で測定を始める

- 測定中にリード線を差し替える・動かす

- 測定器を濡れた手で操作する

- 複数回路を同時に測定しようとする

リードや端子に触れると高電圧が人体へ。短時間でも大きなダメージを受ける可能性があります。

測定中にリードを動かすと内部回路にショートが発生し、メガーや対象機器の故障につながります。

作業者が対象に触れていると抵抗値が変動し、実際より低い数値が出て「誤って不良判定」することがあります。

- 測定対象に「立入禁止」表示を掲示

- リードは確実に固定してから測定開始

- 測定中は対象から手を離す

- 必ず絶縁手袋を着用

- 測定中に会話や並行作業をしない

測定中に端子が外れたらどうする?

一度測定を中断し、放電を確認したうえで再接続します。

測定中に差し込み直すのは非常に危険です。

他の人が近づくのは危険?

はい。周囲の人も感電リスクにさらされます。

測定エリアは立入禁止にして作業を行うのが安全です。

絶縁抵抗測定でよくある失敗とその防ぎ方

初心者だけでなく、経験者でも絶縁抵抗測定では意外な失敗をしがちです。

多くは準備不足や確認漏れに起因し、感電や誤判定につながる危険があります。

ここではよくある失敗例と、その防止策を整理しました。

- 電源を切り忘れる → 必ずブレーカー遮断+検電確認を習慣化

- ゼロチェックを省略 → 毎回のルーティンに組み込み、チェックリスト化

- リード線の接触不良 → 挟み込みやクリップの固定を目視確認

- レンジ設定ミス → 測定前に「回路電圧とレンジ」を声に出してダブルチェック

- 測定後の放電忘れ → 放電をチェックリスト最終項目に必ず記載

- 作業環境が暗く、確認不足

- 作業手順を省略・時短してしまう

- 測定器の劣化やメンテ不足

- 複数人作業での情報共有不足

失敗の多くは事前確認と声かけで防げます。

「確認・共有・記録」の3ステップを徹底することが重要です。

- 電源遮断・無電圧確認をしたか?

- レンジ設定は対象回路に合っているか?

- リード線はしっかり接続されているか?

- ゼロチェックを済ませたか?

- 測定後に放電処理を行ったか?

- 結果を記録・共有したか?

一度の失敗でも危険?

はい。1回の油断でも感電や機器損傷に直結する場合があります。

「たまたま大丈夫だった」は次回事故につながる危険信号です。

初心者が最も多いミスは?

圧倒的に多いのは電源を切り忘れることです。

これを避けるには「遮断・検電・確認」の三重チェックが効果的です。

絶縁抵抗値が基準未満だった時の原因調査の方法

絶縁抵抗測定の結果が基準値未満だった場合、そのまま通電すると感電・火災・機器故障のリスクがあります。ここでは原因を特定するための調査ステップと、確認のポイントを整理します。

- 測定環境の確認

・湿気・水分・結露がないかチェック

・雨天や梅雨時期は再測定で数値が改善することも - 配線・接続部の点検

・端子のゆるみや汚れが抵抗低下の原因になることも

・ケーブルの被覆破損や劣化を目視確認 - 回路の切り分け

・複数機器が接続されている場合、回路を分けて測定

・どの機器が原因かを切り分け方式で特定 - 機器自体の絶縁劣化確認

・モーターやトランスなどは経年劣化で抵抗値低下

・メーカー基準と比較して判断 - アースや接地の状態確認

・接地不良やサビによる接触不良が影響するケースあり

- 湿気・水分の影響

- ケーブルや絶縁材の劣化

- 接続端子の汚れやゆるみ

- 機器内部のコイルや絶縁紙の劣化

・一時的な湿気なら乾燥後に再測定

・ケーブル劣化なら交換・補修

・機器内部劣化なら修理または更新

・原因不明時は専門業者に調査依頼

環境確認 → 配線点検 → 回路切り分け → 機器診断 → 対処

この順に進めれば原因を絞り込みやすいです。

原因が特定できない時は?

無理に通電せず専門業者へ調査依頼するのが安全です。

隠れた漏電や劣化は個人で特定が難しい場合があります。

一時的に基準未満でも再測定すればOK?

湿気など環境要因で改善するケースもあります。

ただし繰り返し基準未満になる場合は設備不良の可能性大です。

※詳細ガイドはこちら▼▼▼

まとめリンク 絶縁抵抗測定を基礎から実践・試験対策まで完全網羅!

🔰 基礎を学ぶ

🚨 トラブル対策・異常値の原因

📘 試験対策・知識整理

絶縁抵抗測定とわかりやすくまとめる安全管理のポイント

ここまで学んだ内容を現場で即使える要点に圧縮しました。

「なぜ測るのか」「どう測るか」「何を判断するか」「どう守るか」を一枚の絵で整理し、誰が見てもわかりやすく再確認できる総括です。

感電・火災・機器故障の予防。

通電前と定期点検で安全性を数値化する。

直流高電圧を一瞬印加→漏れ電流を測定→R = V ÷ IでMΩ表示。

100V回路:0.1MΩ以上 / 200V回路:0.2MΩ以上。

実務目安は1MΩ・2MΩ以上で安心。

電源遮断・ゼロチェック・適正レンジ・放電・記録。

この5点セットが事故を防ぐ。

- 準備:遮断・無電圧確認・ゼロチェック・レンジ選定

- 接続:L-PE/L-N等を確実固定(他者立入禁止)

- 測定:安定値を読む(100→250V、200→500Vが基本)

- 評価:基準比較→疑義は再測定・環境記録

- 終了:放電→リード外し→記録保存・共有

- 通電状態での測定

- ゼロチェック・放電の省略

- レンジ設定ミス(200Vを250Vで測定 等)

- 湿った手・濡れた床での操作

- ∞:非常に良好(上限超)

- 1MΩ↑:良好(推移監視)

- 0.2〜1MΩ:注意(湿気・汚れ要因多)

- 0.1〜0.2MΩ:危険ライン(通電禁止)

- 0MΩ付近:絶縁喪失(故障・漏電)

- 環境確認(湿気・温度)

- 清掃・乾燥→再測定

- 回路切り分けで原因特定

- ケーブル/機器の補修・交換

測定表に数値・環境・レンジ・日付・作業者を記入。

推移比較で劣化を早期発見。

- 電源遮断・無電圧確認は二重チェック

- ゼロチェック→適正レンジ→測定→放電の一連動作

- 基準値未満は通電禁止の原則

- 湿気・汚れ・劣化は清掃/乾燥/交換で是正

- 結果は記録・共有・推移監視で再発防止

コメント