絶縁抵抗測定でやってはいけないこととは?7つの失敗事例と正しい対策

絶縁抵抗測定で見落としがちなやってはいけないことを、失敗例→原因→対策の順で分かりやすく整理。現場でそのまま使えるチェックと安全ルールを掲載。

電気工事や点検で欠かせない「絶縁抵抗測定」。

しかし、正しい手順を知らずに進めてしまうと、思わぬ事故や機器の故障につながる危険があるのをご存じでしょうか。

特に初心者がやりがちな「やってはいけないこと」は、ちょっとした油断や勘違いから起こるケースが多く、感電や誤判定などリスクが大きいのが特徴です。

「測定は一応できているけど、本当に合っているのか不安…」

と感じている方も少なくないはず。

そこで本記事では、絶縁抵抗測定における代表的なやってはいけないこと7つを取り上げ、その理由と対策をわかりやすく解説します。

安全で正確な測定を行うための第一歩を、一緒に確認していきましょう。

- 絶縁抵抗測定の基本と初心者がやってはいけないこと

- 絶縁抵抗測定でやってはいけないこと7選と安全対策

絶縁抵抗測定の基本と初心者がやってはいけないこと

電気工事や点検作業に欠かせないのが「絶縁抵抗測定」です。

しかし、仕組みを理解しないまま測定を始めると、思わぬトラブルや事故につながることがあります。

ここでは初心者でも分かるように、絶縁抵抗測定の基本と、測定の前にやってはいけないことを整理して紹介します。

絶縁抵抗測定とは?初心者向けの基本解説

まずは一言で:何を測る?

絶縁抵抗測定は、電気を通してはいけない場所(絶縁部分)にどれだけ電気が流れにくいかを調べる点検です。値が大きいほど良好(電気が漏れにくい)、と覚えてOK。単位は主にMΩ(メガオーム)です。

なぜ必要?(目的)

- 漏電・感電・発火などの事故予防

- 工事後・点検時に安全性を客観的に確認

- 設備の劣化や湿気の影響を早期発見

どんな道具?(メガー)

メガー(絶縁抵抗計)は、回路に一定の試験電圧をかけ、そのとき流れるわずかな電流から抵抗値を計算して表示する計測器。「電圧をかけて様子を見る」道具、とイメージしてください。

しくみ(やさしいモデル)

- メガーが回路の「導体 ⇔ 接地(アース)」間に試験電圧を印加

- 絶縁部分を通って流れる微小な漏れ電流を検出

- オームの法則でR=V/Iとして計算し、MΩで表示

いつ測る?

- 新設・増設・改修工事の完了時

- 定期点検(法点検・社内点検)

- ブレーカーの作動・漏電疑い時

どこを測る?

- 回路(相線)と大地(アース)間

- 回路(相線)どうし・機器筐体と回路

- 用途に応じた分岐・機器単位

結果の見方(超基本)

- 数値が大きい=良好な傾向

- 急に下がった=湿気・劣化のサイン

- ゼロ付近=ほぼ短絡、∞表示=ほぼ絶縁

用語ミニ辞典

絶縁

電気を通さない状態。被覆や空気の層など。

漏れ電流

本来流れない経路へわずかに流れる電流。

メガー

絶縁抵抗計。試験電圧をかけて抵抗を測る計器。

次章につながる「やってはいけないこと」入口

- 通電したまま測る

- 回路に合わないレンジ選択

- ゼロチェック・放電忘れ

- アース不確認・リード接触不良

これらの具体例と回避策は、次章の「絶縁抵抗測定でやってはいけないこと7選」で詳しく解説します。

※ 具体的な法令・規格の数値(判定基準や試験電圧など)は用途・地域・設備ごとに異なります。この記事では一般的な原理と考え方を解説しています。最新の一次情報が必要な箇所は、設備に適用される規格書・取扱説明書・社内基準をご確認ください。

測定を始める前に必ず押さえたい安全準備

絶縁抵抗測定は「安全第一」が大前提です。正しい準備を怠ると、感電や機器の破損など深刻なトラブルにつながります。 ここでは、初心者でもすぐに実践できる「事前準備の基本」を2つの視点で整理します。

電源を切ることの重要性

絶縁抵抗測定は必ず電源を遮断してから行うのが鉄則です。理由は単純で、 通電中に測定すると危険だからです。

感電リスク

試験電圧と商用電源が重なると、想定外の高電圧が体にかかる恐れがあります。

機器破損リスク

メガーは微弱な電流を測る機器です。通電状態で接続すると内部回路が破損する可能性があります。

作業環境を整えるチェックリスト

測定前には周囲の環境確認も欠かせません。湿気やホコリがあるだけで測定結果が変わったり、作業者の安全を脅かす可能性があります。 以下に初心者でもすぐに活用できる簡易チェックリストをまとめました。

💡 ワンポイント:

測定は「安全靴」「絶縁手袋」「ゴーグル」など基本装備を整えたうえで行いましょう。これらがあるだけで万一のリスクは大幅に低減します。

絶縁抵抗測定の基準値と初心者が混乱しやすいポイント

「どのくらいの値が出れば安全なの?」――初心者が一番つまずきやすいのが基準値の理解です。 電圧の種類ごとに目安が異なり、さらに「ゼロ」や「無限大」といった特殊な数値が出ることもあります。 ここでは基準値の目安と、見慣れない数値が意味するところを整理して解説します。

100V・200V・400V回路での目安の違い

絶縁抵抗の「合格ライン」は回路の電圧によって変わるのがポイントです。 ただし、ここで紹介するのはあくまで一般的な目安であり、 実際の作業では必ず「電気設備技術基準」やメーカーの指示を参照してください。

💡 ワンポイント:

数字が大きいほど安全性は高いと考えられます。ただし、基準値ギリギリだからといって「安全」とは限りません。 変化の傾向を追いかけることが大切です。

ゼロや無限大の数値が示す意味

メガーを使うと、通常の数値とは別に「0MΩ付近」や「∞(無限大)」と表示されることがあります。 初心者が最も混乱するポイントなので、整理して理解しておきましょう。

ゼロ(0MΩ)の場合

- 絶縁がほぼ壊れていて電気が流れ放題の状態

- ショート(短絡)や重大な絶縁不良の可能性

- 測定器や接続のミスでも同じ表示が出ることがある

無限大(∞)の場合

- 理論的には電気が全く流れない=絶縁良好

- 回路が完全に開放されている場合にも出やすい

- 測定レンジや機器特性で誤表示になることもある

⚠️ 注意:

「ゼロ=必ず故障」「無限大=必ず良好」とは限りません。 接続不良や測定ミスの可能性もあるため、必ず複数回の確認や他の回路との比較が必要です。

絶縁抵抗測定で事故を防ぐために守るべきルール

安全に絶縁抵抗測定を行うためには、最低限守るべきルールがあります。 ここでは特に初心者がつまずきやすい「測定レンジの選び方」と「アース確認」に絞って解説します。 どちらも小さな見落としが重大事故につながる要素なので、確実に理解しておきましょう。

測定レンジ選びのコツ

メガーには100V・250V・500V・1000Vなど複数のレンジがあります。回路に合わないレンジを選ぶと、 測定値が狂うだけでなく、 機器や絶縁物を傷めるリスクがあります。

低すぎるレンジを選んだ場合

- 本来の絶縁性能を正しく測れない

- 良好なのに「不良」と誤判定する恐れ

高すぎるレンジを選んだ場合

- 回路や機器に不要な高電圧をかけてしまう

- 部品の劣化を早める可能性

💡 実務では「回路電圧と同等または一段階高いレンジを選ぶ」のが一般的と考えられます。

ただし、現時点で信頼できる統一基準の数値は確認できません。必ず機器の取扱説明書や現場基準を参照してください。

アース確認の大切さ

絶縁抵抗測定はアース(接地)が基準点になります。これを誤ると、 正しい測定値が得られず、最悪の場合は安全確認ができないまま運転を再開してしまう恐れがあります。

アース確認の基本ステップ

- 測定対象の回路に接地が取られているかを目視で確認

- メガーのリード線を「相線」と「接地側」に確実に接続

- 接触が甘くないか、リード棒をしっかり固定

正しくアースを確認できた場合

測定値が安定し、設備の健全性を正しく判断できる。

アース確認を怠った場合

値が不安定になったり「ゼロ」や「∞」の誤表示につながり、誤判定の原因となる。

⚠️ アースは「確認したつもり」が一番危険です。

必ず視覚・接触・測定の3段階でチェックし、結果に疑問があれば再度確認を行いましょう。

絶縁抵抗測定でやってはいけないこと7選と安全対策

正しい知識があっても、作業中の小さな油断が大きな事故を招くことがあります。

特に初心者がやってしまいがちな「やってはいけないこと」は、実は決まったパターンに集約されています。ここからは、絶縁抵抗測定における代表的な失敗7選と、その回避方法を具体的に解説していきます。

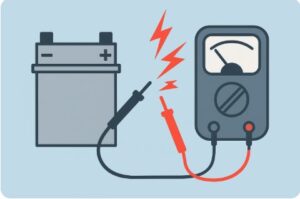

1. 電源を切らずに絶縁抵抗測定をする危険性

絶縁抵抗測定の最も危険なNG行動が「電源を切らずに測定を始めること」です。 一見時間短縮に思えても、実際には感電事故や測定器の故障を招きかねません。 ここでは通電状態で測定した場合に何が起こるのか、そして事故を防ぐための基本ルールを解説します。

通電中に測定すると何が起こるのか

メガーは本来「試験電圧をかけて微小電流を測る」精密機器です。そこに商用電源(100V・200Vなど)が流れていたらどうなるでしょうか? 以下のようなリスクが現実的に発生します。

感電の危険

- 試験電圧+商用電源のダブルで高電圧が加わる

- 人体に流れると致命的な感電につながる

測定器の破損

- 内部回路が焼損・ショートする恐れ

- 精度が落ち、以後の測定が信頼できなくなる

⚠️ 初心者にありがちな「ブレーカーを落とし忘れたまま測ってしまった」というミスも同様に危険です。 測定前には必ず通電遮断の確認を徹底しましょう。

感電・測定器破損を避ける基本ルール

通電中に測定しないためには、作業前の確認と手順の習慣化がカギになります。 以下の基本ルールを守るだけで事故の大半は防げます。

💡 ポイント:

絶縁抵抗測定では「測る前に止める」が合言葉。通電確認を怠らないことで、 感電と測定器破損の両方を確実に回避できます。

2. レンジを間違えて絶縁抵抗測定を行う失敗

メガーには100V・250V・500V・1000Vといった複数のレンジが用意されています。 初心者が特に多いミスが「回路に合わないレンジで測定してしまう」こと。 これは測定結果の誤判定だけでなく、設備や測定器そのものを傷めるリスクもあるため注意が必要です。

高すぎるレンジ/低すぎるレンジのリスク

レンジ設定は適切な試験電圧を選ぶことが目的です。ここを間違えると次のようなリスクが発生します。

低すぎるレンジを選んだ場合

- 本来の絶縁性能を評価できない

- 正常でも「抵抗値が不足」と誤判定しやすい

- 結果的に不要な修理や調査につながる

高すぎるレンジを選んだ場合

- 回路や機器に過大な電圧がかかる

- 古い絶縁材や弱った部品が破壊される恐れ

- 一度劣化させると回復できないケースもある

⚠️ 注意:

「高めに設定しておけば安全だろう」という考えは誤りです。 レンジは高すぎても低すぎてもリスクの元になります。

回路別に正しいレンジを選ぶ方法

回路の電圧に合わせてレンジを選ぶのが基本です。ただし、ここで紹介するのはあくまで一般的な考え方であり、実際には法令・規格・メーカー仕様を必ず確認してください。

💡 ワンポイント:

レンジ選びに迷ったら、「回路電圧と同等または少し高い値」を目安にすると理解しやすいです。 ただし正式には規格書・取説を確認することが欠かせません。

3. ゼロチェックを忘れて絶縁抵抗測定を始めるミス

絶縁抵抗測定の前に行うゼロチェックは、メガーの健康診断のようなものです。 これを省略すると、計器の不良やリード線の異常に気づけず、結果的に誤った測定値を信じてしまうリスクがあります。 初心者ほど軽視しがちですが、正しい測定のスタートラインとなる重要ステップです。

測定器の不良に気づけないリスク

メガーは精密機器であり、内部回路やリード線の状態に左右されます。 ゼロチェックをしないまま測定を始めると、次のようなリスクが発生します。

機器の異常を見逃す

- 内部回路が壊れていても気づかない

- 測定値が常に低め/高めに出る

リード線の断線を見逃す

- 片側が断線していても測定値が表示されることがある

- 結果に信頼性がなくなる

⚠️ ゼロチェックを怠ると「測定値は出ているのに安全ではない」という最悪のパターンに陥る可能性があります。

正しいゼロチェックの手順

ゼロチェックの目的は「メガーが正常に動作するか」を確認することです。初心者でも実践できる基本手順を以下に示します。

ゼロチェックの流れ(一般的な例)

- メガーのリード棒を互いに接触させる

- 指示値がゼロに振れるか確認

- 次にリード棒を離し、表示が無限大(∞)に戻るか確認

※ 機種により表示や操作が異なる場合があります。必ず取扱説明書に従ってください。

チェックをした場合

測定値の信頼性が高まり、異常があれば事前に発見できる。

チェックを省略した場合

誤った値を鵜呑みにして、事故や設備損傷につながる恐れ。

💡 ポイント:ゼロチェックは数十秒で終わります。

「慣れているから大丈夫」と省略するのではなく、毎回必ず実施する習慣をつけましょう。

4. アースや接地を外したまま絶縁抵抗測定する失敗

絶縁抵抗測定の信頼性はアース(接地)の確実さにかかっています。 これを疎かにすると測定値が安定せず、正しい判断ができなくなります。 特に初心者は「アースがない状態でも測れる」と誤解しがちなので、ここでしっかり確認しておきましょう。

測定値が安定しない原因になる理由

アースを外したまま測定すると、基準点がなくなるため測定器が正確な数値を示せません。 その結果、次のような問題が起こります。

値がフラつく

- 計器の針が安定せず読み取りに迷う

- 環境条件(湿度・ノイズ)に左右されやすい

誤判定リスク

- 本当は正常なのに「不良」と誤解する

- 逆に不良を見逃す危険もある

⚠️ 測定値が揺らいだときに「機器の故障かも」と考えがちですが、実際はアース不良が原因であるケースも少なくありません。

初心者でもできる簡単な接地確認

アース確認は難しい作業ではありません。初心者でも以下のステップを踏めば、最低限のチェックが可能です。

簡易接地チェック手順

- 接地線がしっかり接続されているか目視確認

- メガーのリードを「接地端子」に当て、抵抗値が大きく振れるかを確認

- 必要に応じて検電器でアースが活きているかを再チェック

※ 具体的な基準抵抗値(Ω値)は法令や規格に依存します。 正式には「接地抵抗測定」という別の方法で確認する必要があります。

接地確認を行った場合

測定値が安定し、判断の信頼性が高まる。

接地確認を怠った場合

誤った数値をもとに判断してしまい、事故や誤診断につながる。

💡 ポイント:

測定前に「接地があるかどうか」を確認するだけでも、誤判定や不安定な結果を大幅に減らせます。

5. 湿気・汚れを無視して絶縁抵抗測定する危険

絶縁抵抗は環境条件にとても敏感です。雨上がり、結露、粉じん、油汚れ――これらはほんの少しでも 漏れ電流の通り道を作り、数値を大きく下げることがあります。湿気・汚れを無視して測ると、正常な設備を 「不良」と誤判定したり、逆に危険を見逃す恐れも。 測定の前に環境を整えることが、正確さと安全への近道です。

雨の日や梅雨時に誤判定しやすい理由

湿度が高いと配線被覆、端子台、盤内の樹脂部品、ほこりの層が水分を含みやすくなります。 これが薄い導電膜のような役割を果たし、メガーが検出する漏れ電流を増やしてしまいます。

① 結露の発生

温度差で盤内や機器表面に水滴が付き、表面抵抗が低下。一時的に値が下がりやすい。

② ほこり+湿気

汚れが湿気を吸うと導電性の薄膜に。端子間で漏れ経路ができやすい。

③ ケーブルの吸湿

古い被覆や損傷部が水分を含むと、内部まで影響することがある。

⚠️ 重要:

湿度の影響で低い値が出た場合、すぐ「不良」と断定しないでください。乾燥後の再測定や別経路での比較が必要です。

参考:環境要因と見られやすい症状(一般論)

| 要因 | 症状 | 一次対応 |

|---|---|---|

| 結露 | 値が大きく揺れる/一時的に低下 | 乾燥・通風・再測定 |

| ほこり+湿気 | 端子間で値が下がる | 清掃・乾拭き・絶縁シートの確認 |

| 油分・塩分 | 表面がぬるっとして値が低め | 脱脂清掃・中性洗剤→完全乾燥 |

※ 具体的なしきい値・時間などの数値は設備や規格に依存します。現場の基準書・機器取説を必ず参照してください。

測定前にやっておきたい清掃と乾燥

測定結果の信頼性を上げるには、清掃→乾燥→確認→測定の順番が効果的です。 道具も手順も難しくありません。以下のフローをそのまま現場で使ってOKです。

清掃・乾燥フロー(現場向け実用版)

- 電源OFFを再確認(鍵・標識で再通電防止)

- 乾いたブラシ/ブロワでほこりを除去(端子・基板周辺は優しく)

- 脱脂シートで油分・指紋を拭き取り(必要に応じて中性洗剤→水拭き→乾拭き)

- 自然乾燥または送風で水分を飛ばす(結露が疑わしい場合は時間を置く)

- 目視確認:濡れ・汚れの再付着がないか、ケーブル被覆の傷みはないか

- 試し測定:問題があればもう一度乾燥・清掃→再測定

※ アルコール系溶剤は素材によっては劣化を招く可能性があるため、取説の注意書きに従ってください。

効果が出やすいコツ

- 端子ネジ頭・バスバーの表面清掃を重点的に

- 盤扉を開放して換気、内部温度を環境に馴染ませる

- 梅雨時は再測定前に十分な乾燥時間を確保

やりがちなNG

- 濡れたまますぐ測る

- 汚れを押し広げる拭き方

- 送風だけで水滴を飛ばそうとして内部に押し込む

💡 ヒント:

測定結果の記録に「天候」「湿度」「清掃の有無」を書き添えると、後日の比較で原因切り分けが圧倒的に楽になります。

6. 測定後の放電を忘れて感電リスクを残す失敗

絶縁抵抗測定が終わった後も油断は禁物です。メガーは測定のために回路へ試験電圧を印加するため、 ケーブルやコンデンサには電気が残留します。この「残留電荷」を放置すると、 作業者が後で触れた際に感電するリスクを残すことになります。

ケーブルやコンデンサに電気が残る仕組み

ケーブルやコンデンサは静電容量(キャパシタンス)を持っています。測定で電圧を加えると、この容量に電気が溜まり、 測定終了後もすぐには消えません。特に以下のケースでは残留しやすくなります。

- 長距離のケーブルや太い配線(容量が大きい)

- コンデンサを含む電子機器・電源装置

- 湿度が高く放電経路が弱い環境

⚠️ 危険:

残留電荷は一瞬の接触でもビリッと感電を起こします。場合によっては測定器や機器を傷めることもあります。

放電処理を確実に行う習慣化のコツ

測定後は必ず放電を行うことを習慣にしましょう。実務では以下のようなステップを取るのが一般的です。

放電処理の基本ステップ(例)

- メガーの放電ボタンを押して内部で放電する

- リード棒を導体に接触させ、確実に電荷を逃がす

- しばらく時間を置き、再度メガーで残留電圧がないか確認

※ 具体的な操作は機種ごとに異なります。 必ず取扱説明書に記載の手順を参照してください。

放電を実施した場合

後作業での感電リスクをなくし、安全に次の工程へ移れる。

放電を省略した場合

次に触れた人が突然感電する恐れがあり、重大事故につながる。

💡 習慣化のコツ:

測定の手順書に「放電チェック欄」を設けて、毎回記録するようにすると抜け漏れを防げます。

7. リード棒やテストピンの接触不良で誤った測定結果

測定器がどれだけ高性能でも、リード棒やテストピンがしっかり接触していなければ正しい数値は出ません。 初心者が意外と見落とすのがこの「接触不良」です。数値が安定せず、正常な回路を「不良」と誤判定してしまう原因にもなります。

接触が甘いと数値が狂う仕組み

リード棒の接触が甘いと、実際には回路に電圧が正しく印加されず、不完全な測定になります。 その結果、以下のような症状が現れます。

測定値が低めに出る

- 一時的に「数百kΩ」など不自然な数値が表示される

- 正常なはずの回路を「不良」と誤解する

数値が揺れ動く

- 針が小刻みに動いて安定しない

- 読み取る人によって解釈が分かれる

⚠️ 注意:接触不良は「機器が壊れている」と勘違いされやすいですが、実際はリードの押し当て不足が原因のケースも多いです。

リード線の点検・交換のタイミング

測定値の信頼性を保つには、リード線の定期点検と交換が欠かせません。 使用を重ねることで内部の導線が劣化し、被覆の傷や断線がトラブルの原因になります。

点検の目安

- ケーブル外装にひび割れや傷がないか

- ピンや端子が曲がっていないか

- 接触部に汚れやサビが付いていないか

交換のタイミング

- 導通テストで抵抗が不安定な場合

- 外装破損や断線が確認できた場合

- 数値が明らかに揺れるのに原因が特定できない場合

💡 ワンポイント:

測定結果に違和感を覚えたら、最初に疑うべきはリード線です。 メガー本体よりも消耗が早いため、予備を持っておくと安心です。

絶縁抵抗測定でやってはいけないこと7選まとめ

ここまで紹介した「やってはいけないこと7選」は、すべて初心者がつまずきやすい落とし穴でした。 電源を切らずに測定する、レンジを誤る、ゼロチェックを省略する、アースを外す、湿気や汚れを無視する、放電を忘れる、接触不良を放置する――。 これらはいずれも事故や誤判定に直結します。最後に、全体のまとめとして押さえておくべきポイントを整理します。

初心者が守るべき7つのチェックリスト

測定の前後でこのリストを確認すれば、重大なミスを大幅に減らせます。

- 必ず電源OFFを確認してから測定する

- 回路電圧に合ったレンジ選択をする

- 毎回ゼロチェックを行う

- アース接地を確認してから作業する

- 湿気・汚れを取り除き、必要なら乾燥してから測る

- 測定後は必ず放電処理を行う

- リード棒やテストピンの接触を点検する

✅ この7項目を「作業前後のルーチン」にしておくことで、初心者でも安心して正確な測定ができます。

正しい手順で安全と精度を両立させる

絶縁抵抗測定は、単に「値を測る」作業ではありません。安全を確保しながら正しい手順を守ることで、 初めて信頼できる測定結果が得られます。 そして、その積み重ねが事故防止と設備の長寿命化につながります。

💡 まとめ:

絶縁抵抗測定で「やってはいけないこと」を避けるのはもちろん、

正しい準備・正しい手順・正しい確認をセットにすることで、

安全と精度を両立した作業が実現します。

👉 もっと基礎から学びたい方へ

絶縁抵抗測定の基本や正しい手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

【初心者向け】絶縁抵抗測定の基本と手順をわかりやすく解説

コメント