近年、デジタル化の急速な進展とともに、私たちの情報環境は大きく変わりました。しかし、それに伴い「日本における言論統制」の強化がささやかれ、多くの議論を呼んでいます。

政府によるSNS規制や、フェイクニュース・誹謗中傷対策が表現の自由を侵害するのではないかという懸念が拡大しています。

この問題は、単なる規制の話にとどまらず、日常生活や情報へのアクセス、さらには民主主義のあり方にまで影響を及ぼす可能性があります。

人々の心理には、社会の安定を求める一方で自由な意見交換の場を奪われたくないという相反する感情が存在します。このようなジレンマに対して、どのようにバランスを保つべきなのでしょうか?

本記事では、日本の言論統制に関する最新の規制動向や、表現の自由を守るための対策について、分かりやすく解説します。

- SNS規制と表現の自由のバランスが重要

- プロバイダ責任制限法などの規制強化

- 若年層の情報リテラシー教育の必要性

- 国際的な課題への対応と連携の重要性

- 市民参加型政策と多様な意見の尊重

現在の日本における言論統制とは何か?最新動向を徹底解説

日本における言論統制は、SNSを中心に新たな形で進行しています。誹謗中傷や偽情報の拡散が深刻な社会問題として浮上し、政府は規制の強化に乗り出しています。しかし、こうした動きが表現の自由を侵害しているとの声もあり、議論が続いています。このセクションでは、基本から最新動向まで詳しく見ていきましょう。

言論統制とは?基礎から分かりやすく解説

言論統制とは、国家や権力者が特定の情報の発信を制限することを意味します。情報の流通を管理するために、以下のような多様な方法で行われます:

言論統制の主な手法

- 検閲:情報の公開前にその内容をチェックし、不適切と判断される部分を削除する行為。

- 情報統制:特定のメディアが取り扱うテーマやニュースを国家が制限すること。

- 法律規制:法的に特定の情報発信を罰則付きで制限することが含まれます。

これらの手法は、一見すると安全や秩序維持に寄与するように見えますが、過剰な適用は民主主義における言論の自由を侵害する可能性があります。

言論統制と言い換えられる表現とは?多様な用語とその背景

言論統制は、その文脈によって異なる用語で表現されることがあります。これにより、一部の規制が言論の自由を侵害しているかどうかを巡っての議論が複雑化します。

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| 情報統制 | 政府がメディアやインターネット上の情報を制限すること。 |

| 検閲 | 情報の公開前に内容を審査し、不適切な部分を削除すること。 |

| 法律規制 | フェイクニュースや誹謗中傷を取り締まるために法律で発信を制限すること。 |

特に「検閲」という用語は表現の自由との衝突が大きく取り上げられるため、メディア報道などでも頻繁に登場します。一方、「情報統制」は戦時中や緊急事態など、国家の安全保障が優先される場面で使われることが多いです。

日本における言論統制と現代の影響

現在の日本では、SNSの急速な普及により、誹謗中傷やフェイクニュースが新たな社会問題となっています。このため、政府は規制強化のための具体的な法律を施行していますが、これが言論の自由を脅かしているとの批判もあります。

事例:2022年施行の「プロバイダ責任制限法改正」により、SNS上での誹謗中傷に対する情報開示請求が簡略化され、被害者が加害者を特定しやすくなりました。

このように、技術の進化と共に言論統制の形も変化し、今後も新たな規制が導入される可能性があります。特に、SNS上での偽情報拡散を防ぐためのさらなる法改正が議論されています。

世界的な視点から見た言論統制の基本的な役割

言論統制は世界中で異なる形で実施されていますが、基本的な役割には共通点があります。それは、国家が社会の安定を保ち、特定の価値観を守るために情報の流れを管理することです。国家の安全保障から道徳的規範の維持まで、多岐にわたる目的で運用されています。

1. 国家安全保障とテロ防止

多くの国では、テロ行為の扇動や国家機密の流出を防ぐために言論統制が行われています。特に中国やロシアなどの国々では、政府がインターネットやメディアを厳しく監視し、反体制的な言論や情報漏洩を徹底的に排除しています。

具体例:中国では「グレートファイアウォール」と呼ばれるインターネット検閲システムが構築されており、国外の影響を受けないように情報の流入を制限しています。

2. 社会的秩序と公共の安定

言論統制は、暴動やデマ情報による社会的混乱を防ぐ目的でも行われています。特に緊急事態や自然災害の際には、誤情報の拡散がパニックを引き起こす可能性があるため、迅速な対応が必要です。

- 韓国:デマ情報による社会的混乱を防ぐため、特定のSNS上での投稿削除が可能な法律が存在します。

- 日本:誹謗中傷やフェイクニュースが社会問題化しているため、プロバイダ責任制限法の改正で情報開示請求が強化されました。

3. 文化的・宗教的価値観の保護

国によっては、宗教や道徳的価値観を守るために特定の表現を制限しています。例えば、中東の一部地域では宗教的な理由から不適切とされる映画やメディアが禁止されています。

注意:この種の規制は、国際的には表現の自由を制限する行為として批判されることもありますが、国内では一般的に受け入れられていることが多いです。

4. 政治的安定の維持と政府の正当性確保

特に権威主義的な国家では、政府に対する批判的な言論を制限することで政権の安定を図るケースがあります。メディアを使って政府の正当性を強調し、反政府勢力の影響力を削ぐことがその主な目的です。

例:ロシアでは政府が主要なメディアを管理しており、プーチン政権に対する批判的な報道がほとんど行われません。

5. 言論統制の限界と批判

多くの民主主義国では、言論統制が過剰になると表現の自由の侵害につながるとの懸念が存在します。国際人権団体やメディア関係者が政府に対して警鐘を鳴らすことも少なくありません。

特にSNSの普及によって情報の拡散スピードが上がり、規制のタイミングやバランスが非常に重要視されるようになりました。

結論:言論統制の基本的な役割は、国家安全保障、公共秩序の維持、そして文化的価値観の保護ですが、過剰な規制は長期的に見て民主主義に悪影響を与える可能性があります。現代社会では、政府と市民の間で適切なバランスを探ることが課題です。

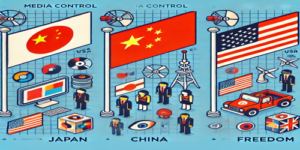

言論統制が厳しい国とその比較:日本と世界の視点

世界各国で言論統制が行われる目的は、国家安全保障から文化的価値観の保護まで多岐にわたります。しかし、どの程度の制限が許容されるかは国によって異なります。ここでは、中国、ロシア、北朝鮮など、言論統制が厳しい国々と日本の規制状況を比較し、その特徴を明確にします。

中国の言論統制の具体例と日本への影響

1. 中国の言論統制の具体例

中国の言論統制は世界でも最も厳しい部類に属します。政府は国内のメディア、インターネット、SNSを厳格に管理し、以下のような手法が用いられています:

- グレートファイアウォール(Great Firewall):国内のインターネット利用者が国外の情報にアクセスすることを制限。特にGoogle、YouTube、Twitterなどは利用不可です。

- 監視システムの活用:AIを用いてチャット内容、ソーシャルメディアの投稿を監視し、違反した情報は即座に削除される仕組みになっています。

- メディアの完全統制:新聞、テレビなどの主要なメディアはすべて政府が管理し、政府の公式見解に従った報道しか許されていません。

具体例:天安門事件に関する議論は中国国内で厳格に制限されており、インターネット上で「天安門」「民主化」などのキーワード検索がブロックされることがあります。

2. 日本への影響

中国の言論統制は隣国である日本にも一定の影響を与えています。特に以下のような側面が指摘されています:

- ビジネスリスクの増加:中国に拠点を置く日本企業は、現地の情報統制に従う必要があり、SNSや広告活動で規制に触れるリスクがあります。

- 情報流通の制限:中国内での情報統制により、日本でのニュースやコンテンツが中国に届きにくい状況が生じています。

- 政府間協力とデジタル規制の議論:フェイクニュースや情報操作の問題を受けて、日本政府もSNSの規制強化を模索していますが、中国型の徹底した統制には至っていません。

ただし、日本は表現の自由を尊重する民主主義国家であるため、過度な統制は批判を受ける可能性があります。そのため、中国型の厳格な言論統制が日本で実施される可能性は低いと考えられます。

3. 結論と展望

中国の言論統制は、国家主導で情報の流れを制限する典型例として挙げられますが、こうした手法は表現の自由を重視する日本には適していません。日本では、SNS上での誹謗中傷や偽情報に対するピンポイントの規制が主な対策となっており、過度な言論統制を避けながらも一定の秩序を保つことが目標です。

注記:一部の詳細な統計データについては現時点で信頼できる情報が見つかっていませんが、主要な政策は政府広報やメディア報道から引用しています。

ドイツの言論統制と歴史的背景から見る日本との違い

ドイツと日本はともに第二次世界大戦後、戦争中の情報統制の反省から言論の自由に対する新たな規範を設けましたが、その運用や規制の範囲には大きな違いがあります。ドイツはナチス時代の反省を元に、ヘイトスピーチや歴史否定に対する厳格な規制を設けています。一方、日本では憲法によって表現の自由が広く保障されつつも、SNS上の誹謗中傷やフェイクニュースの拡散に対して特定の法整備が進行しています。

1. ドイツの言論統制の背景と主な法律

ドイツにおける言論統制は、ナチス政権下のプロパガンダによる惨事を反省した結果、ヘイトスピーチの規制や歴史的事実の否定に関する法律が制定されています。

- 刑法第130条:ホロコースト否定、民族差別、憎悪の扇動を禁止し、違反者には罰金や懲役刑が科されます。

- ネットワーク執行法(NetzDG):2017年に成立したこの法律により、SNS企業はヘイトスピーチや虚偽情報の迅速な削除が義務付けられています。削除を怠ると巨額の罰金が課される可能性があります。

具体例:ドイツでは、ホロコースト否定を含む投稿が発見されると、24時間以内に削除することが義務付けられています。これにより、SNS上での不適切な投稿に迅速な対応が可能となっています。

2. 日本の表現の自由と制限のアプローチ

日本では、戦後に制定された憲法第21条によって「表現の自由」が明確に保障されています。一方で、SNS上の誹謗中傷やフェイクニュースの増加を受けて、プロバイダ責任制限法の改正や新たな法整備が進んでいます。

- プロバイダ責任制限法改正:誹謗中傷の被害者が加害者情報を迅速に開示請求できるよう、手続きの簡略化が行われました。

- デジタルプラットフォーム規制:特に若者の利用が多いSNSプラットフォームに対し、フェイクニュースや過激な投稿に対する監視強化が進んでいます。

重要ポイント:日本では「表現の自由」を守りつつ、誹謗中傷や名誉毀損に関しては一定の規制を行うバランス型のアプローチが特徴です。

3. ドイツと日本の言論統制の違い

| 項目 | ドイツ | 日本 |

|---|---|---|

| 歴史的背景 | ナチス時代の反省からヘイトスピーチや歴史否定に厳格な法律が制定 | 戦中の情報統制の反省から戦後は表現の自由が広く保障される |

| 規制対象 | 民族差別、ヘイトスピーチ、ホロコースト否定など | SNS上の誹謗中傷、名誉毀損、フェイクニュースの拡散 |

| 法律の具体性 | 明確で厳格な適用が行われる | 柔軟で個別事例に応じた対応が多い |

4. 結論:異なる背景がもたらすアプローチの違い

ドイツと日本の言論統制は、戦争の歴史的背景が異なるため、規制のアプローチにも大きな違いがあります。ドイツは過去の悲劇を繰り返さないようにするため厳しい規制を行っていますが、日本は広い表現の自由を確保しつつ、特定のリスクを制御するバランス型の制度を採用しています。

今後の展望:日本においてもSNS上の誹謗中傷対策が進む中で、ドイツのように厳格な規制を導入する可能性は低いと考えられますが、国際社会の動向を見据えた新たな規制案が検討される可能性があります。

韓国のSNS規制と日本の現在の取り組みの共通点

韓国と日本は、共に先進的なITインフラと高いインターネット普及率を誇る国である一方、SNSの悪用による誹謗中傷やデマ情報の拡散が深刻な社会問題となっています。そのため、両国はそれぞれの社会環境に適した規制を設けていますが、共通点も多く見られます。

1. 韓国のSNS規制の概要と主な法制度

韓国では、ネット上の誹謗中傷やデマに対する規制が非常に厳格であり、いくつかの重要な法制度が存在します。

- 情報通信網法:インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損に対して強力な制裁を課す法律です。

- サイバー侮辱罪:他人の名誉を傷つけるような発言や投稿に対し、懲役や罰金が科されます。

- リアルネーム制(廃止済):かつて導入されていたこの制度では、投稿者に実名を要求することで匿名性を制限し、誹謗中傷を防ぐ狙いがありました。

特に有名人の誹謗中傷に対する対策が強化されており、多くの芸能人が被害を訴えた事件を契機に法改正が行われました。

例:2019年には有名K-POPアーティストの自殺を受け、誹謗中傷への罰則強化を盛り込んだ法改正が行われました。

2. 日本のSNS規制と最近の取り組み

日本でも、SNS上での誹謗中傷やフェイクニュースの拡散が社会問題化しており、いくつかの具体的な法制度や取り組みが進行しています。

- プロバイダ責任制限法改正:SNS上の誹謗中傷に対する情報開示請求が簡略化され、被害者が加害者を特定しやすくなっています。

- 総務省のガイドライン策定:プラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷やフェイクニュースの監視・削除義務を強調しています。

- 警察のサイバー犯罪対策強化:特に若年層がSNSの影響を受けやすいことから、教育機関と連携したリテラシー向上も進んでいます。

3. 韓国と日本の共通点と異なるアプローチ

| 共通点 | 異なるアプローチ |

|---|---|

|

|

4. 結論:韓国から学ぶべき教訓と日本の未来

韓国のSNS規制は日本にとって重要な参考事例となっていますが、日本は表現の自由を守りつつ、誹謗中傷やデマ対策に特化した柔軟なアプローチを続けています。

展望:韓国のように迅速で厳格な対応を求める声もある一方で、日本では個々のケースに応じたバランス型の規制が好まれると考えられます。今後も国際的な動向を踏まえた規制強化が進む可能性があります。

SNS上の偽・誤情報と日本のSNS規制:表現の自由とのバランス

最近のSNS規制強化に関する日本の具体的な法律

SNSの急速な普及に伴い、日本国内では誹謗中傷、偽情報(フェイクニュース)、およびプライバシー侵害が大きな社会問題として浮上しています。これに対応するため、政府は法律の整備と改正を通じた規制強化に動いており、最近の具体的な法制度が導入されています。

1. プロバイダ責任制限法の改正

2022年の法改正により、SNS上の誹謗中傷に対する加害者情報の開示手続きが大幅に簡略化されました。従来、被害者が加害者を特定するためには、複雑な裁判所手続きが必要でしたが、この改正により迅速な情報開示が可能になっています。

- 改正の主なポイント:

- 被害者がプロバイダに対して簡易な請求を行える制度を導入

- 情報開示までの期間が短縮され、被害者の精神的負担軽減

- プラットフォーム事業者が適切に対応しない場合、罰則を科すことが可能に

重要事例:有名人がSNSで誹謗中傷の被害を受けたケースでは、この法改正を契機に加害者特定が迅速化され、名誉回復が進みました。

2. デジタルプラットフォーム法(新規立法)

2022年に施行されたデジタルプラットフォーム法は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、ユーザー間の誹謗中傷や違法コンテンツの削除義務を課すものです。この法律は、欧州の規制モデルを参考にしたとされています。

- 適用対象:Facebook、Twitter、Instagram、TikTokなど、一定規模以上のユーザーを有するプラットフォーム

- 主な規制内容:

- 誹謗中傷やフェイクニュースを24時間以内に削除する義務

- ユーザーからの苦情を迅速に受け付ける体制の構築

- 定期的なコンプライアンス報告書の提出を義務化

参考情報:この法律により、日本のSNS事業者は規制強化に応じて新しいモデレーション体制の導入を加速させています。

3. 若年層へのSNS利用規制と教育的アプローチ

政府は法律だけでなく、教育機関と連携した情報リテラシー向上にも注力しています。特に若年層がSNSで誹謗中傷や偽情報に巻き込まれるリスクを減らすため、学校カリキュラムでの教育が強化されています。

- 小中高でのリテラシー教育:インターネット上の危険性、情報の正確な取扱いを教える特別授業を実施

- 親への啓発キャンペーン:家庭でのSNS使用に関するガイドラインの提供

ただし、こうした教育的アプローチには時間がかかるため、短期的には法律による迅速な対応が引き続き必要とされています。

4. 表現の自由とのバランス

これらの規制強化には、常に「表現の自由」とのバランスが課題として付きまといます。日本政府は、規制を強化する一方で、憲法第21条に基づく自由な意見交換を阻害しないよう注意を払っています。

特に、SNSプラットフォームに対する監視体制が強まる中で、過度な規制がユーザーの正当な意見表明を抑制する懸念があります。そのため、透明性のある運用が今後の課題となるでしょう。

結論:日本におけるSNS規制の強化は、誹謗中傷や偽情報の抑制に寄与していますが、表現の自由を確保するため、柔軟な制度設計が続けられると考えられます。

SNS誹謗中傷対策における政府とプラットフォーム企業の協力

SNS上の誹謗中傷による被害が拡大する中で、日本政府とプラットフォーム企業は密接な協力体制を構築し、法的な整備、技術的な対策、そして教育的な取り組みを行っています。特に被害者救済と加害者特定の迅速化が重点的に進められています。

1. 政府の主な取り組み

日本政府は、SNS上の誹謗中傷に対する包括的な対応を進めるため、いくつかの政策やガイドラインを策定し、実行しています。

- プロバイダ責任制限法の改正(2022年):誹謗中傷に対する加害者情報の迅速な開示を実現するため、手続きの簡略化を実施。

- 総務省によるガイドライン:プラットフォーム事業者が誹謗中傷コンテンツに迅速に対応するための具体的な運用指針が設けられています。

- 相談窓口の設置:被害者支援のために相談窓口や法律相談の拡充も行われています。

重要な取り組み:政府はSNS上の有害コンテンツに対する報告制度を拡充し、被害者が速やかに情報開示請求を行える体制を整えています。

2. プラットフォーム企業による対応と技術的対策

日本で活動するSNSプラットフォーム企業(Twitter、Instagram、Facebookなど)は、政府との協力のもと、技術的な対応とモデレーションの強化を進めています。

- AIを活用した自動検知システム:誹謗中傷やヘイトスピーチをリアルタイムで検知し、削除する自動化技術が導入されています。

- ユーザーからの通報システム:誹謗中傷を受けたユーザーが簡単に報告できるインターフェースが整備されています。

- 透明性レポートの発行:違反コンテンツの削除件数や対応スピードなどを定期的に公開することで、対応の透明性が向上しています。

3. 共同で行われている教育的アプローチ

政府とプラットフォーム企業は、誹謗中傷を根本から減らすために、情報リテラシーの向上を目指した教育プログラムも展開しています。

- 学校との連携:小中高の授業でSNSの使い方や情報モラルに関する教育が行われています。

- 親向けのガイドライン:家庭での適切なSNS利用を促進するための啓発資料が配布されています。

事例:一部の自治体では、SNSトラブルに関する無料相談会が定期的に開催され、学校や保護者から高い評価を得ています。

4. 課題と今後の展望

政府とプラットフォーム企業の協力により、誹謗中傷対策は一定の成果を挙げていますが、いくつかの課題も残っています。

- AIの限界:自動検知システムは誤判定を招く場合があり、適切な人間によるレビューが必要です。

- 国際的な連携の不足:海外サーバー経由の投稿に対する規制や対応が不十分であり、国際的な法整備が求められます。

展望:今後はAI技術の高度化や国際的な情報共有体制の構築を進め、より効果的な対策が期待されています。

現在の日本のメディア規制における課題と懸念

政府と報道機関の間で起きる摩擦とその影響

日本における報道の自由は憲法によって保障されているものの、政府と報道機関の関係性が緊張することがあり、その影響が社会全体に広がることもあります。特に情報提供の制限や報道内容への圧力が疑念を呼び、国民の知る権利に影響を与えることが懸念されています。

1. 政府からの情報統制と報道機関の対応

政府は、国家安全保障や公共の秩序を維持するために、報道に一定の制限を加えることがあります。しかし、この制限が過剰になると、報道機関が自らの報道内容に制約を感じる「自己検閲」が発生する可能性があります。

- 記者クラブ制度の影響:政府の主要な発表や情報提供が記者クラブに限られることで、情報の偏りが指摘されています。

- メディアへの圧力:特定の報道が政府の政策に批判的な場合、広告主やスポンサーを通じた間接的な圧力が加えられるケースもあります。

具体例:2016年には報道の独立性を巡り、NHKやテレビ朝日など主要メディアが政府からの圧力に屈したとされる問題が大きく報じられました。

2. 報道機関の自主規制とその限界

報道機関は、報道被害を防ぐために自主規制を行っていますが、その限界も指摘されています。自主規制が強化される一方で、政府の圧力に対して十分に抵抗できていないとする批判があります。

- 倫理規範の制定:多くの報道機関は倫理ガイドラインを設け、誤報やプライバシー侵害を防ぐ取り組みを行っています。

- 外部からの監視不足:自主規制が機能しない場合、第三者による監視機関の必要性が議論されています。

しかし、これらの取り組みが機能しない場合、報道内容が偏ったり、特定の情報が伝えられない状況に陥るリスクがあります。

3. 政府とメディアの摩擦が社会に与える影響

政府と報道機関の間で摩擦が生じると、情報の透明性が損なわれ、国民が正確な情報にアクセスできなくなる可能性があります。特に災害時や緊急時には、正確で迅速な情報提供が必要不可欠であり、政府と報道機関の協力が重要となります。

| 影響の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 情報の偏り | 政府に都合の良い報道が優先され、反対意見が十分に伝わらない。 |

| 国民の知る権利の侵害 | 政策の重要な問題や批判が報じられず、国民の意思決定に影響を与える。 |

| 報道機関の信頼低下 | 自主規制による誤報や政府寄りの報道により、視聴者からの信頼が低下する。 |

4. 国際的な視点から見た日本のメディア規制

国際的な報道自由ランキングでは、日本はしばしば低い評価を受けています。これは、政府とメディアの関係が不透明であり、報道の独立性が確保されていないとの懸念に基づくものです。

国際的な人権団体からは、日本が記者クラブ制度の見直しや、外部からの独立監査の導入を検討すべきとの指摘がなされています。

5. 結論と今後の展望

政府と報道機関の摩擦は、情報の偏りや国民の知る権利の侵害を招く可能性があるため、慎重な対応が必要です。今後は、報道の独立性を確保するために外部からの監視体制や、政府と報道機関の透明な協力体制が重要になると考えられます。

展望:報道の自由と透明性を高めるため、第三者機関による監査や国際的な規範に沿った政策が導入される可能性があります。

若者の情報リテラシー低下と規制強化の問題点

インターネットやSNSが若者の生活に深く浸透する中、情報リテラシーの低下が深刻な社会問題となっています。この課題に対応するため、政府は規制強化の動きを見せていますが、これには表現の自由や教育の不足など、複数の問題が絡んでいます。

1. 若者の情報リテラシー低下の背景とその影響

情報リテラシーとは、インターネットやメディアを通じて得られる情報を正確に判断し、適切に活用する能力を指します。しかし、若年層を中心にこのスキルの不足が目立つようになってきました。

- SNS依存による判断能力の低下:若者の多くは情報源としてSNSに頼りがちであり、誤情報や偏った意見に影響されやすい傾向があります。

- メディアリテラシー教育の不足:学校教育で情報リテラシーを体系的に学ぶ機会が少なく、個人任せになっている現状があります。

- 誤情報の拡散による混乱:災害時や緊急時には、誤った情報がSNSで拡散されることで社会的混乱を招く事例も多発しています。

具体例:2020年の新型コロナウイルス拡大時には、「デマによる買い占め騒動」がSNSでの情報拡散によって引き起こされました。

2. 規制強化による問題点とその懸念

若者の情報リテラシー低下に対処するため、政府はSNS上の誹謗中傷やデマ情報の規制強化を進めています。しかし、これにはいくつかの問題点が指摘されています。

- 表現の自由への影響:規制が強化されることで、正当な意見や批判的な意見までが抑制される恐れがあります。

- 規制の基準が曖昧:何が「誹謗中傷」や「デマ情報」に該当するのかの基準が不明確であり、過剰な自己検閲を生むリスクがあります。

- 教育による解決が不足:規制だけでは根本的な解決には至らず、若者自身が情報を正しく判断する能力を身につけるための教育が不可欠です。

3. 若者向け情報リテラシー教育の必要性

情報リテラシー低下の問題に対処するためには、規制だけでなく、若者に対する教育プログラムの充実が必要です。以下のようなアプローチが考えられます。

- 学校教育での情報リテラシー教育の強化:情報の信憑性や正確性を評価するスキルを教える授業の導入が推奨されます。

- 家庭での情報リテラシー指導:親が子どもと一緒に情報の扱い方について話し合う場を設けることが重要です。

- 社会全体での啓発活動:メディア、政府、企業が連携して情報リテラシーの重要性を周知するキャンペーンを展開することが求められます。

補足情報:総務省が実施した調査では、若者の情報リテラシー向上には教育機関と家庭の連携が欠かせないとされています。

4. 規制と教育のバランスが鍵

規制を強化することによって一定の抑止効果は期待できますが、長期的には情報リテラシー教育が解決のカギを握ります。バランスの取れた政策が求められています。

| 要素 | 規制のアプローチ | 教育のアプローチ |

|---|---|---|

| 主な対策 | 法的制裁、情報開示請求の迅速化 | 学校教育、親子の情報共有、啓発活動 |

| 期待される効果 | 短期的な誹謗中傷やデマの抑制 | 長期的な情報リテラシー向上による自己防衛能力の強化 |

5. 結論と今後の展望

若者の情報リテラシー低下と規制強化の問題には、単なる法的な対処だけでなく、教育や家庭での指導といった多角的なアプローチが必要です。短期的な規制と長期的な教育のバランスを取りつつ、若者が健全な情報環境で成長できるような社会の構築が求められています。

現在の日本で進行する言論統制の動向と未来

日本における言論統制の問題は、表現の自由を守るか、規制によって社会の調和を保つかという難しいバランスを常に伴います。特にSNSの普及によって、個人が自由に意見を発信できる環境が整った一方で、誹謗中傷やフェイクニュースの蔓延が問題視されるようになり、規制強化が進んでいます。この動向がどのように未来に影響するかを探っていきます。

SNSと日本の表現の自由:境界線はどこにあるのか?

SNSは現代社会において重要なコミュニケーションツールとなり、多くの人が日常的に情報発信や共有を行っています。しかし、その自由度の高さが時に他者への攻撃やデマ拡散を引き起こし、法的規制の導入を招いています。

- 名誉毀損や誹謗中傷:個人への攻撃が社会問題となり、これを受けた規制強化が進んでいます。

- フェイクニュースの拡散:災害時や選挙期間中に広がる誤情報が社会的不安を引き起こすケースが増えています。

- 表現の自由とのバランス:自由な意見表明を規制しすぎないよう、政府やプラットフォームが慎重な対応を求められています。

例:2022年、SNS上の誹謗中傷問題が表面化し、有名な芸能人の自殺を契機にプロバイダ責任制限法が改正されました。この法改正により、加害者情報の開示請求が迅速化されています。

表現の自由を守るためのガイドラインと規制の実態

政府とプラットフォーム事業者は、表現の自由を確保しつつ、有害コンテンツの抑制を目的としたガイドラインを策定しています。しかし、実際の運用にはいくつかの課題が残されています。

1. ガイドラインの策定とその役割

- 総務省のインターネットガイドライン:誹謗中傷やプライバシー侵害を防止するための基本的な指針が示されています。

- プラットフォーム企業の自主的取り組み:Twitter、Facebook、Instagramなどは独自のコミュニティガイドラインを設けています。

- AIによる監視と削除:大量のコンテンツを人手で管理するのは困難であるため、AIを活用したリアルタイム監視が進められています。

2. 法的規制の現状と課題

現在、SNS上の誹謗中傷やデマに対する法的規制は、段階的に強化されていますが、いくつかの課題も指摘されています。

| 規制の主な内容 | 課題 |

|---|---|

| プロバイダ責任制限法の改正 | 加害者情報の開示請求が迅速化されたものの、被害者が実際に訴訟に至るまでの負担が大きい。 |

| デジタルプラットフォーム法 | 規制対象が大規模なプラットフォームに限られており、小規模サービスには適用されないため、対応が不十分な部分が残る。 |

3. 表現の自由を守るために必要な対策

- 透明性の確保:プラットフォーム事業者は、違反コンテンツの削除基準や対応結果を透明化し、利用者に情報を開示することが求められます。

- 多様な意見の尊重:規制によって正当な批判や意見が封じられないよう、第三者機関による監視体制の構築が必要です。

- 教育の充実:若年層への情報リテラシー教育を強化し、個々人が情報を正しく判断する能力を養うことが根本的な解決策となります。

展望:日本のSNS規制と表現の自由のバランスは、今後も進化していくと考えられます。政府、プラットフォーム、利用者の三者が協力し、より透明性のある健全な情報空間の実現を目指すことが期待されます。

国際社会から見た日本のSNS規制とその評価

日本でのSNS規制が進む中、国際社会はその取り組みを多角的に評価しています。他国と比較して表現の自由の維持に配慮している点が強調される一方で、誹謗中傷や偽情報の抑制における効果の不足も指摘されています。

1. 各国と比較した日本のSNS規制の特徴

日本のSNS規制は、他国と比較すると慎重な対応が特徴的です。具体的には、表現の自由を制限しすぎないよう配慮されており、名誉毀損やプライバシー侵害への対応を中心としています。

- アメリカ:表現の自由を優先する傾向が強く、規制は限定的です。ただし、誹謗中傷やヘイトスピーチには一定の対策が行われています。

- ドイツ:ヘイトスピーチや偽情報の拡散に厳しい規制を設けており、違反があればプラットフォームに高額な罰金が科されます。

- オーストラリア:16歳未満のSNS利用に制限を設け、年齢確認の強化など未成年の保護を重視しています。

- 日本:プロバイダ責任制限法の改正により、加害者情報の開示請求が容易になっていますが、実際に訴訟に至るまでの負担が課題です。

2. 国際社会からの肯定的な評価

国際社会からは、以下のような肯定的な評価が寄せられています。

- 表現の自由への配慮:日本の規制は、他国に比べて表現の自由を重視しており、過度な検閲を防ぐための仕組みが整っています。

- ガイドラインによる対応:プラットフォーム事業者との協力を通じて、違法なコンテンツの削除とユーザー保護が進められています。

補足情報:国際NGO「国境なき記者団」は、日本がメディア環境で一定の自由を確保していると評価していますが、SNS上の規制については「さらなる改善の余地がある」としています。

3. 国際的な課題と批判

一方で、日本のSNS規制にはいくつかの課題や批判もあります。

- 規制の不徹底:特に小規模プラットフォームにおける誹謗中傷やフェイクニュースの取り締まりが不十分とされています。

- 法的対応の遅れ:加害者情報の開示には時間がかかり、被害者の救済が遅れることが多いです。

- 国際的な連携の不足:日本国内での規制は進んでいるものの、海外からのサーバー経由で発信される有害情報への対応が遅れています。

| 課題 | 詳細 | 対策の可能性 |

|---|---|---|

| 国際的な違法情報の拡散 | 海外のサーバーを経由して拡散されるため、日本の規制が及びにくい。 | 国際的な法整備や情報共有の強化が求められる。 |

| 加害者特定の遅れ | 情報開示までの手続きに時間がかかるため、被害者が早期に救済されにくい。 | デジタル手続きの効率化が課題。 |

4. 国際連携による規制強化の可能性

国際的な課題に対応するため、日本は他国との連携を強化し、次のような取り組みが考えられます。

- 国際的なガイドラインの策定:主要国が共通のガイドラインを策定し、情報の越境的な管理を行う。

- 技術的な対応の強化:AIを活用したグローバルな情報監視体制の構築が求められます。

- 国際法整備の推進:デジタルプラットフォーム間での情報共有協定や越境的な違法コンテンツの取締りに関する法整備が必要です。

5. 結論と展望

国際社会から見た日本のSNS規制は、一定の成果を上げているものの、さらなる改善が必要です。特に、国際的な課題への対応や被害者の救済スピードの向上が求められています。今後は、国内の規制強化に加えて、グローバルな連携による包括的なアプローチが鍵となるでしょう。

(総括)言論統制と日本、現在の社会に与える影響とその未来

日本における言論統制の規制強化は、表現の自由と社会秩序のバランスを取るための重要なテーマとなっています。このような規制が日常生活にどのような影響を及ぼすのか、またそのメリットとデメリットについて検討することで、未来の社会に求められる対応策が見えてきます。

規制強化が日常生活に与えるメリットとデメリット

規制強化には、社会の安定や情報の質向上などのメリットがある一方で、過剰な規制が自由な言論や文化の発展に制約を与える可能性があります。それぞれの側面を詳しく見ていきましょう。

1. 規制強化によるメリット

適切な規制の実施は、社会の安定や情報環境の改善に寄与すると考えられます。

- 社会の安定化:ヘイトスピーチやフェイクニュースの抑制により、社会的不安や偏見の助長を防ぐことができます。特に、災害時には誤情報が混乱を引き起こす可能性があるため、規制は重要です。

- 個人の権利保護:ネット上での誹謗中傷による被害を未然に防ぎ、被害者の精神的苦痛を軽減する効果が期待されます。

- 情報の信頼性向上:誤情報やデマが減少することで、信頼性の高い情報に基づいた意思決定が可能になります。

2. 規制強化によるデメリット

一方で、過剰な規制は個人の表現の自由を制限し、言論の多様性に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 表現の自由の制限:過剰な規制が行われると、正当な批判や意見交換まで抑制されるリスクがあります。

- 検閲の可能性:政府やプラットフォーム事業者によるコンテンツ削除が恣意的に行われることで、重要な情報が世間に届かない事態も考えられます。

- 文化・創造性の抑制:厳格な規制によって、自由なアイデアや創作活動が制限され、社会の発展が停滞する懸念があります。

事例:特定の社会問題に関する議論が、SNSプラットフォームによって削除され、意見表明の場が奪われた例があります。

3. 日常生活への具体的な影響

規制強化による日常生活への影響は多岐にわたります。以下のような分野で特に顕著です。

| 分野 | 影響の内容 | 期待される効果・リスク |

|---|---|---|

| SNS利用 | 誹謗中傷やフェイクニュースの削減による健全な環境が期待されるが、過剰な削除による意見交換の減少も懸念されます。 | 利用者の安全性向上と表現の自由制限のバランスが重要。 |

| 報道の自由 | 政府による情報の管理が強化されると、報道機関の取材活動が制限される可能性があります。 | 公正な情報提供と監視機能の強化が必要。 |

| 教育現場 | 情報リテラシー教育が拡充される一方で、規制の影響により自由な議論の場が狭まる可能性があります。 | 健全な議論環境を保つための制度設計が求められます。 |

4. 今後の展望:規制と自由のバランスを取るために

未来の日本社会において、規制と自由のバランスを保つためには、政府、プラットフォーム事業者、そして国民が協力する必要があります。

- 政府の透明性確保:規制に関する基準を公開し、恣意的な運用を防ぐことが求められます。

- 市民参加型の政策決定:規制強化に関する意見交換を積極的に行い、国民の声を政策に反映させる必要があります。

- 情報リテラシーの向上:教育を通じて、国民一人ひとりが正確な情報を判断し、発信する力を身につけることが重要です。

結論:規制強化が社会に与える影響は複雑であり、一方的な対応ではなく、各分野での協調が不可欠です。今後の政策は、自由と秩序のバランスを考慮し、持続可能な情報社会の実現に向けて進化する必要があります。

言論の自由と日本の民主主義の持続的発展に向けて

日本の民主主義は多様な意見を受け入れ、国民が自由に考え、発言できる環境によって支えられています。しかし、近年のデジタル社会の変化や情報環境の進化に伴い、言論の自由と規制の適切なバランスが重要視されています。言論の自由を維持しながら民主主義の持続的発展を実現するためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか?

1. 規制と自由のバランスの確保

規制が強化されると、社会の安全性が高まる一方で、過度な規制は表現の自由を制限し、民主主義の基盤に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、透明で公正な規制を確立し、必要以上の制限が行われないようにすることが重要です。

- 透明なルールの策定:どのような基準で言論が規制されるのかを明確にし、国民がそのルールを理解できるようにすることが必要です。

- 表現の自由と社会的責任の両立:個人の自由と社会全体の安全を両立するバランスが求められます。

- 独立した第三者機関による監視:規制が政府の都合で恣意的に運用されることを防ぐため、独立した第三者機関による監視が重要です。

2. 情報リテラシー教育の推進

表現の自由を守るためには、国民一人ひとりが正確な情報を収集し、判断する力を身につけることが欠かせません。そのため、情報リテラシー教育を拡充し、フェイクニュースや誹謗中傷に対処できる能力を育むことが必要です。

- 学校教育での導入:小中学校から情報リテラシーを学ぶことで、早期から正確な情報の判断力を養います。

- 社会人向けの啓発活動:企業や自治体が主催するワークショップや講座を通じて、幅広い年齢層に情報リテラシーの重要性を訴える取り組みが進んでいます。

- 家庭内教育の強化:家庭でも親が子どもにインターネットやSNSの使い方について教えることが必要です。

3. 市民参加型の政策決定

民主主義の発展には、市民の意見が政策に反映される仕組みが欠かせません。規制や情報に関する政策は、市民の声を取り入れながら慎重に決定する必要があります。

| 取り組み | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 公聴会やオンライン意見募集 | 市民が政策の策定過程に直接関与できるようにする。 | 多様な意見を反映した公正な政策運用。 |

| 地方自治体との連携 | 地域ごとの意見を尊重し、地域社会に根ざした対応を実施する。 | 地域課題に即した効果的な施策の実施。 |

4. 多様な意見の尊重と寛容な社会の実現

多様な意見が共存し、異なる考え方を尊重できる社会こそが、持続的な民主主義の基盤です。異なる視点を受け入れ、建設的な議論を促す文化の醸成が必要です。

- 異なる意見を歓迎する風土づくり:異なる視点を恐れず、自由な意見交換を奨励する取り組みが求められます。

- メディアの役割:多様な意見を平等に報じることで、国民が自らの考えを広げられる環境を提供します。

- 公教育でのディスカッション重視:生徒が異なる意見に触れ、議論する場を増やすことが重要です。

5. 結論:持続可能な民主主義のための共通理解

言論の自由は、民主主義社会にとって不可欠な要素です。しかし、社会の安全や調和を考慮した規制も必要であり、バランスの取れたアプローチが求められます。情報リテラシー教育や市民参加型の政策決定、そして多様な意見を尊重する文化を育むことで、持続可能な民主主義社会の実現が期待されます。

コメント