選挙の仕組みを理解しないまま投票していませんか?

「比例代表制」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどう機能しているのか、どんなメリット・デメリットがあるのかを説明できる人は意外と少ないかもしれません。

選挙制度には、小選挙区制や比例代表制などさまざまな方式があり、日本では「小選挙区比例代表並立制」が採用されています。特に比例代表制は、民意をより正確に反映すると言われていますが、「比例復活」や「名簿順位」といった複雑な仕組みも絡んでおり、わかりにくいと感じる方も多いでしょう。

しかし、選挙制度を理解することは、政治を正しく判断する第一歩。比例代表制の仕組みや特徴をわかりやすく整理し、選挙での選択をより明確にするためのポイントを解説します!

- 比例代表制は得票率に応じて議席を配分する制度

- 日本の衆議院ではブロック比例制を採用

- 小選挙区制と比例代表制は併用されている

- 惜敗率が高い候補者ほど比例復活しやすい

- 小党乱立や比例復活の仕組みが課題とされる

- 🏛️ 比例代表制の基本をわかりやすく解説

- 🏛️ 日本の選挙制度における比例代表制の活用と課題をわかりやすく解説

🏛️ 比例代表制の基本をわかりやすく解説

選挙制度にはさまざまな方式がありますが、その中でも「比例代表制」は、多様な民意を議席に反映しやすい方法として世界各国で採用されています。

一方で、「小選挙区制」との違いを理解していないと、選挙の仕組みや結果を正しく読み解くのは難しくなります。

本記事では、比例代表制の基本を初心者にもわかりやすく解説し、その仕組みや特徴を詳しく見ていきます。

✍️ 比例代表制とは何か?その仕組みをわかりやすく説明

比例代表制とは、政党や候補者が獲得した票数に応じて議席が配分される選挙制度のことです。

日本の国政選挙では、参議院と衆議院の両方で採用されています。

この制度は、有権者の投じた票がより公平に議席に反映されるという利点がある一方で、選挙結果が複雑になりやすい側面もあります。

⚖️ 比例代表制の基本的な仕組み

比例代表制は、主に以下の流れで議席が決定されます。

- 有権者は、政党名または候補者名を投票。

- 各政党の得票率に基づいて議席数を決定。

- 政党の名簿に従って、候補者が当選。

🔍 比例代表制の種類

| 方式 | 特徴 | 採用国 |

|---|---|---|

| 拘束名簿式 | 政党が決めた順位に従い当選者を決定。 | ドイツ、スペイン |

| 非拘束名簿式 | 有権者が候補者を選択、得票数が当選順位に影響。 | 日本(参議院) |

| 完全比例代表制 | 得票率に完全比例して議席を配分。 | オランダ、イスラエル |

比例代表制は、多くの国で採用されている制度ですが、政治の安定性や政策決定のスピードといった観点から改善の余地もあると言えます。

🏛️ 小選挙区制と比例代表制の本質的な違いを徹底解説

選挙制度にはさまざまな方式がありますが、日本の国政選挙では「小選挙区制」と「比例代表制」の二つが主要な仕組みとして採用されています。

これらの制度は、議席の決定方法が大きく異なり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ここでは、「どのように議席が決まるのか?」「民意の反映度は?」といった観点から、小選挙区制と比例代表制の違いをわかりやすく解説します。

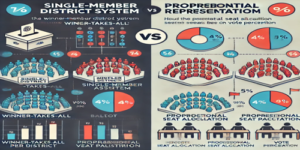

📌 小選挙区制とは?その仕組みを解説

日本の衆議院選挙(小選挙区比例代表並立制)では、小選挙区ごとに一人の候補者が選ばれます。

- 1つの選挙区につき、当選者は1人のみ。

- 最多得票を獲得した候補者が当選する(単純多数決)。

- 得票が分散すると、民意が十分に反映されにくくなる。

⚖️ 比例代表制とは?その仕組みを解説

- 政党の得票率に応じて議席が配分される。

- 少数政党でも一定の議席を獲得しやすい。

- 小選挙区制と比較して、選挙区ごとの影響を受けにくい。

🔍 小選挙区制と比例代表制の違いを比較

| 項目 | 小選挙区制 | 比例代表制 |

|---|---|---|

| 議席の決定方法 | 最多得票者が当選 | 得票数に比例して議席を配分 |

| 民意の反映度 | 大政党が有利、少数派の意見が反映されにくい | 少数派の意見も反映されやすい |

🏆 日本の選挙制度での活用

日本では「小選挙区比例代表並立制」が採用されており、衆議院選挙では小選挙区と比例代表を組み合わせています。参議院選挙では「非拘束名簿式比例代表制」が導入されており、候補者名での投票も可能です。

📊 比例代表制のメリットとデメリットをわかりやすく分析

比例代表制は、少数意見を尊重し、民意をより正確に反映する選挙制度として、多くの国で採用されています。一方で、政治の安定性や政策決定のスピードに影響を与える可能性もあります。

ここでは、比例代表制のメリット・デメリットを徹底分析し、制度の本質を理解しやすく解説します。

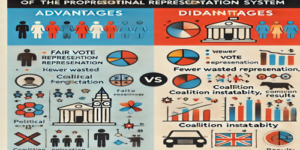

✅ 比例代表制のメリット

選挙結果がより正確に国民の意見を映し出し、少数政党の意見も議会で尊重されやすくなります。

- 少数政党にも議席獲得のチャンスがある(幅広い意見が政治に反映される)。

- 死票(無駄な票)が少ない(投票が議席に直結しやすい)。

- 選挙区ごとの格差が生じにくい(全国規模の集計が可能)。

- 大政党の独占を防ぎやすい(多様な政党が影響力を持ちやすい)。

❌ 比例代表制のデメリット

多くの政党が議席を得ることで、政府の意思決定が遅くなりやすく、政治的な混乱が生じることもあります。

- 小党が乱立し、政局が不安定になる(連立政権が必要になりやすい)。

- 政党の影響が強くなり、個人の意志が反映されにくい(政党内の決定が重視される)。

- 有権者が候補者を直接選びにくい(名簿順位によって当選者が決まることが多い)。

- 議員の地元との結びつきが弱まる(全国規模の選挙では、地域事情が軽視される場合がある)。

🌍 比例代表制を採用する国々

| 国名 | 採用方式 |

|---|---|

| 日本 | 小選挙区比例代表並立制(衆議院) |

| ドイツ | 混合比例代表制 |

| オランダ | 完全比例代表制 |

🔮 比例代表制の未来:課題と改善策

比例代表制のメリットを最大限に活かし、デメリットを軽減するためには、各国でさまざまな改善策が議論されています。

- 「小選挙区比例代表並立制」(日本) → 小選挙区と比例代表の組み合わせによりバランスを取る。

- 「阻止条項(閾値)」(ドイツ) → 一定の得票率を下回る政党は議席を獲得できないルール。

- 「拘束名簿式と非拘束名簿式の組み合わせ」 → 有権者の選択肢を増やしつつ、党の影響を維持。

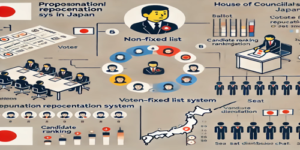

🏛️ 日本の参議院における比例代表制の特徴

日本の参議院選挙では、比例代表制が採用されており、衆議院とは異なる独自の仕組みが存在します。特に、参議院選挙における「非拘束名簿式比例代表制」は、政党だけでなく個人の得票数も当選順位に影響を与える仕組みが特徴的です。

ここでは、参議院の比例代表制の仕組みや特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

📌 参議院選挙の比例代表制は「非拘束名簿式」

これは、政党が事前に名簿の順位を決めず、有権者の投票によって当選順位が決まる方式です。

- 有権者は政党名または候補者名のどちらでも投票可能。

- 個人名での得票数が当選順位を決定。

- 政党の得票率に応じて配分されるが、個人得票数が影響を与える。

⚖️ 参議院の比例代表制と衆議院の違い

| 項目 | 参議院 | 衆議院 |

|---|---|---|

| 採用方式 | 非拘束名簿式比例代表制 | 拘束名簿式比例代表制 |

| 投票方法 | 政党名 or 候補者名 | 政党名 |

| 当選順位 | 個人の得票数で決定 | 政党が決定 |

✅ 参議院の比例代表制のメリット

- 有権者の意志が個人票として反映されやすい。

- 政党の影響が強すぎず、個人の実力での当選も可能。

- 少数政党の議席獲得の可能性が高まり、多様な意見が反映される。

❌ 参議院の比例代表制のデメリット

- 知名度の高い候補者が圧倒的に有利。

- 政策よりも人気投票の要素が強くなりやすい。

- 政党の戦略次第で組織票が強い候補者が当選しやすくなる。

🔮 参議院の比例代表制の今後の課題

参議院の比例代表制は、有権者の意見を直接反映できる制度ですが、以下の課題も指摘されています。

- 著名人の立候補が増加し、政策本位の選挙になりにくい。

- 政党の候補者戦略が重要視され、一般の政治家の参入が難しくなる。

- 当選後の活動が選挙区の有権者と結びつきにくい。

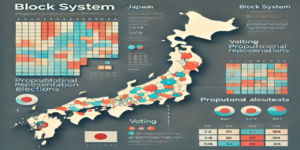

🏛️ 比例代表制の「ブロック制」とは?仕組みと影響を解説

比例代表制の「ブロック制」とは、選挙において全国を複数の地域ブロックに分け、各ブロックごとに議席を配分する方式です。この制度は、各地域の有権者の意見をより適切に国政へ反映するために設計されており、日本の衆議院選挙でも採用されています。

ここでは、比例代表制のブロック制の仕組みとその影響について、わかりやすく解説していきます。

📌 ブロック制の仕組みとは?

- 全国を11のブロック(北海道・東北・北関東・南関東・東京・北陸信越・東海・近畿・中国・四国・九州)に分ける。

- 各ブロックごとに定められた議席数を政党の得票数に応じて配分。

- ドント方式(最大商方式)を用いて議席を割り当て。

⚖️ ブロック制のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 地域ごとの民意が反映されやすい | ブロックごとに議席数の偏りが生じる可能性 |

| 小政党にも議席獲得のチャンスがある | 全国規模の政党に有利になりがち |

| 選挙区による不公平感が少ない | 全国単位での選挙とは異なり、民意の一元化が難しい |

🗾 日本の衆議院における比例代表ブロックの分布

衆議院の比例代表制では、日本全国を11のブロックに分割し、各ブロックごとに比例代表の議席が配分されます。

| ブロック名 | 対象都道府県 | 議席数(2021年衆院選) |

| 北海道ブロック | 北海道 | 8議席 |

| 東北ブロック | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 13議席 |

| 北関東ブロック | 茨城、栃木、群馬、埼玉 | 19議席 |

| 南関東ブロック | 千葉、神奈川、山梨 | 22議席 |

| 東京ブロック | 東京都 | 17議席 |

| 北陸信越ブロック | 新潟、富山、石川、福井、長野 | 11議席 |

| 東海ブロック | 岐阜、静岡、愛知、三重 | 21議席 |

| 近畿ブロック | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 28議席 |

| 中国ブロック | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 11議席 |

| 四国ブロック | 徳島、香川、愛媛、高知 | 6議席 |

| 九州ブロック | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 20議席 |

(※議席数は2021年の衆議院選挙時のもの)

🔄 ブロック制が選挙結果に与える影響

ブロック制の導入により、以下のような影響が選挙結果に現れることがあります。

- 大政党が議席を独占しにくい → 比較的公平な結果になりやすい。

- 地域密着型の選挙戦略が求められる → 各ブロックごとに異なる戦略が必要。

- 連立政権の形成が必要になる場合が多い → 政党間の交渉が重要になる。

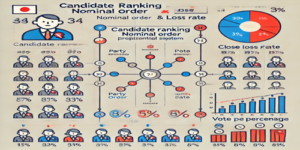

📊 名簿順位と惜敗率の関係をわかりやすく整理

日本の衆議院選挙では、「小選挙区比例代表並立制」が採用されており、候補者は小選挙区と比例代表の両方で立候補できる「重複立候補制度」があります。

この制度では、小選挙区で落選しても、比例代表で当選する可能性があり、その際に「名簿順位」と「惜敗率」が重要な要素となります。

ここでは、比例代表での当選を決定する仕組みについて、名簿順位と惜敗率の関係を詳しく解説します。

📌 名簿順位とは?

衆議院選挙では「拘束名簿式」ではなく、「非拘束名簿式」が採用されており、候補者の名簿順位は小選挙区の結果(惜敗率)によって決まります。

- 各政党は、比例代表用の名簿を作成し、立候補者を登録。

- しかし、順位は事前に固定されず、小選挙区の結果によって変動する。

- 落選者の惜敗率(後述)が高い順に、比例での当選者が決まる。

🔍 惜敗率とは?

- 計算式:惜敗率 =(候補者の得票数 ÷ 小選挙区当選者の得票数)× 100%

- 惜敗率が高い候補者ほど、比例代表で当選しやすい。

- 例えば、惜敗率99%の候補者は当選者に僅差で敗れたため、比例で優先されやすい。

🏆 名簿順位と惜敗率の関係

| 候補者 | 小選挙区得票率 | 惜敗率 | 比例での当選順位 |

|---|---|---|---|

| 候補者A | 45% | 90% | 1位 |

| 候補者B | 40% | 85% | 2位 |

🔮 名簿順位と惜敗率の今後の課題

現在の「名簿順位と惜敗率」の仕組みには以下のような課題も指摘されています。

- 知名度の高い候補者が有利になりやすく、新人候補が不利になる。

- 惜敗率の計算方法が有権者に理解されにくい。

- 政党戦略によっては選挙区で勝てる候補をあえて落選させ、比例当選を狙うケースもある。

🏛️ 日本の選挙制度における比例代表制の活用と課題をわかりやすく解説

日本の選挙制度では「小選挙区比例代表並立制」が採用されており、これは小選挙区制と比例代表制を組み合わせた方式です。この制度によって、民意の反映を重視しながらも、政治の安定性を確保することが狙われています。

しかし、一方で小政党の影響力や死票の問題など、いくつかの課題も指摘されています。

本章では、日本の選挙制度における比例代表制の活用と、そのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

🗳️ 小選挙区比例代表並立制とは?その仕組みをわかりやすく説明

「小選挙区比例代表並立制」は、1996年の衆議院選挙から導入された制度で、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた選挙方式です。これにより、政権の安定と多様な民意の反映を両立しようとする仕組みになっています。

📌 小選挙区比例代表並立制の仕組み

具体的には、選挙区ごとに1人の当選者を決める「小選挙区制」と、全国を11のブロックに分け、得票率に応じて議席を分配する「比例代表制」を併用します。

- 小選挙区制(289議席):1つの選挙区から1人を選出(最多得票者が当選)。

- 比例代表制(176議席):政党の得票率に応じて議席を配分。

- 候補者は小選挙区と比例代表の両方に立候補可能(重複立候補)。

✅ 小選挙区比例代表並立制のメリット

- 政権の安定:小選挙区制の影響で大政党が有利になりやすく、安定した政権運営が可能。

- 民意の反映:比例代表制により、少数意見もある程度反映される。

- 候補者の救済:惜敗率の高い候補者が比例代表で復活当選する仕組みがある。

❌ 小選挙区比例代表並立制のデメリット

- 死票が多い:小選挙区制では、当選者以外に投票した票が無駄になりやすい。

- 比例で復活当選が可能:小選挙区で落選しても比例で当選できるため、民意に反していると批判されることがある。

- 戦略的な選挙戦が必要:候補者が小選挙区と比例代表のどちらに比重を置くか、政党の戦略が問われる。

🔮 小選挙区比例代表並立制の今後の課題

現行の小選挙区比例代表並立制には多くの課題が指摘されています。これらを解決するためには、次のような改善策が考えられます。

- 比例代表の議席数を増やす → 少数意見をより反映しやすくする。

- 比例復活当選のルールを見直す → 小選挙区で落選した候補者が容易に復活できないようにする。

- ブロック単位の議席配分の見直し → 地域間の公平性を高める。

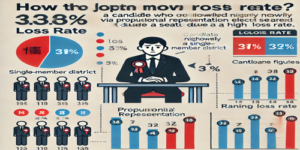

📊 比例代表制における惜敗率とその影響

日本の衆議院選挙において、「惜敗率」は比例代表での復活当選を決定する重要な要素です。

惜敗率とは、小選挙区で落選した候補者が当選者の得票数に対してどれくらいの得票率を得たかを示す数値であり、比例代表の名簿順位に大きな影響を与えます。

ここでは、すでに説明した計算方法を簡単に振り返りつつ、惜敗率が選挙戦略や民意の反映に与える影響について詳しく解説します。

📌 惜敗率の計算方法(簡単なおさらい)

- 計算式: 惜敗率 =(候補者の得票数 ÷ 小選挙区当選者の得票数)× 100%

- 惜敗率が高い候補者ほど、比例代表で復活当選しやすい。

- 僅差で敗れた候補者が優先される仕組み。

🔍 惜敗率が比例代表選挙に与える影響

- 選挙戦略に影響:候補者は惜敗率を高める戦略を意識して選挙戦を展開する。

- 僅差の敗北が逆に有利に:惜敗率が高いほど比例代表で復活しやすいため、小選挙区で「惜敗する」ことが結果的に有利になる場合も。

- 大政党にとって有利:比例代表枠があるため、大政党は敗者復活の仕組みを戦略的に活用できる。

❌ 惜敗率の活用がもたらす問題点

惜敗率の制度には、メリットだけでなくいくつかの課題も指摘されています。

- 戦略的な敗北の可能性:一部の候補者は「惜敗率を上げるため」に小選挙区で勝ちに行かず、比例復活を狙うケースがある。

- 有権者の理解が難しい:一般の有権者には惜敗率がどのように比例代表当選に影響するのか分かりにくい。

- 小政党には不利:大政党ほど惜敗率の高い候補者を多く輩出しやすく、小政党が比例で議席を獲得しにくい傾向がある。

🔮 惜敗率を巡る議論と今後の課題

現在の比例代表制度における惜敗率の取り扱いについては、様々な議論があります。今後の選挙制度改革に向けて、以下のような見直しが求められる可能性があります。

- 比例復活のルールを厳格化:小選挙区での得票率や政党内の調整を明確化し、戦略的な敗北を防ぐ。

- 有権者への周知徹底:惜敗率の仕組みを分かりやすく説明し、理解度を高める。

- 小政党の救済措置:惜敗率だけでなく、小政党の代表者が比例で議席を得やすい仕組みを考慮する。

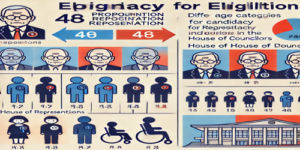

📊 比例代表制における年齢制限と被選挙権の関係

日本の国政選挙において、比例代表制で立候補できる年齢(被選挙権)は、選挙の種類によって異なります。被選挙権とは、公職に立候補する権利を指し、一定の年齢に達していることが条件となります。

ここでは、日本における比例代表制と被選挙権の関係を詳しく解説し、各国の比較や今後の課題についても考察します。

📌 日本の比例代表制における被選挙権年齢

| 選挙の種類 | 被選挙権年齢 |

|---|---|

| 衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表) | 25歳以上 |

| 参議院議員選挙(選挙区・比例代表) | 30歳以上 |

🔍 被選挙権年齢が選挙制度に与える影響

- 衆議院は若い候補者が出馬しやすい → 25歳以上であれば立候補可能。

- 参議院は経験や知識が求められる → 30歳以上という年齢制限があり、比較的高齢の候補者が多い。

- 比例代表制の名簿順位にも影響 → 若年層候補者が上位に入ることは比較的少なく、実際の当選者の年齢層は高めになる傾向。

🌍 各国の被選挙権年齢と日本の比較

| 国 | 下院(衆議院) | 上院(参議院) |

|---|---|---|

| 日本 | 25歳 | 30歳 |

| アメリカ | 25歳 | 30歳 |

| イギリス | 18歳 | なし(非選挙制) |

🔮 被選挙権年齢をめぐる議論と今後の課題

- 若年層の政治参加の促進:被選挙権の年齢を引き下げることで、若年層の政治参加を活性化できるか。

- 社会経験の必要性:一定の年齢制限がないと、経験不足の議員が増えるリスクもある。

- グローバルスタンダードとの整合性:欧州では18歳で被選挙権を持つ国もあり、日本でも議論が必要。

現在、日本では選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、被選挙権年齢の引き下げについてはまだ十分な議論がなされていません。今後、若年層の政治参加を促進するための施策が求められるかもしれません。

📊 比例代表制の課題と改革の可能性をわかりやすく検討

比例代表制は、得票率に応じて議席を配分することで、多様な民意を国会に反映させる仕組みです。

しかし、制度上の課題も指摘されており、選挙制度改革が議論されることが増えています。

ここでは、比例代表制の主な問題点と、それに対する改革の可能性について詳しく解説します。

❌ 比例代表制の主な課題

- 小党分立による政治の不安定化:多数の小政党が乱立し、政策の決定が難しくなる。

- 比例復活当選の問題:小選挙区で落選した候補者が比例で復活当選する仕組みが「民意に反する」との批判も。

- 名簿順位の不透明性:比例代表制の名簿順位が、政党の内部調整によって決まることが多く、有権者の意向が反映されにくい。

- 死票の削減が難しい:得票率が低い政党は議席を得られず、結果的に「死票」が発生する。

🔍 改革の可能性と具体的な提案

- 比例代表の議席数を増やす → 民意の反映をより正確にし、死票を削減する。

- 比例復活の仕組みを見直す → 小選挙区での落選者が容易に復活できないようにする。

- 全国比例制の導入 → 現行のブロック別比例代表制ではなく、全国単位で議席を配分する方式に変更する。

🌍 国際的な事例から学ぶ比例代表制の改革

| 国 | 比例代表の仕組み | 改革のポイント |

|---|---|---|

| ドイツ | 小選挙区比例代表併用制 | 過半数獲得を重視し、議席の調整を行う |

| スウェーデン | 全国比例代表制 | 死票を最小限にするために全国単位で議席を配分 |

| ニュージーランド | 混合比例代表制 | 政党支持率を反映しやすい方式 |

🔮 日本における今後の選挙制度改革の方向性

日本の比例代表制は、これまでの課題を踏まえた改革が求められています。以下の点が今後の議論の焦点になると考えられます。

- 比例代表の透明性向上:名簿順位の決定プロセスを有権者が理解しやすい形にする。

- 死票削減のための調整:比例議席を増やし、より多くの票が反映される仕組みにする。

- 政党助成金制度の見直し:比例代表制における小党分立の問題を解決するため、政党要件を厳格化。

現在の選挙制度には、メリットとデメリットの両面がありますが、今後の改革によってより公正で透明性の高い制度の実現が期待されます。

📌 比例代表制をわかりやすく理解するためのポイント【まとめ】

本記事では、比例代表制の基本的な仕組みや課題、改革の可能性について詳しく解説しました。

比例代表制は、民意をより正確に反映するための選挙制度である一方、小党の乱立や比例復活の問題といった課題も抱えています。

最後に、比例代表制を理解するための重要なポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

✅ 比例代表制の基本ポイント

- 比例代表制とは? → 得票率に応じて議席を配分する選挙制度

- 日本の比例代表制 → 衆議院は「ブロック比例制」、参議院は「全国比例制」

- 小選挙区との違い → 小選挙区は「1人のみ当選」、比例代表は「得票率に応じた複数議席」

⚖️ 比例代表制のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 多様な民意が反映されやすい | 小党が乱立し、政局が不安定化する |

| 死票が少なく、票が無駄になりにくい | 比例復活の仕組みが有権者に理解されにくい |

| 政党ごとの支持率が明確に分かる | 政党の名簿順位が不透明な場合がある |

🔮 比例代表制に関する今後の議論ポイント

- 比例復活の仕組みをどうするか? → 小選挙区で落選した候補者の復活ルールを見直すべきか

- 小党乱立の抑制策 → 政党要件の強化や得票率の最低ライン設定を導入するか

- 国民の理解を深める工夫 → 選挙制度を分かりやすく説明し、候補者選びの透明性を高める

🔍 まとめ ~比例代表制をどう考えるか?~

比例代表制は、多くの有権者の声を政治に反映させる優れた制度である一方、制度設計の難しさも抱えています。現在の日本では、比例代表と小選挙区を組み合わせた「小選挙区比例代表並立制」が採用されていますが、より公平で有権者に分かりやすい制度改革が求められています。

今後の選挙制度改革に注目し、自分たちの意見を反映させるための選択肢を考えていくことが重要です。

コメント