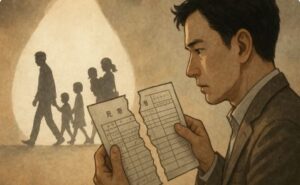

私たちの日常ではあまり意識しない「戸籍制度」。

でも、もしこの制度がなくなるとどうなると思いますか?

相続の手続きが複雑になったり、結婚や離婚の証明が難しくなったり、国籍の確認方法まで変わるかもしれません。

実は戸籍制度って、日本の暮らしを支える“見えない土台”なんです。

でも今、その仕組みに限界が見え始め、「廃止」や「見直し」の議論が進んでいます。

本記事では、戸籍制度がなくなると何が変わるのか?を、相続・結婚・国籍の3つの視点からわかりやすく整理。

今後の日本に何が必要なのか、一緒に考えてみましょう。初めての人でも安心して読める内容です。

- 戸籍制度は家族単位で身分を記録

- 制度がなくなると相続手続きが複雑化

- 婚姻や国籍証明に新制度が必要

- 無戸籍者への支援体制が不可欠

- マイナンバーとの統合が今後の課題

- 📝 戸籍制度がなくなると起きる変化とは?基礎からわかりやすく解説

- 💡 戸籍制度がなくなると相続・結婚・国籍はどう変わる?

📝 戸籍制度がなくなると起きる変化とは?基礎からわかりやすく解説

日本の社会システムの根幹を支える「戸籍制度」。私たちの日常ではあまり意識されることがありませんが、 実はこの制度が相続・結婚・国籍などに深く関わっています。では、もし戸籍制度がなくなったら何が起こるのでしょうか?

このパートでは、そもそも戸籍制度とは何なのか、いつから始まったのかを、 わかりやすく丁寧に解説していきます。

📜 戸籍制度とは?日本でいつから始まったのか

戸籍制度とは、国民の出生、婚姻、死亡、親子関係などを 家族単位で記録し、国が公式に管理・証明する制度です。現在の日本では、 市区町村が「本籍地」に基づいて戸籍を作成・保存しており、相続や婚姻、国籍証明などの法的手続きに不可欠</strongな書類として活用されています。

とはいえ、戸籍制度のルーツは意外と古く、実に1300年以上前にさかのぼります。

📚 古代日本の戸籍:最初の制度は「大宝律令」

- 701年(大宝元年)に施行された「大宝律令」に、最初の全国的な戸籍制度の記述があります。

- 当時の戸籍(戸・計帳)は、人口把握・徴税・兵役のために用いられていました。

- 制度は6年ごとの更新制で、住民は移動や氏名変更を厳しく管理されていました。

🏯 近代日本の戸籍:明治政府による制度化

本格的な戸籍制度が全国的に整備されたのは、明治5年(1872年)に導入された「壬申戸籍(じんしんこせき)」が始まりです。この戸籍は戸主を頂点とする家制度を反映したもので、国民を漏れなく把握する目的で運用されました。

- 差別的情報(身分、出自、部落など)も記載され、差別助長の温床となった過去があります。

- 筆頭者(戸主)を中心に、一族が一つの戸籍で記録されました。

- 現在の戸籍とは形式も運用目的も大きく異なります。

📖 戦後の法改正で「家制度」からの脱却

日本国憲法施行後の1947年、旧民法の改正により戸主制度は廃止され、家父長制的な戸籍の構造が変わりました。翌1948年に施行された新しい「戸籍法」により、夫婦とその子どもを基本単位とする戸籍が誕生します。

この改正により、性別・家系・身分による差別的な情報は削除され、 形式的にも実質的にも平等な個人と家族の記録へと近づきました。

🌏 日本以外ではどうなの?世界の身分登録制度

日本のように家族単位で戸籍を作成する国は極めて稀です。

かつては韓国や中国にも戸籍が存在しましたが、韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、 個人単位の「家族関係登録簿」に移行しました。

欧米諸国では出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書をイベントごとに発行する方式で、 家族を一冊の帳簿で管理する方式は一般的ではありません。

- 戸籍制度の起源は701年「大宝律令」にさかのぼる。

- 1872年の「壬申戸籍」で全国統一的に制度化。

- 戦後の改正で「戸主」制度は廃止され、夫婦単位の戸籍へ。

- 現在では、日本独自の制度として世界でも特異な存在。

🌍 戸籍制度は日本だけ?世界と比較して見える違い

日本の戸籍制度は、家族という単位で個人の身分関係を公的に記録する仕組みです。 一方で、世界を見渡すとこの方式は非常に珍しく、ほとんどの国は個人単位の記録方式を採用しています。

ここでは、近年戸籍制度を廃止した韓国と、もともと戸籍制度を持たない欧米諸国の仕組みを比較しながら、 日本の戸籍制度の特異性と、将来的に参考となりうるモデルを解説します。

🇰🇷 韓国で戸籍制度が廃止された理由は何ですか?

韓国はかつて日本統治時代に導入された日本式の戸籍制度を独自に運用しており、特に「戸主制度(호주제)」が家族関係の核にありました。 この制度では、家族内の筆頭者(戸主)は男性であることが原則とされ、家族は戸主を中心に構成されていました。

しかし、次第にこの制度が男女平等に反するという批判を受け、韓国の憲法裁判所は2005年に違憲判断を下しました。 その後、2008年に正式に戸籍制度は廃止され、代わって「家族関係登録簿(가족관계등록부)」という 個人単位の登録方式が導入されました。

- 男女平等に反する家父長制が制度的に固定化されていた

- 離婚・再婚家庭などの多様な家族形態に対応できないという限界

- 筆頭者による家族管理の固定化が、個人の権利を制限する

現在の韓国では、個人単位で「基本証明書」「婚姻関係証明書」「親子関係証明書」などを発行し、 目的に応じて柔軟に身分を証明する体制が整えられています。

🇺🇸 欧米諸国との違いとは?個人単位管理の仕組み

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの欧米諸国では、戸籍のような「家族単位の台帳」制度は存在しません。 各個人が出来事ごとに発行される証明書(出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書など)を通じて、身分関係を証明します。

特徴的なポイント:

- 親子・婚姻などの関係は個人ごとの証明書を突き合わせて確認する

- 筆頭者の概念がなく、全ての人が平等に管理対象となる

- 出生地・婚姻地など発行場所が制度の起点となる(日本のような「本籍地」は存在しない)

この方式は一見非効率にも見えますが、プライバシー保護という観点では極めて優れており、 他人の婚姻歴や家族構成がまとめて分かってしまう日本の戸籍とは対照的です。

ただし、相続などで「兄弟であること」や「法定相続人であること」を証明するには、複数の証明書を収集・照合する必要があるため、 日本の戸籍に比べて実務上はやや煩雑になる面もあると考えられます。

✅ 戸籍制度のメリットとデメリットをわかりやすく整理

戸籍制度は日本独自の制度であると同時に、行政手続き・法律上の権利確認において多大な役割を果たしています。 しかしその一方で、無戸籍問題や差別の助長、現代の家族形態とのミスマッチといった課題も内包しています。

ここでは、戸籍があることの便利さと、 制度がもたらす不都合を整理し、制度改革の議論を深めるための視点を提示します。

📄 戸籍があることで便利な手続き

戸籍は、身分関係の法的証明書として、多くの行政・民間手続きにおいて必須とされる存在です。 特に以下のような場面では、戸籍1通で複数の情報を網羅的に証明できる利便性があります。

| 手続きの種類 | 戸籍が果たす役割 |

|---|---|

| 相続手続き | 法定相続人の確定(出生から死亡までの戸籍を追う) |

| 婚姻・離婚届 | 婚姻歴・独身証明・重婚防止の確認 |

| 国籍証明 | 日本国籍の有無・取得・喪失の確認 |

| パスポート申請 | 親子関係や国籍要件の証明 |

また、家系図の作成やルーツ調査にも戸籍は非常に重要です。明治以降の戸籍を追うことで、自分の祖先を5世代以上さかのぼることも可能で、 日本文化の中では戸籍が「個人の歴史を記録する書類」としても機能しています。

⚠️ 戸籍制度がもたらす差別や不便さとは?

戸籍制度には利便性がある一方で、社会的差別や現代社会とのギャップを生む原因にもなってきました。 特に以下のような問題が長年指摘されています。

- 被差別部落の特定が可能だった過去の戸籍(※「壬申戸籍」は非公開とされるようになったが、差別被害の履歴は残る)

- 婚外子(非嫡出子)の表記による差別(法改正により表記は消えたが、過去の戸籍から推測可能なケースも)

- 戸籍を持たない「無戸籍者」への制度的圧迫(例:離婚後300日問題による出生届未提出)

- 改姓の強制と女性のキャリア喪失問題(夫婦同姓の義務が改姓による不利益を生んでいる)

さらに、戸籍制度は基本的に紙ベースでの管理が前提となっており、オンライン申請やデジタル行政との相性が悪い側面もあります。 一部の自治体では電子戸籍化が進んでいるものの、全国レベルでの統一的な整備には課題が残っています。

戸籍が前提の社会では、戸籍を失う=社会からの排除にもつながりかねません。 制度から漏れた人に厳しい構造こそが、戸籍制度の本質的な課題といえるでしょう。

🧭 戸籍がわからない場合の対処法は?自分の情報を確認する方法

「自分の戸籍がどこにあるかわからない」「本籍地を忘れてしまった」というケースは、意外と少なくありません。 特に引っ越しを繰り返していたり、両親が戸籍に関して明言していない場合は、自分の戸籍情報が不明確になることもあります。

このセクションでは、自分の戸籍を確認する方法、 必要な書類や手続きの流れについて詳しく解説します。

🔍 本籍地がわからないときに確認すべき3つの方法

- 運転免許証の裏面をチェック

運転免許証の裏面には「本籍地」が記載されている場合があります(都道府県による)。まずはお手元の免許証を確認しましょう。 - 住民票の「本籍記載欄付き」で発行を依頼

市区町村の窓口で「本籍地付き住民票」を取得すれば、本籍が判明します。オンライン請求時には本籍記載の有無を選べます。 - 法務局または市区町村役場に直接問い合わせる

本人確認書類を持参のうえ、自分の戸籍謄本を取得できる役所を探してくれるケースがあります。

📄 戸籍謄本を取得するには?必要書類と手続きの流れ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必要書類 | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |

| 取得可能者 | 本人、配偶者、直系親族(子・親など) |

| 取得方法 | 窓口・郵送・一部自治体ではマイナポータル経由でのオンライン請求も可 |

| 手数料 | 1通あたり 450円(多くの自治体共通) |

本籍地が遠方にある場合は、郵送による請求が便利です。戸籍請求用の様式は市区町村の公式サイトからダウンロードできます。 封筒には返信用封筒(切手貼付)を同封する必要がある点に注意しましょう。

🛑 どうしても戸籍が見つからない場合は?

上記の手順を踏んでも戸籍が取得できない場合、次のような事態が考えられます。

- 本人の出生届が未提出で「無戸籍」となっている

- 養子縁組や離婚、再婚などで戸籍が移動している

- 改姓・改名などにより記録と一致しないケース

このようなケースでは、法務局の人権擁護課や、家庭裁判所での就籍申立てなど、 専門機関による支援を受けることができます。

また、法テラス(日本司法支援センター)では、無料で法律相談も可能です。

- 戸籍の所在が不明な場合は、住民票や運転免許証から手がかりを探す

- 戸籍謄本は本人確認書類を持参すれば取得可能(本籍地の役所)

- 郵送やマイナポータルによる請求も可能な自治体が増加中

- どうしても見つからない場合は、無戸籍である可能性も含めて法的支援を活用

⚠️ 無戸籍 何が問題?戸籍がない人のリアルな困難とは

日本では国民の身分関係を公的に記録する戸籍が当然のように存在していますが、実は戸籍を持たない「無戸籍者」が全国に1万人以上存在すると推計されています(※出典:法務省、2023年時点の支援現場報告)。

無戸籍とは「出生届が提出されておらず、戸籍に記載されていない状態」を指します。これは一時的なミスではなく、 法的な「存在不明者」扱いとなる深刻な問題です。

ここでは、無戸籍の人が実際に直面している生活上の困難と、主な原因である「離婚後300日問題」について、やさしく整理していきます。

📌 戸籍がないとどうなる?生活への影響一覧

無戸籍の人は、社会的に存在していないと見なされるため、あらゆる公的サービスや手続きに支障をきたします。以下に主な影響をまとめました。

| 影響を受ける場面 | 起こる問題 |

|---|---|

| 学校への入学 | 就学通知が届かず、義務教育の機会を逃す |

| 医療保険の加入 | 健康保険証が取得できず、治療費が全額負担に |

| アルバイト・就職 | マイナンバーや本人確認書類が無いため不採用に |

| 銀行口座の開設 | 本人確認ができず、開設を断られる |

| 結婚・出生届 | 無戸籍のため戸籍謄本が発行されず、婚姻届も出せない |

このように、戸籍が無いことは「公的な存在証明ができない」ことを意味し、人としての基本的な社会参加が著しく制限されるのです。

🧾 無戸籍の原因で多い「離婚後300日問題」とは

無戸籍の最大の要因とされるのが民法第772条に基づく「嫡出推定」ルール、いわゆる「離婚後300日問題」です。

民法772条では、離婚した女性が300日以内に出産した場合、その子は元夫の子とみなされると規定されています。 しかし、実際にはDVなどで元夫から逃れて再婚・妊娠したケースも多く、 「出生届を出すと元夫の子になる」という恐怖から出生届が出されず、子どもが無戸籍になるのです。

代表的な事例:

- 母親が離婚後に別のパートナーとの間に子を出産

- 出生届を提出すると自動的に「前夫の子」とされる

- 前夫に知らせたくない(DV・離婚トラブル等)ため届出できず

- そのまま無戸籍のまま成長してしまう

2022年に民法改正が成立し、2024年4月からは「離婚後300日以内でも、再婚済みであれば新しい夫の子と推定する」という内容に変更されました。

✅ ポイント:

この法改正により、新規の無戸籍児の発生は大幅に減少すると期待されています。 ただし、既に無戸籍状態にある人への救済には別途「就籍手続き」などが必要です。

👫 選択的夫婦別姓と戸籍制度の関係をやさしく解説

「選択的夫婦別姓」とは、結婚しても同じ姓にするか別々の姓にするかを選べる制度です。 日本では民法により夫婦は同じ姓を名乗る義務がありますが、世界的にはかなり珍しいルールです。

このルールが実現できない背景には、日本独自の戸籍制度が深く関係しています。 ここでは、戸籍制度と夫婦同姓の制度的つながりを、中立的かつ丁寧に解説していきます。

📘 日本の戸籍制度と夫婦同姓の仕組みとは?

日本の戸籍は「家族単位」で編成されており、婚姻すると新たな戸籍が作られます。 その際、夫婦は同じ姓で1つの戸籍に入ることが前提とされています(民法第750条)。

具体的な仕組み:

- 婚姻届には、どちらかの姓を選ぶ欄がある(多くは夫の姓)

- 選ばれた姓に基づいて新しい戸籍が作成される

- 選ばれなかった方は、旧姓を使うには通称や手続きが必要

このように、「1戸籍=1姓」という構造があるため、別姓のままでは戸籍に同時に記載できないのが現在の制度上の制限です。

🌍 世界では?夫婦別姓は当たり前の国も多い

国際的に見ると、夫婦同姓を法律で義務づけている国はほとんどありません。 たとえば以下の国々では、婚姻後も夫婦が別の姓を名乗ることは法律上自由です。

- 🇫🇷 フランス:姓の変更義務なし(原則として各人の出生姓を使用)

- 🇺🇸 アメリカ:選択制(夫婦で話し合い、同姓でも別姓でも自由)

- 🇩🇪 ドイツ:通称姓制度あり、法的には別姓で可

- 🇸🇪 スウェーデン:結婚による姓の自動変更なし

日本はOECD加盟国の中で、事実上「夫婦同姓が義務」とされている唯一の国です(2024年現在)。

🔧 戸籍制度とどう両立させる?制度改革の議論

選択的夫婦別姓を導入するには、民法の改正に加えて、戸籍法の運用も見直す必要があります。 つまり、1つの戸籍に異なる姓の夫婦が共に記載される新しい仕組みの設計が求められるということです。

想定される調整案:

- 戸籍の「同一姓」原則を緩和し、別姓でも同じ戸籍に記載可能に

- 「夫婦間の関係」を明示する欄の整備

- 戸籍表記と実務での名前使用(通称)の区別

政府はこれまで「家族の一体感が損なわれる」などの懸念から慎重姿勢をとってきましたが、 若年層を中心に導入を支持する声が多数派となってきており、国会でも継続的な議論が行われています。

💡 参考: 最高裁は2021年に「現行の夫婦同姓規定は合憲」と判断したが、「立法府による判断の余地はある」としており、今後の法改正が注目されています。

📉 戸籍制度 廃止の可能性は?議論される背景と課題

日本における戸籍制度の見直しや廃止については、近年、法改正や社会的議論の高まりとともに注目を集めています。特に無戸籍問題、夫婦別姓、差別的運用の歴史などが再浮上するなか、制度そのものを見直すべきだという声も増えつつあります。

ここでは「戸籍制度を廃止する可能性があるのか?」という問いに対し、現実的な議論の流れと 技術的・社会的課題を整理し、制度改革の行方を展望します。

🧠 廃止論の背景にある主な問題点とは?

戸籍制度に対する批判や見直し論の背景には、以下のような社会的・法的課題があります。

- 無戸籍児の存在(離婚後300日問題など制度による排除)

- 被差別部落・婚外子差別の歴史的背景が根強く残る

- 選択的夫婦別姓の障壁(同一姓でなければ同じ戸籍に入れない)

- 「本籍」や「筆頭者」など時代に合わない概念の存続

- マイナンバーとの二重管理の非効率性

特に個人情報保護の観点では、戸籍が持つ情報量が多すぎるとの指摘もあり、個人単位の制度へ移行すべきという意見が専門家からも出ています。

🛠 もし廃止するとしたら、どう置き換える?

戸籍制度を廃止する場合、代替となる「個人単位の身分管理制度」を構築する必要があります。 この点でよく参照されるのが、韓国の「家族関係登録簿制度」です。

| 韓国(現行) | 日本(戸籍制度) |

|---|---|

| 個人ごとに証明書を発行(出生・婚姻・親子関係) | 1つの戸籍に家族全員の関係を記録 |

| 個人識別番号で管理 | 本籍・筆頭者による家族単位管理 |

| 2008年に戸籍制度を完全廃止 | 2025年現在も運用継続 |

日本でも、マイナンバー制度が基盤として整ってきていることから、将来的に戸籍の役割を吸収できる可能性はありますが、 現時点では「家族単位での記録と法的関係を可視化する制度」の代替が困難とされ、具体的な議論は進んでいません。

🗳 現状での政治的・法制度的な動きは?

2025年4月時点で、日本政府(石破政権)による戸籍制度そのものの廃止を検討しているという公式情報は確認されていません。 しかし、戸籍制度の一部改正(デジタル化や様式見直し)については、複数の政党が提言を行っており、 次のような法案・議論が継続中です。

- 選択的夫婦別姓の導入と連動した戸籍法見直し

- 「筆頭者」概念の廃止

- 本籍地の自由化・オンライン戸籍取得の拡充

なお、立憲民主党・共産党・れいわ新選組などは、戸籍制度の構造的問題を強調し、 廃止または抜本的見直しを主張する立場をとる一方、自民党・日本保守党などは「家族観を守る制度」として維持を支持する傾向にあります。

📌 戸籍制度 廃止の可能性まとめ:現実的な道筋とは?

戸籍制度の廃止は、単なる技術的課題ではなく、法制度・文化・家族観を大きく揺るがす問題です。 将来的に完全な個人単位制度への移行がありうるとしても、現時点では以下のような段階的な改革が現実的です。

- 戸籍のデジタル化・オンライン化の加速

- 差別的要素の完全排除(筆頭者・身分記載など)

- 個人ベースでの証明書発行体系の整備

- マイナンバー制度との統合的運用

🔍 結論:

戸籍制度の「廃止」はすぐには現実的ではありませんが、将来的な個人管理型社会に向けた過渡的制度としての変革は十分に想定されます。 議論の進展とともに、制度を「守るか壊すか」ではなく「どうアップデートするか」という視点が重要になると考えられます。

💡 戸籍制度がなくなると相続・結婚・国籍はどう変わる?

戸籍制度は、単なる身分の証明にとどまらず、相続・婚姻・国籍といった生活の根幹に関わる制度です。では、もし戸籍制度が将来的に廃止されたとしたら、私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか?

このセクションでは、まず「相続」に焦点を当てて、現行制度と将来的な変化をわかりやすく解説します。

📜 戸籍がなくなると相続はどうなる?相続人の確認方法の変化

相続の際、まず最初に行うのが「法定相続人の確定」です。現在の日本ではこれを戸籍を通じて証明します。 しかし、将来的に戸籍制度が廃止され、個人単位の登録制度へ移行すると、この確認方法にも大きな変化が生じると考えられます。

以下では、現在の戸籍制度における相続手続きの流れと、戸籍が廃止された場合に想定される代替手続きを比較しながら整理します。

✅ 戸籍があった場合の相続手続きの流れ

戸籍制度がある現在、相続時には被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続人を特定します。この方法は一見煩雑ですが、戸籍1通で家族関係を時系列に証明できるため、制度としては合理的とも言えます。

| 手続き項目 | 使用する戸籍の例 |

|---|---|

| 出生からのつながりの確認 | 被相続人の出生地から取得した戸籍 |

| 配偶者・子の有無の確認 | 婚姻・出生記載のある戸籍 |

| 死亡の事実確認 | 死亡記載のある戸籍除籍謄本 |

戸籍を通じてこのような情報を一括で把握できるのは、日本独自の制度ならではの強みとも言えます。

📄 戸籍がなくなった場合に必要な書類とは

将来的に戸籍制度が廃止され、個人単位の登録制度に移行した場合、家族関係や相続関係を証明するために複数の書類を組み合わせて確認する方式が必要になります。

想定される代替証明書類(例):

- 出生証明書(出生時に発行)

- 婚姻関係証明書(配偶者・離婚歴の証明)

- 親子関係証明書(子・養子などの確認)

- 死亡証明書(死亡の事実の証明)

これらの書類を組み合わせて法定相続人を判断する必要があり、実務上は今よりも手間が増える可能性が高いと考えられます。

また、韓国のように「家族関係登録簿」を活用した仕組みが導入されれば、電子化された証明システムによって手続きを効率化することも可能です。 しかし現時点で日本ではそうした制度整備は進行中に過ぎず、具体的な導入時期は未定です。

💍 結婚・離婚はどう変わる?手続きと姓の扱いに注目

戸籍制度がある現在、日本では婚姻=戸籍の新設または編入という形式が取られています。

しかし、戸籍が廃止されれば、婚姻や離婚の記録・姓の扱いも大きく変わってくると考えられます。

ここでは「結婚・離婚制度の変化」にフォーカスし、特に夫婦の姓・婚姻証明方法に関する論点を整理しながら、将来の変化を見通していきます。

👨👩👧👦 夫婦同姓の義務はどうなる?選択的夫婦別姓との関係

現行民法第750条では、夫婦は必ず同じ姓を名乗ると定められています。これは戸籍制度上「1戸籍=1姓」が前提だからです。

現在の仕組み(戸籍制度がある場合):

- 婚姻届を出すとどちらかの姓を選び、同じ姓で戸籍を編成

- 姓を変えない方が新しい戸籍の筆頭者となる

- 改姓した側は通称使用・銀行や免許証の変更が必要

しかし、戸籍制度が廃止された場合は家族単位の台帳管理が不要になるため、夫婦が別々の姓を名乗る法的障壁もなくなる可能性が高くなります。

🔍 注目点:

戸籍制度の廃止と選択的夫婦別姓制度の導入は、法改正を伴う独立の問題ではありますが、 制度的に連動しているため、別姓容認の動きが強まれば、戸籍見直し議論も進展する可能性があります。

📄 婚姻の証明方法はどう変わる?韓国の例に学ぶ

日本のように婚姻記録を戸籍に直接記載する制度は世界的に珍しく、戸籍が廃止された場合のモデルケースとしてよく引き合いに出されるのが韓国です。

韓国の制度変化:

- 2008年に戸籍制度を廃止

- 現在は「家族関係登録簿制度」を導入

- 婚姻、離婚、出生、死亡などを個別に記録・証明書で発行

韓国では、婚姻届が受理されると「婚姻関係証明書」が発行され、金融機関・行政手続き・保険などで婚姻の法的証明として使用されています。

| 項目 | 日本(現在) | 韓国(現在) |

|---|---|---|

| 婚姻記録 | 戸籍に直接記載 | 婚姻関係証明書として別発行 |

| 姓の扱い | 同姓義務 | 姓は原則維持(同姓も可) |

| 証明書の使い方 | 戸籍謄本を取得・提出 | 必要に応じて該当証明書を発行 |

このように、戸籍が廃止されると婚姻の事実や家族関係を証明する方法が多様化・分散化する傾向があります。 日本でも、戸籍制度の見直しとともに個別証明書ベースの仕組みへ段階的に移行する議論が今後進む可能性があります。

🌍 戸籍がなくなると国籍の証明はどう変わる?

日本では、国籍を証明するための根拠資料として戸籍謄本が使われてきました。出生や帰化などの情報も戸籍に記載されるため、 日本人であることの公式な証明書として機能してきたのです。

では、もし戸籍制度が廃止された場合、国籍はどのように証明すればよいのでしょうか?この章ではその変化と代替手段の可能性を探ります。

📘 現在の戸籍と国籍の関係

戸籍は日本国籍を有する者についてのみ編成されるものであり、その中に次のような国籍に関する事項が記載されています。

- 出生時に日本国籍を取得したこと(父母の国籍など)

- 外国籍から帰化によって日本国籍を取得したこと

- 国籍を喪失した場合の記録

この情報により、例えばパスポート取得や学校入学・就職・国際結婚の際に、 戸籍謄本を提出することで「日本国籍を有すること」を証明してきました。

✅ 現状では:

「戸籍=国籍証明の根拠」として極めて中心的な役割を担っているのが日本の特徴です。

🆔 マイナンバー制度や住民票での代替は可能?

戸籍制度が廃止された場合、国籍の証明は他の行政文書やデジタルID制度に代替される必要があります。最も注目されるのが次の2つです。

| 代替手段 | 国籍証明との関係 | 課題 |

|---|---|---|

| 住民票(住民基本台帳) | 「日本国籍」欄があるため一部証明可 | 出生・帰化の履歴が含まれず不完全 |

| マイナンバーカード | 行政情報と紐付くが、国籍情報は表示されない | 単体では国籍証明書として機能しない |

これらの情報から考えると、戸籍制度廃止後に国籍を証明するには、新たな「国籍証明書制度」が必要になると推測できます。 具体的には出生証明や帰化証明といった事由ごとの証明書を発行・保管・組み合わせる形式が想定されます。

💡 結論:

現時点では戸籍が最も信頼できる国籍証明手段であり、マイナンバーや住民票だけでは代替不十分です。 戸籍制度廃止を前提とするなら、国籍確認のための新たな「法的基盤と証明体系」を整備する必要があると考えられます。

🏛️ 戸籍がなくなるとどうなる?行政サービスの変化

戸籍制度は、私たちが日常的に受ける行政サービス――たとえば婚姻・相続・国籍・本人確認に密接に関わってきました。この戸籍が将来的に廃止された場合、行政の現場ではどのような影響があるのでしょうか?

ここでは、住民票・マイナンバーとの役割分担を確認したうえで、 戸籍に頼らないデジタル行政の将来像について考察します。

🧾 住民票・マイナンバーとの役割分担

戸籍制度が廃止された場合、その機能の一部を住民基本台帳(住民票)やマイナンバー制度が担う形が想定されます。 しかし、これらは本来の目的や管理単位が異なるため、完全な代替とは言えません。

| 項目 | 戸籍 | 住民票 | マイナンバー |

|---|---|---|---|

| 管理単位 | 家族単位 | 個人単位(住所) | 個人番号 |

| 法的効力 | 身分・親子関係・国籍など | 現住所・世帯構成 | 行政情報の連携 |

| 主な用途 | 相続・婚姻・国籍証明 | 住所変更、転出入手続き | 給付・納税・年金連携 |

このように、住民票やマイナンバーでは「親子関係」や「国籍取得」の経緯までは記録されていないため、 戸籍廃止後はそれらを補完する新たな証明制度の構築が不可欠となります。

🖥️ 戸籍に頼らないデジタル行政の可能性

戸籍制度の代替として注目されるのがデジタルIDとブロックチェーン技術を活用した個人認証システムです。 国際的にも、エストニアやインドでは、国民の身分情報をすべてデジタルIDに紐づける試みが進んでいます。

- エストニア:電子ID「e-Residency」で納税・選挙・結婚手続きもオンライン

- インド:全国民に発行される12桁のAadhaar番号に生体認証を連携

- 韓国:家族関係登録簿制度+デジタル証明書発行

日本でも、マイナンバー制度をベースとした身分証明・戸籍証明の電子化が段階的に進んでいます。 たとえば「マイナポータル」では、戸籍証明書や住民票のコンビニ取得が可能になっています。

✅ 今後の方向性:

戸籍の全機能をデジタルで再構築するには、プライバシー保護・セキュリティ・法整備の強化が不可欠です。 しかし、紙からデジタルへ、「家族単位」から「個人単位」へという流れは、確実に進んでいるといえるでしょう。

⚠️ 戸籍がなくなると困る人とは?支援が必要な人々

「戸籍がなくなることで便利になる」と感じる人がいる一方で、すでに戸籍がないことで困っている人たちも存在します。

特に無戸籍状態の子どもや、本人確認が求められる就職・結婚を控えた若者にとっては深刻な障壁です。

このセクションでは、戸籍制度が存在しない、あるいはアクセスできないことで不利益を受けやすい層と、どのような支援が必要なのかを整理します。

🎒 無戸籍者の子どもと教育機会

無戸籍のまま生まれた子どもは、義務教育の入り口である就学通知が届かないという問題に直面します。

通知が来ない=学校に通えないというわけではありませんが、保護者が自主的に働きかける必要があるため、教育の機会均等が実質的に損なわれているケースもあります。

具体的に起きている問題:

- 市区町村が就学対象者を把握できない

- 健康診断や就学前相談を受けられない

- 公的補助(就学援助・給食費補助)を申請できない

✅ 支援の方向性:

2022年には、文部科学省が「戸籍の有無に関係なく教育の機会は保障されるべき」との通達を出しましたが、自治体レベルでの柔軟な対応と周知が不可欠です。

💼 就職や婚姻に必要な「本人証明」の壁

無戸籍の人が成年に達すると、社会的な活動に本人証明が求められる場面で大きな壁に直面します。

| 必要な場面 | 戸籍がないことでの影響 |

|---|---|

| 就職活動 | 履歴書に必要な身分証が出せず、採用対象外になることも |

| 婚姻届の提出 | 戸籍謄本がないため法的に婚姻できない |

| 運転免許・パスポート取得 | 身元確認書類がなく、交付手続きが停止する |

戸籍がなければ、マイナンバーも発行されないため、行政手続き全般が行き詰まってしまうのが実態です。 こうした無戸籍者は「存在しない人」として扱われることになり、社会参加そのものを否定される構造的リスクを抱えています。

🛠 今後の課題:

無戸籍者に対しては、家庭裁判所での就籍申し立てや人権擁護機関・NPOによる支援が行われていますが、 もっと自治体からの積極的な情報提供とアウトリーチが求められます。

🔍 戸籍制度がなくなると起きる変化を総まとめ!今後の日本に何が必要か

本記事では「戸籍制度がなくなるとどうなるのか?」という問いに対し、相続・結婚・国籍・行政手続き・無戸籍者への影響といった多角的な視点から掘り下げてきました。

戸籍制度は日本特有の家族単位の身分登録システムであり、現行の社会制度や法律と深く結びついている基盤的な制度です。しかし少子化・多様な家族形態・デジタル社会の進展により、「見直し」や「再設計」の必要性が強く叫ばれるようになってきました。

✅ 戸籍制度がなくなると想定される主な変化

- 相続手続きにおいて、家族関係を複数書類で証明する必要が出てくる

- 結婚や離婚時に、戸籍謄本の提出が不要となる代わりに婚姻証明書などの制度が必要になる

- 国籍の証明に関して、新たな国籍登録証明制度の設計が求められる

- 行政サービスでは、住民票やマイナンバーと役割を分担しながら情報連携が不可欠に

- 戸籍にアクセスできない人への支援体制(無戸籍者・社会的弱者)がより重要に

🧭 今後の日本に求められる対応とは?

戸籍制度の「廃止」や「再編」に備えるうえで、以下のような段階的かつ丁寧な対応が必要です。

- 戸籍に代わる法的証明体系の整備(例:出生証明・親子関係証明・婚姻登録簿)

- マイナンバー制度との統合的運用と法改正

- 国民に対する制度変更の周知と移行サポート

- 無戸籍者への特別支援制度の常設化

- 国際比較を参考にした柔軟な制度設計(韓国・フランス・エストニアなど)

📝 まとめ:

戸籍制度の「廃止」=「混乱」ではなく、社会構造や価値観の変化に合わせた“制度のアップデート”と捉えるべきです。

そのためには、既存制度に依存しているすべての分野で具体的な移行戦略を描き、誰一人取り残さない支援体制を作ることが、 これからの日本社会にとって不可欠と言えるでしょう。

コメント