電気工事や点検の現場でよく耳にする「絶縁抵抗値」。

この数値が「基準値」を下回るとどうなるのか、初心者の方はイメージしにくいかもしれません。

しかし、絶縁抵抗値の低下は感電や漏電火災のリスクを高め、安心して電気を使えなくなる深刻なサインです。

特に湿気や経年劣化など、身近な要因で突然基準値未満になることもあり、放置すれば大きなトラブルにつながります。

「なぜ下がったのか?」

「どう対応すべきか?」

と不安を抱える方も多いはず。

この記事では、初心者でもわかりやすく絶縁抵抗値と基準値の関係を解説し、基準値未満だったときに取るべき原因の切り分け方と対処の流れを詳しく紹介します。

これを読めば、もしものトラブルに直面しても落ち着いて対応できる自信がつきます。

記事のポイント

- 絶縁抵抗値と基準値の関係

- 基準値未満の危険を理解

- 低下の主な原因を整理

- 現場での切り分け手順

- 再測定と記録の重要性

- 絶縁抵抗値の基本を初心者向けにわかりやすく解説

- 絶縁抵抗値が基準値未満だったときの原因と対処の流れ

絶縁抵抗値の基本を初心者向けにわかりやすく解説

電気工事の現場で欠かせないチェックのひとつが「絶縁抵抗値」です。

この数値は、回路や機器がどれだけ電気を漏らしにくいかを表す重要な指標で、感電や火災を防ぐために必ず確認されます。初心者の方にとっては専門用語が多く難しく感じるかもしれませんが、基礎から順に理解すれば決して難しくありません。

ここでは絶縁抵抗値の意味や仕組み、電圧ごとの基準をやさしく解説します。

- 絶縁抵抗値=“漏れにくさ”の強さ

- 単位はMΩ(メガオーム)で、数値が高いほど良好

- 測定はメガーで高電圧を印加して確認

法令・規程の最低ライン(しきい値)を満たすことが前提。実務では余裕値(高めのMΩ)を目指すと安心。

電子機器の一部はメガー非対応。回路から切り離す等の配慮が必要です。

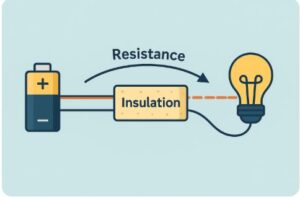

絶縁抵抗値とは?初心者でも理解できる基本の考え方

🔎 一言でいうと

絶縁抵抗値は、回路や機器が電気を外へ漏らさない力をMΩで表したもの。数値が大きいほど漏れ電流が小さく、安全性が高いと理解してください。

📝 用語ミニ辞典

- 絶縁:電気が通らないように隔てること

- 漏れ電流:本来流れない所へ流れてしまう電流

- MΩ:メガオーム。100万Ω

- メガー:絶縁抵抗計(測定器)

🧭 直感イメージ(文字図解)

[電源]──( 絶縁体 )──[金属筐体・大地]

│ ↑

│ ここが“壁”の厚み(=絶縁抵抗値)

└→壁が厚い(MΩが大)=漏れにくい=安全

📐 基本式(イメージ理解)

漏れ電流 Ileak ≈ Vtest / R(A)

例:Vtest=500V、R=1MΩ → Ileak ≈ 0.5mA

※実測では表面汚れ・湿度・温度等で変動します。ここでは“Rが大きいほど安全”という直感だけ掴めばOK。

🎯 ポイント

- 測定電圧は用途により選定(例:250/500/1000Vのレンジ)

- R(MΩ)が大きい=漏れ電流が小さい=安全性が高い

- 基準値は“最低ライン”。余裕を見て高めを狙うと安心

🤔 よくある誤解と正しい理解

「基準値さえ超えれば、数値は低くても大丈夫」

基準値は最低ライン。余裕が小さいほどトラブル耐性が低いため、健全系は高いMΩが望ましい。

「メガーを繋げば何でも測ってよい」

電子機器はメガー非対応が多い。切り離して配線のみで測る等の配慮が必要。

🛠️ 測定の基本フロー(超要約)

- 対象回路を安全に停電/表示・施錠

- 電子機器を回路から切り離し、配線だけの状態を作る

- 適切な試験電圧レンジ(例:250/500/1000V)を選ぶ

- L–E、N–E(必要に応じて相間)を測定し記録

- 基準値との比較/結果の保存。必要に応じて再測定

※各数値の厳密な“基準値”は本記事の後半(原因と対処)で具体的に扱います。

本見出しでは初学者の理解を優先して概念整理を行いました。現時点で信頼できる一次情報の原文(法令・規格の条文)を本文中に直接提示していません。実務判断では、最新の法令・規格・内線規程・メーカー資料を必ず確認してください。

絶縁抵抗値はなぜ必要なのか?安全と事故防止の理由

電気設備で「絶縁抵抗値」を測定するのは、単なる形式的な作業ではありません。実は、この数値が十分に確保されていないと感電・漏電・火災などの重大事故が起こるリスクが高まります。ここでは、その必要性を初心者でも直感的に理解できるよう整理します。

⚡ 感電事故の防止

絶縁が弱いと、人が触れた際に漏れ電流が身体を通過する恐れがあります。感電は軽傷で済む場合もありますが、心停止に至るケースもあり、最も危険なリスクの一つです。

🔥 火災の予防

漏れ電流が発生すると、配線や絶縁体が異常発熱し、最悪の場合は発火につながります。古い配線や湿気の多い環境での事故例が実際に報告されています。

🔧 設備の安定運用

絶縁不良は、ブレーカーの誤作動や機器の故障を引き起こします。基準値を確保することは長期的に設備を守る保守活動でもあります。

🤔 よくある誤解と正しい理解

「基準値を少し下回るくらいなら大丈夫」

基準値未満は法律的にも不合格。小さな低下が大事故の引き金になるため軽視は禁物です。

🔑 注意点のまとめ

- 絶縁抵抗値は「安全の壁」を数値化したもの

- 基準値を下回れば感電・火災リスクが一気に増す

- 定期測定で変化を記録し、劣化を早めに発見することが重要

絶縁抵抗の許容値はいくつですか?一般的な目安を整理

絶縁抵抗の「許容値」=最低限クリアすべきラインは、法令(電気設備技術基準 第58条)や内線規程で明確に定められています。初心者はまずこの数値を基準として覚えることが大切です。ただし、あくまで「最低基準」であり、実務ではより高い数値が望ましいことも理解しておきましょう。

🔎 実務で意識される「本当の許容値」

- 基準値はあくまで最低合格ライン。現場では「基準値+安全余裕」が求められる。

- 新設設備なら5MΩ以上が望ましいとされる仕様書もある。

- モーターや高圧機器では1MΩを下回ったら要点検とするのが一般的。

- インターホンなど弱電機器は回路の性質上、数値が低めに出るためメーカー基準を確認必須。

🤔 「許容値」に関する誤解と正しい理解

「基準値ギリギリでも合格だから問題ない」

ギリギリ合格は将来的に不安定。余裕が少ないと湿度や汚れで一気に基準値割れする危険があります。

🔑 注意点のまとめ

- 許容値=最低基準。ギリギリは危険。

- 実務では「数MΩ以上」を安全目安にするケースが多い。

- 特殊機器はメーカー基準を優先。一律の数字に当てはめない。

※現時点で「インターホン専用の絶縁抵抗許容値」を一次情報として明示できる資料は確認できていません。多くのメーカーでは専用端子や低電圧計測法を推奨しており、一般的なメガー測定を行わないケースが多いと考えられます。

絶縁抵抗の安全基準は?法律・規格で決まっている数値

絶縁抵抗の「安全基準」は、まず法令(電気設備技術基準)で最低ラインが定められ、実務の運用においては内線規程や仕様書・メーカー基準でより高い目安が示されます。ここでは、初心者が迷いやすい「法律での最低値」と「実務で推奨される値」の違いを整理します。

- 法令は最低合格ライン(しきい値)のみを規定

- 現場は余裕を持ったMΩを確保して安定運用

- 弱電・電子機器はメーカー基準を必ず確認

配線・盤・機器で適用範囲が異なります。測定はL–E・N–E(必要に応じて相間)で判定し、機器は切り離しのうえ配線のみで測るのが原則です。

電気設備技術基準で定められた最低値

電気設備技術基準(省令)では、低圧電路の対地電圧区分ごとに絶縁抵抗の最低値が規定されています。初心者はまず下表の「最低ライン」を覚えるのが近道です。

ここでは初学者向けに数値の概要を整理しています。施工・検査の最終判断は、最新の「電気設備技術基準」本文および告示・解釈に必ず照らし合わせてください。

🧩 実務ワンポイント

- 測定はL–E/N–Eを基本(必要に応じて相間)。

- 電子機器・SPD等は切り離し、配線単体で判定する。

- 季節・湿度で値は変動。再測定と記録管理が事故予防につながります。

内線規程で推奨される新設時の絶縁抵抗値

内線規程は法令の最低値を上回る「望ましい値」を示し、より安全側の運用を推奨します。版や条項により表現が異なるため、ここでは初心者が押さえるべき代表的な考え方をまとめます。

🎯 推奨の考え方(代表例)

- 新設配線は1 MΩ以上を目安に(最低値クリア+余裕)。

- 盤・幹線・400Vクラス等は数MΩ以上を確保すると安定。

- 公共工事等の仕様では、機器未接続で5 MΩ以上、機器接続状態で1 MΩ以上とする例が見られます(仕様書による・要確認)。

※具体値は案件仕様・版・用途で変わるため、原典の該当条項・現場仕様書を必ず参照してください。

🛠️ 実装時のコツ

- 乾燥・清掃後に測る(湿気・埃で低下しやすい)。

- ラック内・ダクト内は曲げ擦れ・被覆傷に注意。

- 弱電系(インターホン等)はメーカー測定法を遵守。

📌 まとめ(初心者向け指針)

- 法令の最低値を確実に満たす。

- 新設は1 MΩ以上、可能なら数MΩ以上を狙う。

- 仕様書・メーカー値があればそれを優先する。

- 値が揺れる場合は環境要因(湿度・汚れ)を除去して再測定。

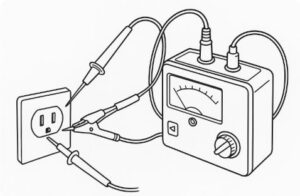

絶縁抵抗測定の仕組みと使う道具(メガーの基本操作)

絶縁抵抗を測るための代表的な道具が絶縁抵抗計(メガー)です。メガーは回路に直流の高電圧(250V/500V/1000Vなど)を印加し、そのときに流れる漏れ電流を測定して抵抗値(MΩ)に換算します。数値が大きいほど電気を通しにくく、安全性が高いことを意味します。

ここでは測定の仕組みと基本操作を初心者向けに解説します。

📐 測定の仕組み

メガーは「高電圧をかけ、どれだけ電気が漏れるか」を確認する道具です。内部の回路で直流を発生させ、被測定物(配線や機器)に印加し、流れた微弱電流をオームの法則で抵抗に換算して表示します。

🛠️ 基本操作の流れ

- 対象回路を停電・安全処理する

- 電子機器(SPD・インバータ等)は切り離す

- メガーのレンジを選択(250V/500V/1000V)

- 測定端子をL–E、N–Eへ接続

- 測定ボタンを押す(アナログはハンドルを回す)

- 表示されたMΩを記録する

※デジタル式メガーでは「ホールド機能」や「自動放電機能」があり、初心者でも扱いやすい設計になっています。

LとNとは?測定記録表でよく出る用語を初心者向けに解説

絶縁抵抗検査記録表では、L(Line)とN(Neutral)という用語がよく出てきます。これは電気回路の基本的な構成を表す記号です。

🔌 L(ライン・相線)

電圧を供給する線。100Vなら「片側」、200V三相なら「R/S/T相」などがLにあたります。

⚙️ N(ニュートラル・中性線)

配電系統で接地された線。100/200V系統では電位が大地と近いため、安全性の観点からも重要な基準線です。

🛡️ E(アース・接地線)

地面につながる線。測定時はL–E、N–E間の絶縁抵抗を確認することで、安全性を評価します。

つまり、記録表に「L–E」「N–E」とあれば、ラインとアース間・中性線とアース間の絶縁抵抗を測った結果を示しています。

絶縁抵抗検査記録の見方:基準値・測定値・判定の意味

測定が終わると「基準値」「測定値」「判定」の3つが記録表に残ります。初心者が迷いやすい部分を整理すると以下の通りです。

📋 記録表に出てくる用語

- 基準値:法律や規程で定められた最低限クリアすべき値(例:100V回路で0.1MΩ以上)

- 測定値:実際にメガーで測った数値(MΩ単位)

- 判定:基準値と照らし合わせて「○ 合格」「× 不合格」を判断

🔎 読み方の例

例:

基準値=0.1MΩ以上

測定値=2.5MΩ

判定=合格(余裕あり)

この場合、基準を大きく超えているため非常に健全な状態といえます。

基準値を少しでも下回った場合は「不合格」。ただし測定条件(湿気・残留電荷・電子機器接続)で誤差が出ることもあります。必ず再測定・切り分け確認を行うのが鉄則です。

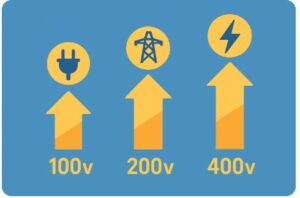

電圧別の絶縁抵抗測定 基準値まとめ

絶縁抵抗の基準値は使用電圧ごとに異なり、100V・200V・400Vなどの低圧回路と高圧設備では求められる水準が大きく変わります。ここでは、電圧別の一般的な基準値と実務で意識すべきポイントを整理しました。

絶縁抵抗測定 基準値 100Vの目安

家庭用の100V回路では、最低基準=0.1MΩ以上(電気設備技術基準)と定められています。ただし、これはあくまで「ギリギリ合格ライン」です。実務では1MΩ以上が確保されているのが健全な状態とされます。

💡 ポイント

- 湿気・埃があると0.5MΩ程度まで低下することがある

- 新築や改修直後は数MΩ以上を目安にするのが望ましい

- コンセント回路は負荷機器を外して測定することが基本

絶縁抵抗値 200V 基準と注意点

200V回路では、基準値=0.2MΩ以上が最低条件です。エアコンやIH、モーター駆動など負荷が大きい回路に使われるため、基準を満たすだけでなく1MΩ以上を維持することが推奨されます。

⚠️ 注意点

- 湿度が高い日は一時的に低下しやすい

- モーター巻線の劣化が進むと基準割れの原因になる

- 誤判定を避けるため、機器は外して配線単体で測る

絶縁抵抗測定の基準は400Vでいくつか?実務上の扱い

400Vクラスの低圧回路は基準値=0.4MΩ以上とされています。工場やビルの動力設備で用いられるケースが多く、湿気・埃の影響を強く受けます。そのため、実務では数MΩ以上を目指すことが一般的です。

🔎 実務での扱い

- 配線ルートが長くなるほど絶縁抵抗は下がりやすい

- 盤・幹線では施工直後に10MΩ以上あるのが望ましい

- 基準ギリギリは「要注意」のサイン。劣化予兆を疑うべき

高圧絶縁抵抗値基準の考え方

高圧(600V超~7000V程度)では、低圧のように明確なMΩ基準が法令に示されていません。一般的には耐圧試験による絶縁性能確認や、JIS・メーカーの基準を用いるのが基本です。

📝 実務目安

- 「10MΩ以上」を合格ラインとする仕様が多い

- 受電設備の盤・変圧器では20MΩ以上を望ましいとする場合も

- 値が揺れるときは乾燥・清掃で改善されるか確認する

※現時点で一次情報として「高圧絶縁抵抗の法定基準値」を直接提示できる資料はありません。JIS・電力会社の設計指針を確認してください。

高圧ケーブル絶縁抵抗基準値の一般的な目安

高圧ケーブルは構造が複雑で長さも長いため、絶縁抵抗は配線単体より低く出やすい特徴があります。そのため、単純に「数値が低い=不良」とは判断できません。

📌 一般的な目安

- 敷設直後:10MΩ以上を確保するのが望ましい

- 運用中:1MΩ以上を維持できれば健全と判断されるケースが多い

- 絶縁劣化の兆候は「年々の低下傾向」で判断する

高圧ケーブルは長さや種類により「健全でも数MΩしか出ない」ことがあります。メーカー仕様書や電力会社の規程を優先してください。

機器別の絶縁抵抗値と基準

絶縁抵抗値は回路電圧だけでなく機器の種類によっても基準や目安が変わります。モーターやインターホン、家庭用電気機器などは、それぞれ構造や使用環境が異なるため、測定結果の読み方も違ってきます。ここでは代表的な機器ごとの基準と注意点を整理します。

モーター絶縁抵抗値基準と劣化のサイン

モーターは巻線が湿気・熱・振動で劣化しやすく、絶縁抵抗値の低下がトラブルの初期サインになります。一般的な目安は以下の通りです。

📌 モーター絶縁抵抗値の基準

- 低圧モーター(600V以下):1MΩ以上が合格目安

- 新設・健全状態:数MΩ~数十MΩが望ましい

- 高圧モーター(3.3kV・6.6kV):10MΩ以上を確保するのが一般的

⚠️ 劣化のサイン

- 数値が1MΩ付近まで低下したら要注意

- 経年で測定値が少しずつ下がる → 絶縁劣化の兆候

- 湿気や結露で一時的に低下するケースも多く、乾燥後に再測定すると改善する場合もある

インターホンの絶縁抵抗値と基準はどのくらい?

インターホンは弱電機器(12V・24Vなど低電圧)で動作するため、一般のメガー(500Vなど)で直接測定すると故障するリスクがあります。そのため、メーカー基準に従った専用の測定方法が必要です。

📌 一般的な取り扱い

- 多くのメーカーはメガー測定禁止を明記している

- 基準は「機器単体での耐圧・絶縁性能試験」で確認されている

- 実務上は回路全体の健全性を測るに留め、機器は切り離す

※現時点で「インターホン専用の絶縁抵抗基準値」を法令や規格として明示する一次情報は見つかりません。メーカーの取扱説明書や施工要領書を必ず参照してください。

家庭用電気機器の絶縁抵抗値はどこまで必要?

家庭で使う電気機器(照明器具・家電など)は、JIS規格や製品安全基準により製造段階で絶縁性能が確保されています。現場で個別にメガーを当てることはほとんどなく、主に配線側での測定になります。

📌 一般的な目安

- 100V家電:0.1MΩ以上(最低基準)

- 200V家電(IH・エアコンなど):0.2MΩ以上

- 新しい製品では数MΩ以上確保されているのが普通

📝 実務ポイント

- 家電を接続したまま測ると誤差が大きくなる

- 電子機器はメガー非対応が多いため測定前に外す

- 異常が疑われる場合はメーカーのサービス基準で判定

絶縁抵抗が10MΩ以上あるとどうなる?安心できる状態とは

絶縁抵抗の測定値が10MΩ以上ある場合、基準値を大きく上回っており、電気的に非常に良好な状態と判断できます。ここでは「10MΩ以上」が意味すること、安心できる理由、そして注意点を整理します。

🛡️ 安全性が非常に高い

基準値(0.1~0.4MΩ)と比較すると、10MΩ以上は桁違いに高く、漏電・感電のリスクがほぼない状態です。

📈 機器寿命の延長

絶縁が健全であれば、モーターや配線の長期的な安定稼働につながります。結果として設備の寿命を延ばせる可能性があります。

🌦️ 環境変動に強い

湿度・温度・汚れで一時的に値が下がっても、もともと余裕が大きいため影響を受けにくいのが特徴です。

🤔 10MΩ以上でも油断は禁物

- 新品や乾燥直後は高く出やすいため、経年変化を追跡することが重要

- 異常に高い場合、測定ミスや端子接触不良の可能性もある

- あくまで「現時点での状態」であり、定期測定で推移を見ることが信頼性につながる

🔑 ポイントまとめ

絶縁抵抗が10MΩ以上あれば、基準値を大きく上回り、安全性・信頼性ともに高い状態といえます。ただし「高い=永久に安心」ではなく、湿度や経年劣化の影響を受けることもあるため、定期測定と記録管理を続けることが事故防止につながります。

絶縁抵抗値を計算する方法と簡単な理解の仕方

絶縁抵抗値は「電圧 ÷ 漏れ電流」で計算される単純な物理量です。難しい公式を覚えるよりも、電圧をかけたときにどれくらい電流が漏れるかを数値化したもの、と考えるとわかりやすいです。ここでは、計算の基本と初心者でも理解しやすいイメージを紹介します。

抵抗値と漏れ電流の関係をわかりやすく図解

オームの法則に基づき、R(抵抗)=V(電圧)÷I(電流)で計算されます。絶縁抵抗では、印加電圧を一定にして漏れ電流を測ることで算出します。

📊 計算例

- 500Vを印加し、0.5mAの漏れ電流 → 500 ÷ 0.0005 = 1MΩ

- 500Vを印加し、0.05mAの漏れ電流 → 500 ÷ 0.00005 = 10MΩ

数値が大きいほど漏れ電流が少なく、絶縁性能が高いことを示します。

🔎 イメージ解説

水道ホースにたとえると、電圧が「水圧」、漏れ電流が「水漏れ量」、抵抗値は「ホースの強度」に相当します。ホースが丈夫(高抵抗)なら水漏れはほとんどなく、弱い(低抵抗)とすぐ漏れてしまうイメージです。

絶縁抵抗値の単位(MΩ)の意味を初心者向けに解説

絶縁抵抗の単位はメガオーム(MΩ)です。1MΩは1,000,000Ωを意味します。一般の家庭用抵抗値(数百Ω~数kΩ)と比べて桁違いに大きい値が基準になるのは、「漏れ電流を極めて小さくする」ためです。

📐 1MΩとは?

500Vをかけたとき、0.5mAしか流れない抵抗。これが最低基準のイメージ。

📐 10MΩとは?

500Vをかけても0.05mAしか流れない抵抗。漏れがほとんどない健全な状態。

「MΩだから安心」と短絡的に判断してはいけません。値が高くても、測定条件(湿度・温度・配線長)で変動します。基準値との比較と、過去の記録との推移を必ず確認しましょう。

絶縁抵抗値が基準値未満だったときの原因と対処の流れ

測定した絶縁抵抗値が「基準値」を下回ってしまったとき、どう対応すれば良いのか迷う初心者は多いでしょう。絶縁抵抗の低下は、漏電・感電・火災といった重大事故につながる可能性があるため、正しい判断と迅速な対応が欠かせません。

ここでは絶縁抵抗値が基準値未満となる原因と、その場合に現場でとるべき安全な対処の流れを、初心者向けにわかりやすく解説します。

絶縁抵抗値が基準値未満になると起きる危険とは?

基準値を下回ると「ただの数値の低下」ではなく、実際に以下のような危険が顕在化します。初心者が理解しやすいように具体的なリスクを分類しました。

⚡ 感電事故

漏れ電流が人に流れることで感電する恐れがあります。特に湿気の多い場所や水回りではリスクが大幅に増加します。

🔥 漏電火災

長期間にわたり漏電が続くと、配線や周囲の可燃物が加熱され、火災を引き起こす原因になります。

⚙️ 機器の誤動作・故障

絶縁不良は、電子機器や制御装置にノイズや誤電流を発生させ、故障や誤作動の直接的な原因になります。

🏭 設備停止・業務への影響

工場やビルでは、絶縁抵抗が低下すると漏電遮断器が作動し、設備やラインが停止。経済的損失に直結します。

絶縁抵抗の低下は、突発的に事故が発生する前触れであることも多いです。「まだ大丈夫」と放置せず、必ず原因調査と早めの対応が必要です。

絶縁抵抗値が低い場合によくある原因

絶縁抵抗値が基準値を下回るとき、その背景には複数の要因が考えられます。ここでは初心者が理解しやすいように、代表的な原因を6つのパターンに分けて整理しました。

経年劣化で絶縁が弱くなるパターン

配線の被覆や機器内部の絶縁材は、年月とともに熱・紫外線・振動などで劣化します。特に古い建物では、測定値が徐々に下がるのが典型的なサインです。

- ビニル絶縁 → 硬化やひび割れ

- モーター巻線 → ワニス劣化による吸湿

- ケーブル被覆 → 乾燥収縮でクラック発生

湿気や水分による一時的な抵抗低下

雨天や梅雨時、地下ピットなどでは湿気が絶縁材に入り込み、一時的に数値が低下することがあります。乾燥させると回復する場合も多いため、測定環境の把握が重要です。

💡 対策:乾燥・換気をして再測定。測定のタイミングによる影響を考慮。

埃や油汚れの付着による絶縁低下

分電盤や機械室などでよくあるのが埃・油分の堆積です。汚れが湿気を吸うと電流の通り道となり、絶縁抵抗値を下げます。

🧹 清掃による改善が見込める典型的なケースです。

配線の傷や破損による絶縁不良

施工不良・ネズミのかじり・釘打ちなどで被覆が損傷すると、絶縁が一気に低下します。これは重大事故の直接原因となるため、基準割れが続く場合は配線を重点的に調査する必要があります。

サージや過電圧が絶縁抵抗に与える影響

雷サージや系統トラブルで一時的に過電圧が加わると、絶縁材が部分的に劣化・炭化し、その後の絶縁抵抗が低下することがあります。

💡 SPD(サージ保護デバイス)を導入しても、誤って測定に含めると「低い値」が出るケースもあります。

測定方法のミスで誤って低く出るケース

初心者が陥りやすいのが測定手順ミスです。機器を外さずに測ったり、リード棒の接触不良があると、実際より低い数値が表示されます。

- 電子機器を外さずに測定 → 内部回路が影響して低値に

- 測定リードの不良接触 → 数値が安定しない

- 残留電荷が放電されていない → 誤判定の原因に

🔎 値が不自然なときは、再測定と条件の切り分けが基本です。

現場でできる絶縁抵抗不良の切り分け方法

絶縁抵抗値が基準値未満になった場合、いきなり「配線工事や機器交換」が必要とは限りません。原因を絞り込むための切り分け作業が現場では必須です。ここでは代表的な2つの方法を初心者向けに解説します。

回路を分けて測定する「半割法」とは?

半割法とは、回路を途中で分けてどちら側に不良があるかを探る方法です。原因箇所を効率的に切り分ける基本テクニックで、電気工事士試験でも必須の知識です。

🔎 手順イメージ

- 幹線や配線を途中の分岐点で切り離す

- 片側ずつメガーで測定

- 数値が低い側に不良があると判明

→ この作業を繰り返すことで、不良箇所をだんだん狭い範囲に絞り込めます。

💡 実務アドバイス

- 配線ルートが長い建物では特に有効

- 切り離し作業は絶縁テープや端子処理を確実に行う

- 複数系統がある場合は一系統ごとに半割して確認

機器を外して配線だけで測定する手順

絶縁抵抗が低いとき、その原因が配線側か機器側かを確認する必要があります。そこで行うのが「機器を外して配線だけ測る」方法です。

🛠️ 手順

- 対象回路を停電処理

- 照明器具・コンセント・機械を端子から外す

- 配線だけの状態でメガー測定

- 値が回復すれば外した機器が原因

- 値が低いままなら配線の劣化や破損が原因

電子機器(インバータ・LED電源・インターホン等)はメガー電圧に弱く、壊れる恐れがあります。必ず外してから測定するのが鉄則です。

絶縁抵抗が低いときの対処の流れ

絶縁抵抗値が基準値未満になったときは、闇雲に修理や交換をするのではなく、安全確保 → 再測定 → 原因特定 → 修理・改善 → 検証という流れで進めることが重要です。ここでは実務で使える対処ステップを順に紹介します。

まずは回路を停電させて安全を確保する

絶縁抵抗が低いときは、漏電が進行中である可能性があります。最優先は人と設備の安全確保です。回路ブレーカーを切って停電させ、作業者が触れるリスクをゼロにします。

- 作業区域を明確に区切り、立ち入りを制限する

- 感電リスクのある箇所には「注意表示」を掲示

- 停電後もテスターで無電圧を確認する

測定環境を改善して再測定する

湿気・水分・汚れなど、環境要因で一時的に低下していることも少なくありません。まずは測定環境を改善して再度メガーを当てることが大切です。

💡 例:雨上がり直後は低く出やすいため、乾燥後に再測定すると改善する場合があります。

不良箇所を特定して清掃や乾燥を行う

切り分け調査で不良箇所を特定したら、まずは清掃・乾燥で改善できるか確認します。油汚れ・埃・湿気が原因なら、この作業で回復することも多いです。

- 分電盤や端子台の埃を除去

- モーターや機械内部を温風で乾燥

- 結露がある場合は換気・時間を置く

配線交換や機器修理が必要になるケース

清掃や乾燥でも改善しない場合、配線の損傷や機器内部の絶縁劣化が進行している可能性が高いです。この場合は修理または交換が不可欠です。

🛠️ 具体例

- 配線の被覆に傷 → ケーブル交換

- モーター巻線の劣化 → オーバーホール

- 照明器具の電子安定器不良 → 部品交換

修理後に必ず再測定して基準値を確認する

修理や交換を行った後は、必ずメガーで再測定し、基準値を満たしていることを確認する必要があります。これを怠ると「改善したと思ったのに再発」というトラブルにつながります。

🔑 基準値をクリアして初めて「安全に復旧」と判断できます。測定結果は記録に残し、今後のメンテナンスの参考にしましょう。

📎 関連記事で測定の基礎を学ぶ

対処法を理解したら、あわせて 【初心者向け】絶縁抵抗測定の基本と手順をわかりやすく解説 も確認してみましょう。測定の目的やメガーの使い方、電圧別の基準値などを体系的に学べます。

トラブル事例から学ぶ絶縁抵抗不良の現場対応

絶縁抵抗不良は、机上の数値だけでなく実際の現場での事例から学ぶことで理解が深まります。ここでは、初心者でもイメージしやすい典型的なトラブルケースを3つ紹介し、それぞれの対応方法を具体的にまとめました。

雨の日に測定したら低値が出たケース

ある住宅現場で、普段は1MΩ以上あった配線が雨の日に0.2MΩ程度まで下がった事例がありました。原因は屋外ジョイントボックス内への水分浸入です。

✅ 対応

- 一時的に乾燥させると数値は回復

- 長期的には防水処理の強化が必要

- 雨天時の測定は誤判定を招くため、可能なら晴天時に再測定

古いモーターで絶縁不良が起きた例

工場で長年使われていたモーターが、点検時に0.5MΩ未満まで抵抗値が下がっていた事例があります。原因は巻線のワニス劣化と、内部への湿気吸収でした。

✅ 対応

- 乾燥処理で一時的に改善することもある

- 根本的には巻線の再処理(オーバーホール)が必要

- 基準値を割るようになった時点で交換検討のサイン

インターホンや電子機器を測って壊した例

弱電機器(インターホン・LED電源・制御基板など)を500Vメガーで測定した結果、内部回路が破損して動作不能になった事例があります。これは初心者が最もやりやすい失敗のひとつです。

⚠️ 注意点と教訓

- 弱電機器はメーカーが「メガー禁止」と明記しているケースが多い

- 測定は必ず機器を外して配線単体で行う

- 誤って壊した場合、修理費や交換コストにつながる

👉 現場では「何を外してから測るか」を徹底確認することが、トラブル回避の最大のポイントです。

初心者でもできる絶縁抵抗トラブル予防策

絶縁抵抗不良は起きてから直すよりも、未然に防ぐ方が安全で効率的です。初心者でも今日から実践できるシンプルな予防習慣をまとめました。

定期測定で値の変化を記録しておく

絶縁抵抗は一度の測定結果だけで判断しないことが大切です。定期的に測定し、推移を記録しておくことで「劣化の兆候」を早めに発見できます。

📊 記録の工夫

- 測定日・場所・数値をノートやExcelで管理

- 「前回より下がっているか」を重点的に確認

- 工事直後の初期値を基準値として残しておく

配線や盤内を清掃してホコリや水分を防ぐ

ホコリや油汚れは湿気を吸って漏れ電流の通り道になることがあります。特に分電盤や機械室では、定期的な清掃が絶縁抵抗維持のカギです。

- 盤内のホコリをエアブローで除去

- 配線まわりの結露対策(除湿・換気)

- 油分が付着しやすい場所は定期清拭を習慣化

💡 「清掃=安全性の維持」と考えると作業意識が高まります。

測定時は接続機器を外す習慣をつける

インターホンや電子機器など、弱電機器はメガー電圧で壊れるリスクがあります。測定のたびに「接続機器を外す」を習慣にすれば、誤破損を防げます。

⚠️ ポイント

- 測定前に「外すべき機器リスト」を作成

- 特にインバータ機器やLED電源は要注意

- 初心者は「配線単体で測る」ことを徹底する

👉 この習慣を守るだけで、初心者がやりがちな高額修理トラブルを大きく減らせます。

🔗 あわせて読みたい関連記事

本記事では「絶縁抵抗値が基準値未満だったときの対処」を解説しましたが、測定そのものの基礎を理解しておくことも欠かせません。詳しくは 【初心者向け】絶縁抵抗測定の基本と手順をわかりやすく解説 をご覧ください。

【まとめ】絶縁抵抗値と基準値を理解して正しい対処をしよう

ここまで解説してきた内容を総括します。絶縁抵抗値は「数値を満たしているかどうか」を見るだけでなく、基準値と比較し、変化の傾向を追うことが重要です。初心者の方も、仕組みや数値の意味を理解すれば、現場で迷うことなく判断できます。

🔑 本記事のポイント

- 絶縁抵抗値は電圧 ÷ 漏れ電流で計算され、単位はMΩ

- 基準値(100Vで0.1MΩ以上、200Vで0.2MΩ以上、400Vで0.4MΩ以上)を必ず確認

- 値が低いと感電・火災・機器故障につながる

- 湿気や汚れなど環境要因で一時的に低下することも多い

- トラブル時は停電→再測定→切り分け→修理→再測定の流れで対応

- 10MΩ以上あれば健全性が高く、長期的にも安心できる

- 初心者でも「定期測定」「清掃」「機器を外して測定」を習慣化すれば予防可能

📘 初心者へのメッセージ

絶縁抵抗の数値は「専門家しかわからない難しいもの」ではありません。基準値を理解し、少しずつ実践を積み重ねれば、誰でも安全確認ができるようになります。事故を未然に防ぐために、ぜひ「測定・記録・比較」の習慣を取り入れてください。

コメント