電気設備の点検で欠かせない「絶縁抵抗測定」。

でも測定しただけで満足して、正しく記録を残せていないケースは意外と多いんです。

実はこの記録が抜けていると、あとから「どの回路をいつ測ったのか」が分からず、事故防止の証拠としても活用できません。

特に初心者の方は「PASS表示で大丈夫だろう」と安易に済ませがちですが、それでは不十分。

数値をきちんと残すことが安全管理の第一歩です。

そこでこの記事では、絶縁抵抗測定表の書き方や記録の基本ルールをやさしく解説。

建設現場やビル管理、工場メンテナンスまで幅広く役立つ「便利資料」として、すぐに実務で使える内容をまとめました。

- 絶縁抵抗測定の記録の意義を理解

- 30秒後の安定値を数値で記録

- PASS表示のみ禁止、判定を分離

- 基準値・回路電圧を明記する

- Excelで様式統一し再現性向上

📑 絶縁抵抗測定表の基本と必要性をわかりやすく解説

絶縁抵抗の測定が終わったあと、その結果をどう管理するかがとても大切です。単に数値を確認するだけでなく、「どこで、どんな回路を、どの基準で測ったのか」を残すことで、将来のトラブル防止や点検効率の向上につながります。

ここでは、絶縁抵抗測定表の役割や必要性を初心者にもわかりやすく整理していきます。

🔍絶縁抵抗測定表とは何か?初心者向けに基礎から説明

📘定義

絶縁抵抗計(メガー)で測定した結果を、回路情報・条件・基準と一緒にまとめた帳票です。単なるメモではなく、誰が見ても再現できる証拠資料となります。

⚡必要性

- 工事・点検の公式書類として提出

- 異常時の原因追跡に役立つ履歴

- 安全確認の根拠を残す必須データ

🏗️活用場面

- 建設現場:竣工検査・引渡し時

- ビル管理:年次・月次点検での提出

- 工場:計画保全・停止工事の記録

✅ クイックチェック

- 「PASS表示」ではなく数値で記録しているか?

- 回路番号が図面と一致しているか?

- 環境条件(湿度・天候)を備考欄に追記したか?

📌なぜ絶縁抵抗測定表の作成が必要なのか

「測定したら終わり」ではなく、その結果をどう残すかが次の安全・品質を左右します。

測定表は単なる書類ではなく、証拠・報告・履歴という3つの大きな役割を果たします。ここでは、その具体的な意味を掘り下げます。

証拠 安全確認と事故防止のための証拠

電気設備の事故は「測定をやったかどうか」ではなく「やった証拠が残っているか」で問われることが多いです。 測定表があれば、施工者・管理者が安全確認を確実に実施した証拠となり、万が一の感電事故や火災発生時にも責任の所在を明確化できます。

- ✅ 合否ラインを明示し、安全性を裏付け

- ✅ 過去の点検と比較して異常兆候を早期発見

- ✅ トラブル発生時に第三者へ提出可能な公式資料

報告 工事完了・点検報告の必須資料

建設工事やビル・工場の点検では、発注者・監督官庁・管理会社へ報告する義務があります。 測定表はそのまま公式な提出書類となり、竣工検査や定期点検の合格を左右する大切な役割を果たします。

| 提出先 | 活用例 |

|---|---|

| 発注者・施主 | 工事完了報告書に添付 |

| 建築確認機関 | 法令に基づく検査資料 |

| 管理会社 | 定期点検・更新計画の根拠 |

履歴 経年劣化を把握する履歴管理の役割

電気設備は年月とともに絶縁性能が劣化します。測定表を残しておけば、年ごとの数値変化を追跡でき、異常な低下を早期に発見可能です。 特に工場や病院のように停止が難しい現場では、この履歴管理が計画的な保全のカギとなります。

- 📈 長期トレンド分析: 徐々に低下する数値を可視化

- 🛠️ 保全計画の材料: 修繕や交換のタイミング判断

- 📂 監査対応: 点検記録の履歴を提示できる

🧾絶縁抵抗測定表に必ず書くべき基本項目

絶縁抵抗測定表は「どこを」「どう測って」「どう判断したか」を誰でも再現できる形で残すための帳票です。

下記の4ブロックを押さえれば、提出先や将来のトラブル対応でも迷わない・探せる・比較できる記録になります。

📍測定箇所・回路番号

最小でも盤名+階層+回路番号まで記載。図面・盤面ラベルと同一表記で統一し、現場での追跡性を確保します。

現場名 / 建物名 – 階 – 盤名 – 回路No.- 例:

A工場 – 1F – 動力分電盤M-2 – No.D07(モーター)

- 部屋名だけで特定不可(例:「会議室」など)

- 図面表記とズレ(No.の桁違い・アルファベット抜け)

- 盤が複数あるのに盤名を未記載

🔌回路電圧と基準値

回路電圧は合否ライン(基準値)選定の根拠です。線間/対地の混同を避け、運用規程に合わせて明記しましょう。

| 電圧区分(例) | 基準値の目安(例) | 記載例 |

|---|---|---|

| 〜150V(対地) | 0.1 MΩ 以上 | AC100V/基準0.1MΩ |

| 〜300V(対地) | 0.2 MΩ 以上 | AC200V(三相)/基準0.2MΩ |

| 300V超 | 0.4 MΩ 以上 | AC400V/基準0.4MΩ |

- 基準値は規程・仕様で異なる場合があります。案件ごとの要領書を最優先してください。

- 記録は電圧(AC/DC・相別)の明示まで行うと判定根拠が明確になります。

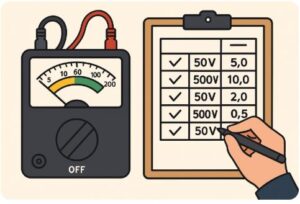

📊測定値と判定(良/否)

測定値はMΩの実数値で記入し、合否を別欄で明示。デジタル計器の「PASS」表示は合否補助であり、記録値としては不十分です。

測定値:18 MΩ(約30秒後の安定値)判定:良(基準0.2 MΩ以上)

- 「PASS」のみ記載(数値欠落)

- 初期の不安定な値を即記入

- 基準値の未記載で判定の根拠が不明

回路容量が大きい場合は値が上昇して安定するまで時間がかかることがあります。安定後の値を採用しましょう。

🗒️備考欄の上手な活用法

備考は測定背景の情報ハブ。環境・例外・計器情報・作業状態など、数値だけでは伝わらない文脈を補足します。

- 天候・湿度・温度

- 盤内清掃の有無(清掃前/後)

- 結露・粉じんの有無

- 切り離せなかった負荷(機器名)

- 一部未測定の理由

- 活線で代替測定を実施(機器名)

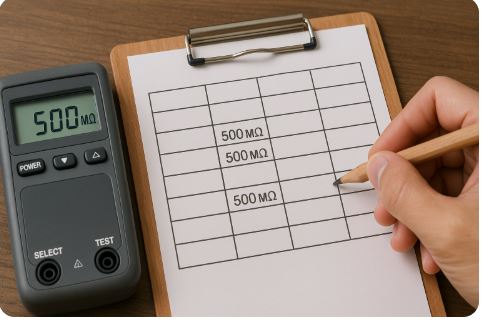

- 計器型式・レンジ

- 校正期限・校正証明の有無

- 測定者・立会者

- 再測日・担当

- 改善処置(清掃・交換)

- 再測後の結果予定

例:雨天・RH70%/盤清掃後測定/制御盤内温調器は切離不可(メーカー仕様によりメガー禁止)/使用計器:XXX-500、校正有効期限YYYY/MM/DD

- 測定箇所・回路番号は図面と完全一致している

- 回路電圧と基準値が明確に書かれている

- 測定値はMΩの安定値で、判定(良/否)を分けて明記

- 備考に環境・例外・計器情報が残っている

📑実際の絶縁抵抗測定表のフォーマット例

絶縁抵抗測定表は、利用シーンや業務目的によってフォーマットが変化します。

建設現場、ビル管理、工場メンテナンスなど、現場ごとに必要な情報が異なり、記入の深さや様式も変わります。

以下では代表的な3つの例を紹介し、活用のヒントを整理しました。

🏗️建設現場で使われる竣工検査用の例

新築や改修の完了時に提出される竣工検査資料。工事監理者・発注者への提出が必須であり、信頼性が重視されます。

| 必須項目 | 記入例 |

|---|---|

| 建物・階・回路番号 | B棟-3F-分電盤M2-No.07 |

| 測定電圧・基準値 | 500V/0.2MΩ以上 |

| 測定値・判定 | 35MΩ/良 |

- 施工精度・安全性の証拠資料となる

- 発注者や監督官庁への提出義務がある

- 再提出要求があるため完全記録が必要

🏢ビル管理会社が指定する点検用様式

定期点検契約でよく使われる標準フォーマット。法律遵守と管理業務の効率化が目的で、読みやすさと統一性が重視されます。

- 縦に「測定箇所/電圧/測定値/判定」

- 右端に「点検者名」「日付」欄

- 備考欄に簡潔な補足(例:湿度高め/換気扇作動中)

✔ 管理担当者やテナントが見ても理解できる簡潔さが重要。 ✔ 長期契約では様式が毎回同じであるため、経年比較が容易になります。

🏭工場メンテナンスでの簡易表の活用

工場では稼働を止められないライン設備が多いため、短時間で記録可能な簡易表が使われます。

ただし、簡易であってもトレーサビリティを確保する工夫が不可欠です。

- 対象設備を番号管理(例:L-07、M-15)

- 測定値と合否のみ記載(判定迅速化)

- 異常時は備考に「再測予定/原因調査」

生産ラインの月次点検・突発トラブル時の一次確認など、スピード優先の現場で利用されます。 後に詳細表へ転記して正式記録化する場合もあります。

・竣工検査用は完全性・証拠性が最重視

・ビル管理用は統一性・簡潔性がポイント

・工場用はスピードと補足管理のバランスが重要

⇒ 利用シーンに応じたフォーマット選びが、記録の信頼性と業務効率を左右します。

📑絶縁抵抗測定の記録方法と実務で役立つコツ

正しく測定できても、記録の仕方を間違えると意味が半減してしまいます。測定表の項目ごとの書き方、Excelを使った便利な管理方法、そして初心者がつまずきやすいポイントまで、実務でそのまま使えるノウハウをまとめました。

最後に、絶縁抵抗測定と記録の要点を振り返り、押さえておくべきポイントを整理します。

🧭測定値を正しく記録するための基本ルール

ただ値を「見る」だけでは不十分。いつ・どの状態の値を・どう書式で残すか――ここを外すと後から検証できません。ここでは、現場で迷いやすい2大テーマ「安定値の記録」「PASS表示の扱い」を、実務にそのまま使える形で整理します。

⏱️「30秒後の安定値」を記録すべき理由

- 初期は充電電流が流れる:配線や機器の絶縁体はコンデンサのように振る舞うため、印加直後は値が低めに出がち。

- 時間とともに電流が減少:数十秒で落ち着き、真の漏れ成分に近づく。

- 比較の土台が揃う:毎回「安定後」を採用すれば、年次比較・回路比較が正しくなる。

- 試験電圧を印加し、表示を観察。

- 値が上昇しながら緩やかになるのを待つ。

- 変動がごく小さくなってから2〜3秒後の値を読む。

- 必要に応じて同条件で再読取り→一致確認。

- 記録欄に「安定後」と明記(例:

18 MΩ(安定後、約30秒))。

時間 →

│ ┌─────── 安定域(ここで読む)

│ ┌──┘

│ ┌──┘

│ ┌──┘

└┴─────────────────────────

0s 10s 20s 30s 40s

(印加直後は低め → 徐々に上昇 → 安定)

✅デジタル計器の「PASS表示」だけを使わない注意点

- MΩの数値を記録(例:

22 MΩ)。 - 別欄で判定(良/否)を明示。

- 読取り時点を「安定後」と明記。

- 「PASS」だけを書いて終わりにする。

- 印加直後の不安定な値を即記入。

- 基準値を未記載のまま判定を付ける。

PASSは設定しきい値を超えた事実を示すだけ。

「どれだけ余裕があるか」(安全マージン)は数値でしか比較できません。 監査・再検証・トレンド分析のためにも、必ず数値を残しましょう。

測定値:22 MΩ(安定後、約35秒)/基準:0.2 MΩ以上/判定:良

推奨しません。 合否は判断できても、比較・監査・原因追跡の材料になりません。安定後の数値を必ず残してください。

計器レンジの上限表現はOK。>100 MΩ(安定後)のように時点も併記するとベターです。

- 測定値は安定後のMΩ数値で記録している

- 判定は別欄に「良/否」で明記している

- 「PASSのみ記載」で終わらせていない

💻Excelを使った絶縁抵抗測定記録表の作成法

紙ベースの帳票はまだ一般的ですが、Excelでのデジタル管理は記録の効率化や共有性の面で非常に有効です。 無料テンプレートを使えばすぐに始められ、さらに自社や現場に合わせてカスタマイズすることで、長期的な管理や比較分析にも役立ちます。

📂無料テンプレートの活用

各種メーカーや建設関連団体が、絶縁抵抗測定表のExcelテンプレートを無料で配布しています。これを活用することで、ゼロから作る手間を省けます。

- 形式:A4横・縦に対応した表形式

- 基本欄:測定箇所/電圧/基準値/測定値/判定

- 追加欄:日付・測定者・備考

📌おすすめのテンプレート

絶縁抵抗測定表を実務でそのまま活用したい方には、宇都宮市が公開している公式の施工管理様式がわかりやすくておすすめです。Excel形式でそのままダウンロードでき、基準値や測定箇所を入力する欄も整っているので、初心者にも扱いやすいフォーマットです。

👉 絶縁抵抗測定表(宇都宮市公式Excelテンプレート)

⚙️自社・現場に合わせたカスタマイズ例

無料テンプレートをそのまま使うのも良いですが、実際の現場に合わせてカスタマイズすることで使いやすさが大幅に向上します。

| 追加項目 | 効果 |

|---|---|

| 設備番号(ID管理) | 工場や大型ビルで多数の回路を管理しやすい |

| 気温・湿度欄 | 測定値に影響を与える環境条件を比較できる |

| 自動判定セル(IF関数) | 基準値を下回ると自動で「否」を表示→入力ミス防止 |

=IF(C2<0.2,"否","良")📝測定者・日付・使用計器情報の記録を忘れない

数値だけ残しても「誰が・いつ・何を使って測ったか」がなければ信頼性が不足します。 Excelなら専用欄を設けて入力すれば、記録の価値が一気に高まります。

- 測定者:担当者名・所属

- 日付:YYYY/MM/DD形式で統一

- 使用計器:メーカー・型式・校正日

測定者:田中(設備課)/日付:2025/09/20/計器:HIOKI IR4057(校正済 2025/05)

これらの情報があることで、監査・トラブル時の検証・ISO品質管理にも耐えられる正式記録となります。

Excelを使うことでスピーディーで正確な絶縁抵抗測定記録が可能になります。

・無料テンプレートでスタート

・現場に合わせてカスタマイズ

・測定者・日付・計器情報を忘れずに記録

この3点を押さえれば、誰が見ても信頼できる記録表を作成できます。

🔄代替測定と記録の扱い方

現場では「停電できない」「機器がメガー禁止」「測定端子へ安全にアクセスできない」など、標準の絶縁抵抗測定(直流メガー)を行えない状況があります。 そこで役立つのが活線での漏洩電流測定。ただし、記録としての扱い・合否の考え方・提出時の要件を理解しておかないと、後でやり直しになることも。ここでは実務に直結する判断ポイントを整理します。

🧰HIOKI Iorリークハイテスタ3355は記録に使える?

結論:運用・契約条件次第で「正式記録」として採用可能です。3355はクランプセンサで有効漏洩電流 Iorを測定し、機種仕様として絶縁抵抗相当値(MΩ換算)の表示も可能です。 停電が難しい設備・メガー禁止機器の健全度把握に適します。

- 活線しか選択肢がない現場

- インバータ・電子機器が多くメガー不可

- 常時監視のトレンド管理を重視

- Iorは負荷・周波数成分で変動(同条件で比較)

- 換算MΩは参考値。メガー実測と同一視しない

- 採用可否は発注者・規程・社内基準で事前合意

⚖️漏洩電流1mA以下なら基準を満たす考え方

実務では、低圧回路の絶縁良否を漏洩電流の上限で評価する運用があります。代表的には1 mA以下を安全目安とする考え方です。 これはオームの法則 I = V / R から、既存の目安値と整合します。

目安基準:R ≥ 0.1 MΩ → 漏洩電流:I = 100V / 0.1MΩ = 1 mA

目安基準:R ≥ 0.2 MΩ → 漏洩電流:I = 200V / 0.2MΩ = 1 mA

- この「1 mA目安」は実務運用の指標であり、案件の仕様書・内規で異なる場合があります。

- 必ず現場の要領書・規程を確認してください。

- Ior測定時は同じ稼働条件(負荷率・周囲温度)で比較すること。

🧾正式な書類提出時に必要な校正や承認

代替測定(Ior)の結果を「正式記録」として提出する際は、計器の校正・記録様式・承認プロセスを事前に整えておくことが不可欠です。

- 最新の校正証明(例:ISO/IEC 17025トレーサビリティ)

- 校正有効期限を記録表に明記

- センサ(クランプ)含めた総合精度の確認

- 測定条件(負荷率・環境・時刻)を備考に記載

- 数値(mA)+判定(良/否)を分離記録

- 必要に応じ換算MΩは「参考」と明記

- 発注者・監督(または設備管理責任者)と事前合意

- 内規・要領書に代替測定の扱いを明文化

- 監査向けにデータ保存・再現手順を整備

活線Ior測定:主幹三相(200V)にてIor=0.42 mA/負荷率約60%/周囲28℃・RH55%/計器:HIOKI 3355(校正有効 2025/08)/

判定:良(目安1 mA以下)/換算MΩ表示は参考値として扱う

- 活線のIor測定は条件が合えば正式記録に活用可(事前合意が前提)。

- 1 mA以下は実務で用いられる安全目安(案件仕様で要確認)。

- 提出時は校正・様式・承認の3点セットを整える。

⚠️初心者がやりがちな絶縁抵抗測定記録の失敗例

絶縁抵抗測定は「数値を書けば終わり」ではありません。

特に初心者がやりがちな記録ミスは、後からの検証や安全確認を不可能にする危険性があります。 ここでは代表的な失敗例を3つ取り上げ、改善方法も合わせて解説します。

❌基準値を書かずに数値だけ残す

例:5 MΩ とだけ記載。 → これでは合否の判断根拠が分からず、再利用が困難です。

「基準値:0.2 MΩ以上/測定値:5 MΩ/判定:良」と書くことで、安全基準を満たしているか一目で分かるようになります。

🚫PASS表示をそのまま記録する

デジタルメガーの「PASS」表示だけを書き残すケース。 これでは余裕度(マージン)が把握できず、将来比較に使えません。

記録欄に「PASS」とだけ入力。

測定値:28 MΩ(安定後)/基準:0.2 MΩ以上/判定:良

🌦️湿度や清掃状態など環境条件を無視してしまう

絶縁抵抗は環境要因に左右されやすい特性があります。 特に湿度が高い時期や、ホコリがたまった盤内では数値が下がりやすくなります。 これを無視すると「設備劣化」と誤解される危険があります。

- 温度(例:27℃)

- 湿度(例:65%RH)

- 盤清掃の有無(例:清掃済/未清掃)

数値低下が「劣化」なのか「環境の影響」なのか切り分けが可能になり、トラブルシュートが正確になります。

2025/09/20 測定値:12 MΩ/基準:0.2 MΩ以上/判定:良 環境:27℃・65%RH・盤清掃未実施

- 基準値と判定を必ず併記する

- PASS表示だけでは不十分、数値を残す

- 環境条件を加えて誤解を防ぐ

これらを守ることで、将来の検証や安全管理に耐えられる信頼性の高い記録が作成できます。

📘【まとめ】絶縁抵抗測定と記録を正しく行うためのポイント

ここまで見てきたように、絶縁抵抗測定は「測る」だけでなく「記録して残す」ことで価値が生まれます。 建設現場、ビル管理、工場メンテナンスと用途は異なりますが、共通して重要なのは正確さ・再現性・信頼性です。 以下に、記事全体の要点を整理します。

- 基準値・測定値・判定(良/否)を必ず併記する

- 「PASS表示」だけではなく数値を残す

- 30秒後の安定値を採用し、瞬間値は避ける

- 温度・湿度など環境条件も補足すると再現性が高まる

- Excelテンプレートや専用フォーマットを活用し、記録の標準化を行う

- 代替測定器を使う場合は「承認」「校正」を必ず確認する

- 初心者がやりがちな「基準値なし」「環境無視」は避ける

🔑 総括ポイント

絶縁抵抗測定表は「現場の安全を守る証拠」として機能します。 正確な記録は工事完了報告の信頼性を高め、将来のトラブルを防ぐ武器になります。 面倒に感じても、必須項目を丁寧に書く習慣こそが安全・安心な設備管理につながります。

コメント