「クルド人はなぜ嫌われるのか?」

——近年、川口市を中心にクルド人をめぐるニュースやSNSでの炎上が相次ぎ、社会の注目を集めています。

ほんの一部の事件や過激な発言が切り取られ、大きく拡散されることで「クルド人=危険」というイメージが先行しがちです。

しかし実際には、日常を普通に暮らし、仕事や学校で地域と関わる人も多く存在します。

私たちはなぜ偏見に流されやすいのか?

そして誤解をほどき、多文化社会で共に生きるために何が必要なのか?

この記事では、その背景と課題をわかりやすく掘り下げ、共生へのヒントを探ります。

- 川口市問題とSNS炎上の実像

- クルド人はなぜ嫌われるのか整理

- 事件の一部が偏見を拡大

- 入管制度と仮放免の課題

- 共生へ向けた対話と解決策

- 🧭 クルド人はなぜ嫌われる?歴史的背景と現代の課題

- 🏙 クルド人はなぜ嫌われる?川口市問題とSNS炎上から考える社会の課題

🧭 クルド人はなぜ嫌われる?歴史的背景と現代の課題

クルド人は「国を持たない最大の民族」として、長い歴史の中で独自の文化を守り続けてきました。しかし同時に、各国の政治や戦争に翻弄され、しばしば差別や弾圧の対象となってきました。日本で暮らすクルド人も例外ではなく、難民申請や就労の問題を抱える姿が社会の注目を集めています。

ここでは、クルド人が「なぜ嫌われる」と言われるのか、その歴史的背景と現代の課題を整理します。

🧩 クルド人とは?民族の起源と特徴

📌 クイックプロフィール

- 人口規模:およそ2,500〜3,500万人(推定)

- 分布:トルコ・イラク・シリア・イランに広く点在

- 言語:クルド語(方言あり/ラテン文字・アラビア文字)

- 宗教:多くはイスラム教スンナ派、少数派もいろいろ

※各国の統計方法が違うので、正確な人数は出せません。

🌍 主な居住エリアのざっくり事情

- トルコ:人口最多。自治をめぐって長期的に摩擦。

- イラク:北部にクルド自治政府あり。資源や政治で緊張。

- シリア:内戦でクルド勢力が台頭、国際政治に巻き込まれ中。

- イラン:政治的制約はあるけど文化活動は続いている。

🏳️🌈 世界最大の「国を持たない民族」と呼ばれる理由

- 歴史のいたずら:第一次世界大戦後、独立の約束があったけど最終的に消えてしまった。

- 地政学の壁:油田や国境のど真ん中に暮らしているから、各国が手放したがらない。

- 内部のバリエーション:方言や宗派の違いもあって、ひとつの国家にまとまるのは難しい。

※「世界最大」という表現は目安であって、国際的な公式統計は存在しません。

よくある誤解:「国を持たない=無政府状態」ではありません。イラク北部のように自治政府が機能している地域もあります。

🎭 言語・宗教・文化的な多様性とは

🗣 言語

- 主流はクルマンジー方言とソラニー方言。

- 文字はラテン系とアラビア系、国によって違う。

- お互いに通じにくいこともある。

🛐 宗教

- 多くはイスラム教スンナ派(シャーフィイ派)。

- 少数派にシーア派、ヤズィーディーなど。

- 都市化の進み具合で宗教色の強さも変わる。

🎉 文化・生活

- 春分に祝う「ノウルーズ」は民族最大のイベント。

- 音楽やダンスはアイデンティティの大事な要素。

- 料理はケバブ、豆料理、ヨーグルト系が定番。

日本で暮らすときは「ハラール対応の食事」や「祝祭日の文化の違い」でギャップが生じやすいですね。

⏳ クルド人問題の歴史的背景:国を持てなかった経緯

「クルド人はなぜ嫌われる?」という疑問を語る上で欠かせないのが歴史です。 実は20世紀初頭、クルド人には「独立国家」を持つチャンスがありました。しかし国際政治の駆け引きでその約束は消え、彼らは4つの国に分断されてしまったんです。

ここでは「独立国家の芽が摘まれた瞬間」と「各国での弾圧や自治運動」の二つの流れを整理します。

⚔️ 第一次世界大戦とセーブル条約の挫折

第一次世界大戦の後、オスマン帝国は敗戦国として解体され、領土は連合国の思惑で切り分けられました。 1920年のセーブル条約には、なんと「クルド人の自治国家を設立する可能性」が明記されていたんです。

- 条約の内容:クルド人地域に住民投票を行い、独立国家を作るかどうか決める条項があった。

- 国際政治の事情:しかし当時の大国(特にイギリス・フランス)は自らの石油利権を優先。

- トルコの反発:ケマル・アタテュルク率いるトルコ独立戦争が成功し、セーブル条約は破棄へ。

そして1923年のローザンヌ条約で「クルド国家」の話は完全に消えました。 この瞬間、クルド人は「国を持たない最大の民族」として歴史に固定されてしまったのです。

- セーブル条約=「独立のチャンス」

- ローザンヌ条約=「独立の夢が消えた」

- 敗戦国トルコの巻き返しが大きな分岐点

🚨 各国での弾圧と自治運動の広がり

🇹🇷 トルコ

- 1920年代以降「トルコ人化政策」でクルド語や名前の使用を禁止。

- 1984年からPKKが武装闘争を開始、長期にわたって衝突。

- 2025年にPKKが解散を宣言し、新たな局面に。

(※PKK : クルディスタン労働者党。トルコからの独立を掲げるマルクス・レーニン主義組織)

🇮🇶 イラク

- 1980年代にサダム政権が「アンファール作戦」で大規模弾圧。

- 1991年の湾岸戦争後、北部にクルド自治区が誕生。

- 2005年以降は「クルディスタン地域政府」として事実上の自治。

🇸🇾 シリア

- 長年、国籍未付与や差別的な扱いが問題に。

- 2011年の内戦でクルド勢力YPGが台頭、ISISとの戦闘で米国支援を受けた。

- 現在は「ロジャヴァ」と呼ばれる自治的な仕組みを模索。

🇮🇷 イラン

- 1946年「マハバード共和国」を樹立したが1年で崩壊。

- 以後は政治的権利拡大を求める運動が中心。

- 表現や集会の制約は依然として厳しい。

🌍 現代のクルド人を取り巻く国際的な問題

クルド人が抱える問題は「歴史の話」で終わりません。 トルコ、イラク、シリア、イランにまたがって暮らす数千万人のクルド人は、それぞれの国の政治・軍事・経済の渦に巻き込まれています。

さらに国際社会も「テロとの戦い」や「エネルギー資源」を理由に関与するため、クルド問題は常に世界のニュースに登場します。 ここでは最新の緊張関係と、武装闘争から対話へのシフトを追いかけます。

⚖️ トルコ・イラク・シリア・イランにまたがる緊張

🇹🇷 トルコ

- 最大のクルド人口を抱える国。推定1,500万人以上。

- 長年「分離主義」として警戒され、軍事行動が繰り返されてきた。

- 国内政治では「テロとの戦い」と「少数民族の権利拡大」が常に対立軸。

🇮🇶 イラク

- 2005年に「クルディスタン地域政府(KRG)」が誕生。

- 事実上の自治を持ち、独自の議会・軍隊(ペシュメルガ)を保持。

- 2017年に独立住民投票を実施したが、中央政府と対立して封じ込められた。

🇸🇾 シリア

- 内戦でクルド勢力(YPG/SDF)が台頭。

- ISIS掃討戦でアメリカに支援され、国際的な注目を浴びた。

- 一方でトルコからは「テロ組織と同一視」されて攻撃対象に。

🇮🇷 イラン

- 人口の10%前後がクルド人と推定。

- 政治活動や文化活動は制約を受けやすい。

- 治安当局との衝突が散発的に続き、火種がくすぶっている。

🔫 PKK武装闘争と和解の動き

PKK(クルディスタン労働者党)は1984年に武装闘争を始め、以後トルコ政府との間で激しい衝突が続きました。 欧米や日本政府もPKKを「テロ組織」と指定しています。

- 1980〜90年代:山岳地帯を拠点にゲリラ戦。多くの犠牲者を出す。

- 2000年代:トルコ国内で民主化の波が起き、一時的に和平交渉が進展。

- 2010年代:シリア内戦の影響でPKK関連勢力(YPG)が国際的に注目。

- 2025年:PKKが正式に「武装闘争の終了と組織解散」を発表。

ただし「解散=問題の終わり」ではありません。支持者やシンパ組織は残っており、トルコ政府とクルド社会の不信感は根強く残っています。

- PKKは「暴力」から「政治」に軸足を移そうとしている。

- ただし国内外のレッテル(テロ指定)はすぐには消えない。

- 「クルド人はなぜ嫌われる?」の背景には、この武装闘争のイメージが大きく影響しています。

PKKがどのように生まれ、トルコ政府との武装闘争を続けてきたのか。 歴史的背景から現代の国際問題までを深掘りした解説記事をご用意しました。

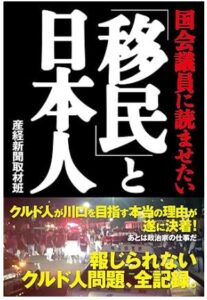

🚶 日本に来たクルド人たち:難民申請の現状

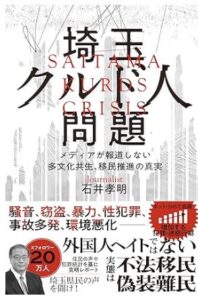

クルド人はトルコやシリアなどの紛争地から逃れて、日本にも多くやってきています。 特に埼玉県の川口市・蕨市周辺は「日本のクルドタウン」と呼ばれるほどコミュニティが形成されています。

でも、日本の難民制度は国際的にもかなり厳しいことで有名。申請しても認定される人はごくわずかで、多くの人が「仮放免」という不安定な立場で暮らしています。 ここでは、その実情と課題を3つの角度から掘り下げてみましょう。

📉 日本での難民認定率の低さ

日本は先進国の中でも「難民認定率が極端に低い国」として知られています。 年によって数字は変動しますが、認定率は常に1%未満という驚くべき低さ。国連からも「国際基準と比べて厳しすぎる」と繰り返し指摘されています。

| 年 | 難民申請者数 | 認定者数 | 認定率 |

|---|---|---|---|

| 2019年 | 約10,300人 | 44人 | 0.4% |

| 2022年 | 約3,700人 | 202人 | 約5%(例外的に上昇、ウクライナ避難民を含む) |

※クルド人に限らず、日本の難民認定は全体的にハードルが高いのが特徴です。

🛂 仮放免制度の厳しい生活条件

📌 仮放免とは?

難民認定が下りず、退去強制の対象になっても、すぐに送還されない人たちが一時的に「身柄を仮に解放される」制度。 ただし、これは「自由」ではなく厳しい制限付きの仮の在留です。

⚠️ 生活上の制限

- 就労禁止 → 収入を得られず、生活は支援や不安定な手伝いに依存。

- 健康保険に入れない → 病気やけがで高額医療費がのしかかる。

- 行動制限 → 東京入管への定期的な出頭義務、遠出や旅行は不可。

- 在留カードなし → 銀行口座や携帯契約ができない。

🔍 「経済的移住」と「政治的亡命」の区別の難しさ

日本の入管がクルド人を難民と認めにくい大きな理由のひとつが、この「区別の難しさ」です。 国際法上、難民は「迫害の恐れ」がある人ですが、経済的な理由で出国した人は「移民」とされます。

- ケースA: トルコでクルド語を使ったことで差別や暴力に遭った → 難民の可能性が高い。

- ケースB: 紛争地域ではないが、仕事がなく生活が苦しい → 経済移住と見なされやすい。

- ケースC: 政治活動をしていない一般人 → 迫害リスクの証明が難しい。

入管側は「迫害の個別証拠」を求めますが、それを持ち出すこと自体が難しいのが現実です。 この「証拠主義」が、日本でクルド人が難民認定されにくい大きな壁となっています。

関連リンク

日本に来たクルド人の生活を考えるうえで、特に川口市に集中している事情は無視できません。

定住の背景や制度の影響を深掘りした記事をぜひご覧ください。

👀 クルド人はなぜ日本社会で注目されるのか

日本に暮らす外国人の中で「クルド人」が特に話題になるのはなぜでしょうか? その背景には、地域に集中した居住パターンや、特定の産業での就労が関係しています。

川口市や蕨市では「クルド人タウン」と呼ばれるほどのコミュニティが形成され、ニュースやSNSで取り上げられることも多いです。 また、建設業や解体業など、私たちの生活を支える現場で多くのクルド人が働いています。

🏠 川口市や蕨市に集中する背景

なぜ埼玉県の川口市や蕨市にクルド人が集まったのか?これは偶然ではなく、いくつかの要因が積み重なった結果です。

- 先行者効果: 1990年代に来日したクルド人がこの地域に住み、口コミで家族や知人が合流。

- 賃貸事情: 当時の川口は比較的安いアパートが多く、外国人でも借りやすかった。

- アクセス: 東京に近く、建設現場などの仕事場に通いやすい。

- コミュニティ支援: トルコ料理店や食材店、モスクができ、生活インフラが整った。

こうした要素が積み重なり「ここに行けば仲間がいる」という安心感が形成され、さらに人が集まる循環が生まれたと考えられます。

川口駅周辺や蕨駅近くを歩くと、クルド料理店やケバブ屋台、ハラール食品店が目につきます。 これが「多文化共生ってこういうことか」と肌で感じられるポイントになっています。

👷 建設業・解体業・飲食業での就労状況

🏗️ 建設・解体業

- 東京圏のビル建設・住宅解体などで働く人が多い。

- 肉体労働中心で、日本人が敬遠する仕事を担うケースが多い。

- 雇用は不安定で、日雇いや短期契約に依存する人も。

🍢 飲食業

- ケバブ屋台やトルコ料理店を経営する人も増加。

- 同胞ネットワークで食材を輸入、コミュニティ需要を支える。

- 地域住民との接点になり、交流の窓口にもなっている。

- クルド人は「見えない労働力」として都市インフラを支えている。

- 同時に飲食業では「文化の発信者」として存在感を示している。

- この二面性が「クルド人が日本社会で注目される理由」となっている。

🚨 事件や報道でイメージが悪化する理由

クルド人に対する「なぜ嫌われるのか?」という見方の裏には、ニュースやSNSで流れる事件報道が大きく影響しています。 実際にはごく一部の出来事でも、それが大きく取り上げられることで「クルド人=トラブル」というイメージが広がってしまうのです。

ここでは、よく話題にされる事例と、その影響の大きさを整理してみましょう。

🥊 クルド人同士のトラブル報道

川口市や蕨市周辺では、クルド人同士のケンカやトラブルが報道されることがあります。 路上での小競り合いや車同士の衝突がエスカレートし、ニュース映像になるケースも少なくありません。

- 典型例: 路上での乱闘シーンがSNSに拡散 → 地域住民が不安を抱く。

- 背景: 仮放免で生活が不安定、車のローンや仕事を巡る摩擦が多い。

- 印象: 「外国人同士が騒動を起こしている」というネガティブなイメージを助長。

実際にはごく一部のケースですが、映像のインパクトが強いため「クルド人コミュニティ全体の問題」と誤解されがちです。

⚡ 性犯罪や暴行事件の衝撃的な事例

📌 実際に報道されたケース

- 未成年女性への暴行で逮捕されたクルド人男性。

- 飲食店でのトラブルから暴力沙汰に発展。

- 強制わいせつや窃盗で実刑判決を受けた例も報じられている。

⚠️ 社会的な影響

- 性犯罪は特に社会の反発が強く、地域の不安を増大させる。

- 報道されると「一部」ではなく「全体」に結びつけられる傾向。

- ネット上では「クルド人を追い出せ」といった過激な声が急増。

テレビやSNSで拡散された性犯罪・暴行等の個別事例と、警察統計に基づく実際の検挙・発生状況の差を冷静に比較します。報道バイアスや見出し効果を考慮し、川口市の地域要因や制度面の背景も整理。

📺 少数の事件が全体に与える負の影響

クルド人をめぐる報道は、良いニュースよりも悪いニュースが目立ちます。 そして、その少数の事件が「クルド人は危険」というラベルを貼る根拠になってしまうのです。

- メディアの構造: 視聴率やアクセス数を稼ぐため、ショッキングな事件が強調されがち。

- SNSの拡散: 数秒の動画や切り抜きが炎上し、真偽不明のまま偏見を強める。

- 地域社会: 一部の事件で「治安が悪化した」と感じる住民の声が増幅。

これは「代表性バイアス」と呼ばれる心理現象に近く、実際には多数派が平穏に暮らしていても「少数の目立つ例」が全体像を歪めてしまいます。

川口市での事件やSNS炎上、そして報道によるイメージ悪化の流れを もっと具体的に知りたい方はこちらをご覧ください。

🏙 クルド人はなぜ嫌われる?川口市問題とSNS炎上から考える社会の課題

埼玉県川口市や蕨市に多く暮らすクルド人は、地域社会の一員として生活する一方で、事件やSNSでの炎上をきっかけに偏見の目を向けられることもあります。「日本人しね」と拡散された誤解の発言や「フェラーリ難民」と揶揄された報道は、その象徴的な例といえるでしょう。

ここでは、川口市問題やネット世論の動きを通じて、クルド人がなぜ嫌われるのか、そして日本社会が直面する多文化共生の課題を考えます。

🔍 川口市で起きたクルド人関連事件の実態

🚨 路上トラブルや暴行事件の事例

ニュースやSNSで頻繁に取り上げられるのは、路上で起きたトラブルや暴行。一部報道では、クルド人同士の言い争いがエスカレートし、暴力沙汰になったケースが映像付きで拡散されました。

- 車トラブル:路上駐車を巡って言い争いが激化し、暴力に発展した例。

- パーキング争い:近隣住民が巻き込まれ、不安視されたケースも発生。

- 衝突動画:SNSで拡散される映像が治安悪化の象徴として広まりやすい。

🏛 市議会や住民からの治安への不安の声

👥 住民の声

- 「深夜でもケンカの声が聞こえる」「外出が怖くなる」といった不安の声。

- 子どもを通わせる立場の人から、学校までの安全を心配する声も。

- 「治安が悪化している印象がある」と感じる住民が少なくない。

🏛 市議会の対応

- 2023年、クルド人による事件を受け「外国人犯罪への対策強化」を求める意見書を可決。

- 警察や市役所への相談件数が増加し、行政対応がピリピリした空気に。

- 一方で「すべての外国人が悪いわけではない」との声や、ヘイト抑止を訴える住民も増えました。

💬 SNSで拡散された「日本人しね」発言の真相

クルド人関連の話題で最も炎上したもののひとつが「日本人しね」という発言。 この一言はツイッターやまとめサイトで瞬く間に広がり、多くの日本人ユーザーに強烈な反感を呼びました。 しかし調べてみると、そこには大きな誤解と情報の行き違いがあったことが分かっています。

ここでは「なぜその言葉が広がったのか」「どう解釈がズレたのか」「そこから私たちが学べることは何か」を整理します。

🔄 誤解から生じた拡散と差別的な反応

当初、このフレーズは日本語を十分に理解していない若いクルド人が冗談交じりで使った言葉が切り取られたものでした。 それが「本気の日本人蔑視」だと誤解され、SNSで怒りの声が急拡大していきました。

📌 拡散の流れ

- 短い動画や書き込みがSNSに投稿。

- まとめサイトや動画配信者が取り上げる。

- 「日本人を敵視している」との解釈が急速に拡散。

⚠️ その結果

- 「クルド人=反日」というラベルが広がる。

- 一部では差別的なデモや「追い出せ」運動に発展。

- 実際には一部の若者の軽率な発言に過ぎなかった。

※現時点で信頼できる調査によれば、「組織的に日本人を敵視している」証拠は存在しません。 それでも印象だけが独り歩きしたことで、クルド人全体のイメージを悪化させる大きな要因となりました。

📚 情報リテラシーの重要性

💡 どう受け止めるべきか

ネット上の断片的な発言や動画を「その民族全体の本音」と受け止めるのは危険です。 情報の発信者、背景、意図を多角的に確認する姿勢が欠かせません。

🌐 社会全体への影響

- 誤解のまま拡散されると差別や排斥運動につながる。

- 一部の言葉が地域全体のトラブルへと飛び火する危険性。

- 情報リテラシー教育の欠如は、日本社会全体にとってリスク。

関連リンク

SNSでは「川口市のクルド人」に関する誤情報も広がりやすいですが、実際には地域の暮らしや制度的な背景があります。データや現場の視点から整理した記事はこちらです。

🚗 「クルド人フェラーリ事件」とネット炎上

「難民なのにフェラーリに乗っている?」——この見出しで拡散されたのが、いわゆるクルド人フェラーリ事件です。 高級車に乗る一部のクルド人の姿が取り上げられ、「働けないはずなのに」「税金で生活しているのでは」といった憶測がSNSで炎上しました。

実際には事実がねじ曲げられて伝わった部分も多く、しかしこの事件は「一部の目立つ行動が全体への偏見に直結する」典型例になりました。

💰 一部の成功例が偏見を生む仕組み

📌 成功の背景

- 建設業や中古車取引で成功した一部のクルド人が高級車を購入。

- ローンや共同出資で所有していたケースもある。

- すべてのクルド人が裕福なわけではなく、ごく一部の例。

⚠️ 偏見が広がる流れ

- 高級車に乗る姿が目撃・撮影される。

- SNSで「難民のくせにフェラーリ」と拡散。

- 真偽を確認せずまとめサイトが記事化。

- 「税金の無駄」「働かずに贅沢している」と批判が急増。

🌐 象徴的な事件が社会に与えたインパクト

この「フェラーリ事件」は、川口市や蕨市だけでなく全国的に注目されました。 ニュースやSNSのコメント欄では「クルド人=不正」「難民は信用できない」という極端な意見が噴出し、地域社会の分断を深めるきっかけとなったのです。

- 💥 地域住民の不安: 一部の裕福な生活が「影で違法なことをしているのでは」と疑われる。

- 📺 メディアの取り上げ方: 映像的に派手で分かりやすく、ニュース番組が繰り返し放送。

- 🌐 SNSの二極化: 「自由に稼いで何が悪い」という擁護と、「追い出せ」という排斥の声が対立。

本来は「一人ひとりの生活状況は多様」なのに、こうした象徴的な事件は「民族全体の性格」として語られてしまいます。 その結果、クルド人への偏見が一層強化され、「なぜ嫌われるのか」という問いに直結するのです。

🚫 「クルド人を追い出せ」という声が出る背景

SNSや街頭で「クルド人を追い出せ」という過激なフレーズを見かけた人も多いはず。 もちろんクルド人全員が問題を起こしているわけではないのに、なぜこうした声が広がるのでしょうか?

背景には「ヘイトデモ」「SNSの誤情報」「政治やメディアの論調」といった要素が複雑に絡んでいます。ここではその実態を整理します。

🪧 ヘイトデモと極右団体の動き

近年、川口市や東京で「クルド人を追い出せ」と訴えるヘイトデモが確認されています。主導しているのは、外国人排斥を掲げる極右団体や一部の市民グループです。

- 「治安が悪化した」との印象を利用して、排外的なスローガンを叫ぶ。

- 一部の事件を強調し、クルド人全体を危険視させる。

- デモ映像がSNSで拡散され、賛否両論が炎上を加速。

📱 SNS上での誤情報とレッテル貼り

⚠️ 誤情報の広まり方

- 切り取られた映像や発言が拡散。

- 真偽不明の噂が「事実」として共有。

- コメント欄で「やっぱりクルド人は危険」と結論づけられる。

🏷 レッテル貼りの典型例

- 「日本人しね」発言 → クルド人全員が反日だと誤解。

- 「フェラーリ事件」 → 難民全体が不正に裕福と決めつけ。

- 数件の暴力事件 → コミュニティ全体を犯罪集団扱い。

📰 政治家やメディアによる論調の影響

クルド人問題が政治やメディアで取り上げられると、その言葉の選び方が世論に大きな影響を与えます。 一部の政治家は「外国人による治安悪化」と強調し、テレビやネットニュースがそのまま拡散。 結果として「追い出せ」という声が市民レベルで強化されてしまうのです。

- 📺 報道番組:暴力事件やトラブルを大きく扱い、日常の共生事例はほとんど紹介されない。

- 👔 政治発言:「厳格な入管管理を」との訴えが「排除」を肯定する空気を作る。

- 🌐 ネット記事:クリックを稼ぐために刺激的なタイトルで煽る傾向。

一方で、地域で共生に取り組む住民や議員の声はまだ十分に広がっていません。報道の偏りが現実の温度感を歪めていると言えるでしょう。

🛂 日本の入管制度と強制送還の現状

日本に滞在するクルド人の多くは「難民申請中」または「仮放免中」という立場にあります。 しかし、日本の入管制度は世界的に見ても難民認定が非常に厳しく、強制送還を巡る問題は人権面で国際的に注目されています。

ここでは「難民申請をめぐる新ルール」と「人権問題としての国際基準とのギャップ」に焦点を当てます。

📑 難民申請制限と退去強制の新ルール

2023年に改正された入管難民法では、難民申請に対する新しい制限が導入されました。 特に注目されたのは「難民申請を3回以上繰り返した人は、原則として送還可能」というルールです。

- これまで:難民申請中は送還停止(いわゆる「送還停止効」)が働いていた。

- 改正後:4回目以降の申請では送還が可能となり、事実上の強制送還ルートが拡大。

- 例外:生命や自由に深刻な危険があると認められた場合は停止される。

この変更により「申請を繰り返すことで滞在を延ばす」ケースを抑制する狙いがありますが、同時に「本当に迫害の危険がある人まで送還されかねない」と懸念する声も上がっています。

⚖️ 人権問題としての課題と国際基準とのギャップ

🌍 国際的な視点

- 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、日本の認定率の低さをたびたび問題視。

- 欧米では難民認定率が30〜40%を超える国もあり、日本との差は顕著。

- 人権団体は「収容の長期化」「仮放免の生活制限」を国際基準に反すると批判。

🏠 日本国内の課題

- 収容施設での死亡事例(例:ウィシュマさん事件)が社会問題化。

- 仮放免者は就労禁止・移動制限があり、生活困窮に陥る。

- 強制送還を恐れ「隠れて暮らす」状態になる人もいる。

🤝 地域社会との共生に向けた取り組み

川口市や蕨市でクルド人と地域社会が共に暮らしていくためには、対立や不安を煽るのではなく、共生の仕組みを模索することが欠かせません。 実際に弁護士会や人権団体、そして地域住民との草の根的な交流が少しずつ広がり始めています。

「治安悪化」といったネガティブなイメージに偏らず、相互理解を育む取り組みを見ていきましょう。

⚖️ 弁護士会や人権団体の活動

👩⚖️ 弁護士会の動き

- 日弁連は入管法改正に対し「人権を侵害する恐れがある」と声明を発表。

- クルド人を含む難民申請者の法的支援を強化。

- 退去強制手続きに対する監視や相談窓口を設置。

🌍 人権団体の取り組み

- 「難民支援協会」などが生活相談・食料支援を実施。

- 地域住民に向けた啓発イベントを開催し、偏見を減らす努力。

- 国連機関や国際NGOとも連携し、日本の制度改善を要請。

🏘 住民とクルド人コミュニティの対話の可能性

地域での摩擦を和らげるためには、やはり「顔の見える関係づくり」が重要です。 最近では市民団体や学校が中心となり、クルド人と地域住民の交流の場をつくろうとする動きが見られます。

- 地域のお祭りにクルド料理店が出店し、交流のきっかけに。

- 学校で子どもたちが多文化を学ぶ授業を実施。

- 日本語教室の開催で、言葉の壁を減らす試み。

クルド人コミュニティ自身も、SNSでの誤解を解くために「日本語での発信」を増やしており、住民とつながる努力を重ねています。

✅ 【まとめ】クルド人はなぜ嫌われる?社会の誤解と共生の道筋

ここまで見てきたように、クルド人に対して「なぜ嫌われるのか」というイメージは、実際の一部の事件やSNS炎上、政治・メディアの論調など複数の要因が絡み合って形づくられています。 しかし、事実と偏見を分けて理解すれば、必ずしも「嫌われる存在」ではなく、むしろ共に暮らせる可能性が見えてきます。

最後に、このテーマの総括として「偏見と事実を切り分ける視点」と「日本社会における多文化共生の課題」を整理します。

🔍 偏見と事実を切り分ける必要性

クルド人に関する報道やSNSの拡散を見ると、「少数の事件」が「民族全体の問題」にすり替わる傾向が顕著です。 フェラーリ事件や「日本人しね」発言のような一部の事例が、全体を代表するかのように語られるのは典型的なレッテル貼りです。

- 📺 メディアはショッキングな事件を強調しがち。

- 📱 SNSでは短い映像や発言が誤解と炎上を生む。

- 👥 日常的に真面目に働き暮らす人々の姿は伝わりにくい。

だからこそ、偏見に流されず「事実を確認し、多面的に理解する」ことが不可欠です。

🌏 日本社会が直面する多文化共生の課題

⚠️ 課題

- 難民認定率が低く、制度と現実の間にギャップがある。

- 仮放免の人は生活制限で孤立しやすい。

- 地域住民の不安に対する説明や対話が不足。

💡 可能性

- 地域のイベントや学校教育で交流が進むと偏見が減る。

- 弁護士会や人権団体の活動が制度改善につながる。

- クルド人自身の発信が共生への理解を広げる力になる。

コメント

なぜ読み進める度に1300人→2000人→3000人と川口のクルド人が増えていくんだ?

日本の文化、ルールに従わない以上、共存の道は無いよ。

川口市在住のものです。自宅の前の道をクルド人の運転する自動車が暴走して眠れません、昼間は車庫入れしていると反対車線にクルド人が自動車を止めて威嚇してきます。本当に困っています。