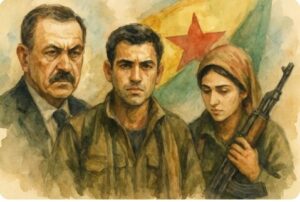

クルド人とPKKとは?歴史・対立・未来をわかりやすく解説

クルド人の基礎からPKKの成り立ち、武装闘争の歴史、国際社会・日本への影響、そして共生へのヒントまで。初心者にも読みやすく一気に整理します。

トルコのニュースでよく耳にする「クルド人」と「PKK」。

でも実際に何が問題なのか、わかりにくいと感じたことはありませんか?

クルド人は世界最大の「国を持たない民族」と呼ばれ、数千万人が中東各地で暮らしています。

その一部から生まれた組織がPKKで、トルコ政府との長年の対立や武装闘争が続いてきました。

事件報道やSNSでの情報が断片的に広がることで「クルド人=PKK」と誤解されがちですが、そこには大きなズレがあります。

本記事では歴史的な背景から現代の国際社会や日本にまで広がる影響までを整理し、誤解を解きほぐしながら「共生への道筋」を考えていきます。

- クルド人とPKKは別物を理解

- 武装闘争の歴史と背景を整理

- 国際社会の評価と対応を把握

- 日本での難民・就労課題を知る

- 偏見を避け共生の道を考える

クルド人とPKKの歴史:起源から現在までの流れ

クルド人とPKKの関係を理解するためには、まず「クルド人とは」「PKKとはどのような組織なのか」という基本から知ることが大切です。国を持たない最大の民族と呼ばれるクルド人の歴史は複雑で、その中で生まれたPKKはトルコ国内外に大きな影響を与えてきました。

ここでは、民族の背景から武装闘争の歩みまでを時系列で整理していきます。

クルド人とは誰か?民族の特徴と暮らし

- 人口は約3,000〜4,000万人と推定(国勢方式の違いで幅あり)。

- 主な居住地はトルコ・イラク・イラン・シリアの国境地帯。

- 欧州などにディアスポラが広く定着、都市就労が進行。

- 言語はクルド語(複数方言)。宗教はイスラム(主にスンニ)が多数だが多様。

- 都市化・グローバル化:建設・物流・飲食からホワイトカラーまで裾野広め。

- 親族ネットワークが強く、移住初期の生活基盤を支えることが多い。

- 地域によっては紛争や差別の影響で移動・就労に制約が生じることも。

世界最大の「国を持たない民族」と呼ばれる理由

- 列強・周辺国の利害(資源・水系・緩衝地帯)。

- 部族・地域の多様性で政治的合意形成が難しい局面。

- 山岳地形による分散居住と統治コストの高さ。

- PKK=クルド人全体ではない → PKKはクルド人の一武装組織。

- 国家がない=一体性がないではない → 文化と言語は連続性が強い。

言語や宗教の多様性

分布:トルコ東南部/シリア北部/欧州ディアスポラ。

表記:主にラテン文字(旧ソ連圏でキリル例も)。

分布:イラク北部/イラン西部。

表記:アラビア文字ベース。公領域での使用も広い。

分布:トルコ東部/イラン西部など。

特徴:独自性が強く、相互理解度は方言間で差あり。

実践の濃淡は地域差あり。部族慣習と折衷されるケースも普通にあります。

- ヤズディ教

- アレヴィー

- シーア派・キリスト教・ヤルサン 等

宗派別の厳密比率は国勢調査や登録制度の違いでぶれます。

現時点で信頼できる統一統計は見つかりません。

クルド人の気質と「いい人」と言われる背景

- 客人優先の慣習:見知らぬ旅人にも食事や寝床を提供する伝統。

- 困っている人を助けるコミュニティの互助が強い。

- 言葉と約束を重んじる名誉観(地域・世代で濃淡あり)。

- 教育・起業志向が都市部・欧州で拡大。

- 女性の学びと就労が進み、公共空間の参加が広がる。

- SNS発信で海外とつながり、相互支援がスピーディに。

エビデンスの扱いと限界(大事なので一言)

気質・文化は民族誌/インタビュー/旅行記/報道など定性的情報が中心です。 地域差・世代差が大きいため、単一事例で一般化はできません。宗派構成などデータは各国の調査方式差でばらつきがあり、 現時点で信頼できる統一統計は見当たりません。 必要に応じて地域別の資料を参照するのが安全です。

PKKとは何か?トルコで生まれた組織の正体

ニュースでもたびたび耳にする「PKK」。正式名称は「クルディスタン労働者党」です。

トルコを拠点に1970年代末に結成され、独自の思想と武装闘争で国際社会から注目されてきました。

ただし「PKK=クルド人全員」ではなく、あくまでクルド人の一組織である点を押さえることが重要です。

設立の背景と創設者アブドゥッラー・オジャラン

1970年代のトルコでは、政治的混乱と左翼運動が拡大。クルド人は差別・言語使用禁止・経済格差などの不満を抱えていました。

こうした状況下で「クルド人自身の権利を武力で獲得しよう」とする動きが出てきます。

- 1949年生まれ。大学時代に政治活動にのめり込み結成を主導。

- PKK創設後はカリスマ的リーダーとして組織を率いた。

- 1999年にケニアで拘束され、現在もトルコで服役中。

マルクス主義から自治要求へ思想の変化

「独立国家」から「トルコ国内での自治権獲得」に方針を変化。

環境・ジェンダー平等・草の根民主主義などを前面に出し国際的な支持も一定獲得。

「PKK=クルド人」ではないことの誤解

- PKK=クルド人全体

- クルド人は皆、武装闘争を支持している

- クルド人は数千万人規模で存在、その中の一部がPKK支持。

- 多くのクルド人は武装闘争に距離を置き、日常生活や地域自治を重視。

- 欧米や日本に住むクルド人は政治活動より生活基盤の安定を優先するケースが多い。

ここで示したのは一般的に報じられている傾向であり、地域・世代・生活環境によって差が大きいことを忘れてはいけません。

トルコとPKKの武装闘争の歴史

ここでは1980年代の反乱開始から、停戦→和平模索→崩壊、そして現在まで続く「低強度の戦闘」の流れをざっくり俯瞰します。死者数や被害規模は出所で幅があり、一般的には累計4万人超(数万人規模)と語られますが、厳密な合意値は未確定です。

1980年代の激しい衝突と被害の拡大

被害は軍・PKK双方だけでなく民間人にも拡大。累計死者はこの時期に大きく増加(推定値は出所により差)。

被害統計は政府・PKK・第三者機関で定義や集計方法が異なります。

停戦と和平交渉の試み、そして挫折

以後、約2年間は比較的落ち着いた局面に。

PKK側は山岳部・国境地帯で低強度の攻撃を続け、緊張は慢性化。

- 信頼欠如:停戦破りの応酬で不信が蓄積。

- 国内政治:民族主義・選挙日程が合意を揺らす。

- 越境要因:イラク・シリア情勢が交渉を複雑化。

非公開交渉が多く、発表は政治的にバイアスを含む可能性。

現時点で信頼できる全面的な一次資料は限定的です。

PKK武装解除の議論とその行方

- 恒久停戦と攻撃停止の検証

- 政治的包摂(言語・地方自治など)

- 治安・司法面の保証(拘束者処遇 等)

- 武装解除の受け皿(DDR)設計:武器回収・身分転換・再就労。

- 越境拠点(山岳地帯など)での監視・検証方法。

- 国内外の強硬派の離反リスク管理。

報道や声明は時期ごとに温度差があり、条件闘争も絡むため、短期の全面解体は不確実と考えられます。

中長期では「限定停戦+政治交渉」の反復が現実的なシナリオとみられます。

新しい公式発表が出た場合は、原典の声明文や政府の官報・法律文書での確認が必須です。

周辺国でのクルド人とPKKの存在

クルド人はトルコ国内にとどまらず、イラク・シリア・イランなどにも大規模に暮らしています。

PKKとの関係も国ごとに複雑で、「自治」「戦闘」「越境ネットワーク」が絡み合う構造です。

ここでは各国ごとの事情をざっくり整理してみましょう。

イラク北部での自治とクルド人組織

- 湾岸戦争後(1991年)に事実上の自治を確立。

- 2005年イラク憲法でクルド自治地域が正式認定。

- 主要政党はKDP(バルザニ派)とPUK(タラバニ派)。

イラク北部の山岳地帯(カンディル山脈)はPKKの拠点。自治政府(KRG)は表向きPKKと距離を置くが、地理的には存在を黙認してきたとされます。

トルコ軍による越境空爆・地上作戦もしばしば発生。

シリア内戦とYPGの台頭

- 正式名称:人民防衛部隊。

- シリア北部(ロジャヴァ地域)を拠点。

- 思想的にはPKKと近接、実務的には独自組織。

2014年以降、YPGは対ISIS戦で米国主導の有志連合と協力。その軍事力は「クルド人最強部隊」と言われることも。

一方、トルコはPKKの分派と見なし、越境作戦を繰り返しています。

米・欧州は切り分けて扱う傾向がありますが、トルコ政府は一体視。

統一された国際的合意は現時点で存在しません。

イランにおけるPJAKと関連性

正式名称:クルディスタン自由生活党。

イラン西部(クルディスタン州など)を拠点に活動。

PKKと思想・組織上のつながりを持つとされます。

- イラン政府はPJAKをテロ組織指定。

- 国境地帯で小規模な武力衝突が断続的に発生。

- PKKとの越境ネットワークが報じられるが、詳細は非公開。

現時点で信頼できる統一データは見つかりません。

公的発表や報道も政治的バイアスを含む点に注意が必要です。

欧州・日本に広がるクルド人とPKKの影響

クルド人は中東だけでなく、欧州や日本にも広がっています。

そこで生じるのは、難民申請の問題、資金をめぐる疑念、そしてSNSでの誤解や偏見。

現地社会とどんな摩擦や理解不足があるのか、順番に整理してみましょう。

難民申請と仮放免制度の厳しさ

- ドイツ・フランス・スウェーデンなどに数十万人規模で在住。

- 一部は難民認定を受け、教育や仕事にアクセス可能。

- ただし治安や過激派関連で監視対象になることも。

クルド人は主に埼玉県川口市や蕨市に集中。

しかし日本の難民認定率は1%未満で、ほとんどが不認定。

代替的に「仮放免」で暮らす人が多いですが、

就労禁止・移動制限・医療アクセス制限など厳しい条件が課されています。

日本に関しては、最新の入管庁データを参照するのが最も正確です。

PKKなど過激派組織への資金問題は本当か?

- 欧州在住クルド人が「寄付」としてPKKに送金?

- 難民の中に組織の資金源となる人がいる?

欧州当局は一部で資金流入を摘発した事例があります。

ただし「組織的かつ大規模」と断定できる公開データはなく、現時点で信頼できる包括的統計は存在しません。

多くの在外クルド人はあくまで生活のために働いています。

メディアやSNSでの誤解と拡散

- 「PKK=クルド人全員」という短絡的な見方

- 一部の事件=クルド人全体のイメージ

- 煽動的な動画や投稿がそのまま事実と信じられる

クルド人は数千万人規模の多様な民族。

PKKはその中の一部組織にすぎません。

またSNSで拡散される「暴力的映像」は出所不明なものも多く、情報リテラシーを持って精査する必要があります。

「事件報道やSNSの切り取り」と「現実の生活者としての姿」を切り分ける視点が欠かせません。

現代のクルド人とPKK:課題・誤解・共生への道筋

現在もクルド人とPKKをめぐる問題は続いており、国際政治・治安・人権の分野で注目されています。

トルコだけでなく、イラク・シリア・欧州や日本にまで話題が広がるのは、事件報道やSNSによる誤解、そして国際社会の複雑な対応があるからです。

ここでは、現代に生きるクルド人とPKKを取り巻く課題と、社会が向かうべき共生の可能性を探っていきます。

PKKとクルド人を取り巻く国際社会の対応

テロ組織指定と国際的な立場

- トルコ(最も強硬な立場)

- 米国

- EU(加盟国全体)

- 日本(外務省指定)

一部の中東諸国や国際機関は「テロ指定」とまでは断じず、「地域武装勢力」または「反政府組織」と表現するケースもあります。 立場は地政学的利害で揺れ動くのが実情です。

米国・欧州の支援と批判の二面性

- シリア内戦でYPG(PKKと近い勢力)が対ISIS戦の重要パートナーに。

- 米国は武器供与や空爆支援を実施。

- 欧州諸国も訓練や人道支援で協力。

トルコは「味方をしながら裏で敵に武器を渡すのか」と強く反発。 米欧内部でも「テロ組織と同質の勢力に支援すべきか」という議論は根強く、安全保障と人権の板挟みが続いています。

国連や人権団体の視点

国連は直接PKKをテロ指定していません。 ただし「地域安定を脅かす武装勢力」として、停戦監視や難民支援の文脈で関与。 クルド人住民の人権保護も重要テーマに。

- アムネスティやヒューマン・ライツ・ウォッチはトルコ治安部隊の人権侵害を指摘。

- 同時に、PKK側の民間人攻撃も批判。

- どちらか一方ではなく、双方に問題があると報告する姿勢が多い。

日本社会で注目されるクルド人とPKKの話題

日本に暮らすクルド人は規模としては数千人程度ですが、川口市や蕨市を中心に可視化されることで社会的注目を集めています。 就労や地域との関わりはもちろん、事件報道やSNSの拡散が「PKK」という言葉と結びつけられることもしばしば。 その実態を整理してみましょう。

川口市・蕨市に集中する理由

- 90年代以降、難民申請のために来日。

- 最初に入居した人を頼り、同郷ネットワークが拡大。

- 首都圏で交通・仕事・家賃の条件が比較的合った。

飲食店・モスク・コミュニティセンターなどが集まり、

「見える外国人コミュニティ」として地域社会で存在感が増大。 その一方で、人口集中による摩擦や偏見も報じられています。

建設業や飲食業での就労実態

東京近郊の建設現場・解体作業は主要な雇用先。 重労働かつ人手不足の分野で、クルド人労働者が支えてきました。 ただし仮放免中は就労禁止のため、実態はグレーゾーンも多いとされます。

- ケバブ店・レストラン経営が目立つ。

- 日本人客と交流しやすく、文化紹介の場にも。

- 一方で経営基盤は脆弱、景気変動の影響を受けやすい。

「フェラーリ事件」や路上トラブル報道の影響

- 「クルド人フェラーリ事件」:一部の成功例が逆に偏見を生む。

- 路上での乱闘や交通トラブルがSNSで拡散。

- 一部の映像が切り取られ「危険集団」と誤解される。

少数の事件がクルド人全体のイメージを悪化させる典型例に。 メディアやSNSの扱いによって「PKK」と関連付けられることもあり、 事実と印象が混同されるリスクが高い状況です。

プロパガンダと情報戦:クルド人とPKKをめぐる報道

クルド人とPKKをめぐる報道は、しばしばプロパガンダやSNS拡散によって増幅されます。 トルコ政府、PKK、第三者のメディアがそれぞれの立場から主張を流し、一般社会では「事実」と「解釈」がごちゃ混ぜにされがち。 情報戦の典型例を見ていきましょう。

SNS拡散の仕組みと「日本人しね」発言の真相

- 短い動画や切り取られた発言が拡散。

- 「怒り」「驚き」を誘うタイトルで拡散速度が加速。

- 文脈が抜け落ち、真偽よりもインパクトが優先される。

実際には一部の若者による挑発的発言がSNSで炎上した事例。 コミュニティ全体の声ではなく、極端な発言が象徴的に切り取られたもの。 現時点で組織的発信だった証拠は見つかっていません。

トルコ政府・PKK双方の主張の違い

- PKKはテロ組織であり、国家統合を脅かす存在。

- 治安維持のためには軍事作戦は正当。

- 国際社会に「協力」を求めている。

PKKは「武装闘争は民族の権利を守るための手段」と主張。 トルコ国家からの抑圧や差別を訴え、自治や文化的権利の保障を求めてきました。

偏見を強める典型的なレッテル貼り

- 「クルド人=PKK」

- 「外国人犯罪=クルド人」

- 「異文化=危険」

レッテル貼りは実際のデータや事実よりも感情に基づくため、偏見を固定化します。 一部の事件報道が、クルド人全体の評価に直結してしまうことも。 情報リテラシーの教育や多角的視点の導入が不可欠です。

クルド人とPKKをめぐる誤解やレッテル貼りが、なぜ日本社会でも問題視されるのか。 川口市やSNS炎上を切り口により詳しく解説した記事はこちらです。

クルド人の最強部隊と呼ばれる勢力とは?

国際ニュースで「クルド人の最強部隊」として注目されるのがペシュメルガやYPG/YPJです。 彼らはISISとの戦闘や地域防衛の最前線に立ち、時に「中東の希望」とも呼ばれました。 女性戦闘員部隊の存在や、イラク・シリアでの役割は特に強い関心を集めています。

女性戦闘員部隊の存在と国際的注目

- シリア北部ロジャヴァ地域で活動。

- PKKと思想的につながりがあるとされる。

- 「女性だけの部隊」という点が世界的に注目を集めた。

YPJはISISとの戦闘で勇敢さを示し、女性の解放の象徴として海外メディアが頻繁に取り上げました。 一方でトルコは「PKKと同質」と批判しており、評価は立場によって分かれるのが現状です。

イラク・シリア戦線での役割

- イラク・クルディスタン自治政府の正規部隊。

- イラク軍と協力しつつ、ISIS戦で主力を担った。

- 「ペシュメルガ=死と向き合う者」という意味を持つ。

シリア北部で活動し、ISISとの地上戦で決定的役割を果たしました。 米国主導の有志連合と協力し、国際社会から「ISIS壊滅の立役者」と評価。 ただしトルコはPKKの分派と位置付け、繰り返し越境攻撃を行っています。

クルド人とPKKの未来:対立から共生へ向けてのまとめ

ここまで見てきたように、クルド人とPKKをめぐる問題は歴史・国際政治・地域社会のすべてに関わっています。 誤解や偏見が広がりやすい一方で、共生や理解のための取り組みも進んでいます。 最後に、未来を考えるうえで大切なポイントを整理しましょう。

偏見と事実を見分けるための視点

- 「クルド人=PKK」

- 「一部の事件=民族全体」

- 「外国人コミュニティ=危険」

クルド人は多様な民族集団であり、PKKはその一部の政治組織にすぎません。 偏見を避けるには「統計データ」「公的報告」「一次情報」に基づいた判断が欠かせません。

クルド人とPKKをめぐる今後の課題と希望

- 課題: トルコと周辺国での軍事衝突、難民問題、SNSでの誤情報拡散。

- 課題: 日本や欧州での共生に向けた仕組み不足、就労や教育の制約。

- 希望: 国際的な人権団体の働きかけによる人権改善。

- 希望: 多文化共生の実践を進める地域社会の取り組み。

- 希望: 「クルド人=PKK」という誤解を解きほぐす正しい情報発信。

※おすすめ外部リンク

Encyclopaedia Britannica「Kurdistan Workers’ Party (PKK)」

歴史的背景や組織の変遷を中立的に整理。初心者にも理解しやすい解説。

コメント