現代社会において、マイナンバーカードとマイナ保険証の違いを正確に理解することは、行政手続きや医療費の管理において重要な役割を果たします。

しかし、「同じカードなのに、なぜ異なる役割があるのか?」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

特に2025年12月以降には、紙の保険証が廃止される予定であり、正しい情報を把握していないと、医療機関での手続きがスムーズに進まない可能性もあります。

一方で、利便性が高まる反面、紛失時のリスクやセキュリティに対する不安を抱く声も多く聞かれます。「マイナ保険証にすべきか、従来の保険証を併用すべきか」と迷っている方に向けて、本記事では両者の違いを徹底比較し、日常生活での賢い使い分け方をご提案します。

あなたもこの記事を読み終える頃には、マイナンバーカードとマイナ保険証を最大限に活用できるようになるはずです。

- マイナンバーカードと保険証の違いを徹底解説

- 一体化による利便性とリスクを詳述

- 紙の保険証との併用期間と注意点

- 紛失時の対応と安全な管理方法

- マイナポータルの活用で情報管理を最適化

マイナンバーカードとマイナ保険証の違いを徹底比較

マイナンバーカードとマイナ保険証は、どちらも行政サービスのデジタル化を支える重要なツールです。しかし、その役割や日常での使い方には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理し、最適な活用方法について詳しく解説します。

マイナンバーカードとは?役割と日常での使い方

マイナンバーカードは、日本国内の住民に対して発行される個人識別カードであり、多くの行政サービスでその威力を発揮しています。

基本的な機能と特徴

- 公的身分証明書としての利用: マイナンバーカードは、運転免許証やパスポートと同様に、公的な身分証明書として幅広い用途で使用可能です。

- ICチップ搭載: 電子証明書を内蔵し、e-Taxなどのオンライン手続きに必要な認証が可能です。

- マイナポータルでの行政サービスアクセス: 住民票の写しや税務情報の取得がオンラインで簡単にできます。

日常生活での活用方法

- 銀行口座の開設: 本人確認が必要な手続きで、身分証明書として使用できます。

- e-Taxによる確定申告: 確定申告時のオンライン認証がスムーズに行えます。

- 医療機関での保険証利用: マイナ保険証として利用登録すると、保険証の代わりに使用可能です。

表: マイナンバーカードの利便性

| 機能 | 利便性 | 主な利用場面 |

| 公的身分証明 | 多様な場面での本人確認が容易 | 市役所、銀行、病院など |

| 電子証明書 | オンライン手続きが簡単に | e-Tax、各種補助金申請 |

| マイナポータル | 24時間いつでも行政情報にアクセス | 住民票、税務情報、年金データなど |

現時点での課題と今後の展望

マイナンバーカードの普及率は年々向上していますが、デジタル機器に不慣れな高齢者層に対するサポート不足が指摘されています。2025年2月時点で、政府はさらなる普及を目指し、簡素化した申請手続きと相談窓口の拡大を進めています。

マイナ保険証とは?

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を付加したものを指します。物理的にはマイナンバーカードそのものであり、新たなカードが発行されるわけではありません。しかし、機能面では従来の紙の健康保険証とは異なるメリットがあります。

1. マイナ保険証とマイナンバーカードの違い

- 物理的には同じ: マイナ保険証は、マイナンバーカード内のICチップに保険証情報を登録することで機能します。

- 機能的な違い: マイナンバーカードは多機能(身分証明書、電子証明書など)ですが、マイナ保険証は医療機関で保険資格の確認や医療費控除情報の提供に特化しています。

2. マイナ保険証を利用するための手続き

- 事前登録が必要: マイナポータル(インターネット上)などでマイナ保険証としての登録を行います。

- 登録後の利用: 対応する医療機関や薬局でマイナンバーカードを提示し、顔認証または暗証番号で本人確認を行います。

3. マイナ保険証を使うことで得られるメリット

- 紙の保険証が不要: マイナンバーカード1枚で医療機関の手続きが完了します。

- 医療情報の即時確認: オンライン資格確認システムにより、医療機関での保険資格確認が迅速かつ正確に行われます。

- 医療費控除が簡単に: マイナポータルから医療費情報を確認し、確定申告の際に簡単に医療費控除を受けることができます。

4. マイナ保険証利用時の注意点

2025年2月現在、全ての医療機関でマイナ保険証が使えるわけではありません。オンライン資格確認システムに未対応の施設では、従来の紙の保険証が必要です。また、マイナ保険証登録時に顔認証や暗証番号の設定を適切に行わないと利用できない場合があります。

表: マイナ保険証と従来の紙の保険証の比較

| 項目 | マイナ保険証 | 従来の紙の保険証 |

| 物理的な形 | マイナンバーカードに情報を登録 | 紙ベースの保険証 |

| 保険資格の確認方法 | オンライン資格確認システムによる即時確認 | 窓口で紙の保険証を提示 |

| 紛失時のリスク | 暗号化されたデータで保護 | 紛失すると再発行が必要 |

マイナンバーカードとマイナ保険証の具体的な違い【利用範囲・機能の比較】

マイナンバーカードとマイナ保険証は物理的には同じカードですが、その利用範囲や機能には明確な違いがあります。ここでは、日常生活や医療機関での具体的な使用場面の違いを中心に解説します。

医療機関での使用場面の違い

医療機関でマイナ保険証としてマイナンバーカードを使用する場合、従来の紙の保険証とは異なるプロセスが採用されており、利便性や安全性の面でのメリットがあります。

1. 従来の紙の保険証の使用方法

- 提示による資格確認: 診療時に窓口で紙の保険証を提示し、医療機関が保険者に問い合わせて資格を確認します。

- 情報更新の手間: 保険情報の変更時には新しい保険証を受け取る必要があります。

- 紛失リスク: 紛失した場合は保険者に再発行を申請しなければなりません。

2. マイナ保険証(マイナンバーカード)の使用方法

- オンライン資格確認システム: 対応する医療機関や薬局でカードリーダーにかざすと、ICチップに登録された情報を基に即時に保険資格が確認されます。

- リアルタイム情報更新: 保険情報の変更や加入状況の更新がオンラインでリアルタイムに反映されるため、新たにカードを発行する必要がありません。

- 顔認証や暗証番号による認証: 高度なセキュリティ対策が導入されており、他人による不正利用を防ぎます。

表: 医療機関での使用場面の違い

| 項目 | 従来の紙の保険証 | マイナ保険証(マイナンバーカード) |

| 資格確認方法 | 窓口で保険証を提示し手動確認 | オンライン資格確認システムで即時確認 |

| 情報更新 | 保険者による手動更新 | リアルタイムでオンライン更新 |

| 紛失時の対応 | 再発行手続きが必要 | ICチップと暗号化による保護、再登録も容易 |

3. 現時点での課題と対策

2025年2月時点で、すべての医療機関がオンライン資格確認システムに対応しているわけではありません。特に小規模な医療機関や一部の薬局では、従来の紙の保険証が必要となる場合があります。政府はこの課題に対応するため、対応施設の拡大と技術サポートを強化しています。

情報の管理方法と安全性の違い

マイナンバーカードとマイナ保険証は物理的には同じカードですが、その情報の管理方法や安全性においては大きな違いがあります。それぞれのリスクや保護対策を理解することで、最適な利用方法を選択できます。

1. マイナ保険証(マイナンバーカード)の情報管理方法

- ICチップによるデジタル管理: マイナンバーカードにはICチップが搭載されており、健康保険情報や個人情報がデジタル形式で保存されています。

- 暗号化技術による保護: 保存された情報は高度な暗号化技術で保護されており、不正なアクセスを防止します。

- リアルタイム更新機能: 保険情報の変更や加入状況はオンライン資格確認システムを通じて即座に反映されます。

2. 従来の紙の保険証の情報管理方法

- 物理的な管理: 紙の保険証は物理的なカードとして携帯され、医療機関では直接提示して使用されます。

- 限定的な情報量: 紙の保険証には基本的な加入者情報のみが記載され、医療機関で必要に応じて保険者に問い合わせが行われます。

- 情報更新の手間: 保険情報の変更時には新しい保険証が発行されるため、手間がかかります。

表: 情報管理と安全性の違い

| 項目 | マイナ保険証(マイナンバーカード) | 従来の紙の保険証 |

| 情報保存の形式 | ICチップによるデジタル保存 | 紙媒体に物理的に記載 |

| セキュリティ対策 | 暗号化技術と顔認証による保護 | 物理的な管理のみで、紛失リスクが高い |

| 情報更新の方法 | オンライン資格確認システムによりリアルタイムで更新 | 新たな保険証の発行が必要 |

| 情報漏洩リスク | システム攻撃に対するセキュリティ対策あり | 紛失や盗難による漏洩リスク |

3. 現時点での課題と今後の展望

2025年2月時点、マイナ保険証の情報管理には高度なデジタル技術が導入されていますが、一部の利用者からは「万が一のサイバー攻撃に対する不安」が指摘されています。一方で、従来の紙の保険証は物理的な盗難や紛失リスクが高いため、政府はマイナ保険証の普及による安全性向上を推進しています。今後は、さらなるセキュリティ強化と普及のための啓発活動が求められます。

一体化するメリットとデメリットは?【利便性とリスクの徹底解説】

マイナンバーカードと健康保険証を一体化することにより、医療手続きの簡素化や情報管理の強化が図られています。しかし、便利になる一方でいくつかの課題も指摘されています。ここでは、一体化によるメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

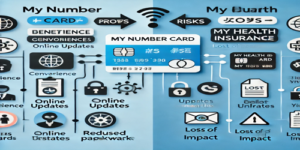

1. 一体化による主なメリット

- 医療機関での手続きが簡単に: マイナンバーカード1枚を提示するだけで、保険資格の確認がオンラインで即座に行えます。これにより、従来の紙の保険証を忘れた場合の手続きが不要になります。

- 情報管理の効率化: 保険情報がオンライン資格確認システムを通じてリアルタイムで更新されるため、新しい保険証の発行手続きが不要です。

- 医療費控除の手続きが簡便化: マイナポータルを活用することで、医療費の確認や確定申告時の医療費控除がスムーズになります。

- 過去の診療情報の共有: 医師が患者の過去の診療や薬剤情報を確認できるため、重複投薬や過剰診療を防ぐことができます。

2. 一体化によるデメリットとリスク

- サイバー攻撃による情報漏洩のリスク: 一部の利用者からは、デジタルデータの集中管理によって万が一のサイバー攻撃時に広範囲な情報漏洩が懸念されています。

- カード紛失時の対応: マイナンバーカードを紛失すると、保険証機能も利用できなくなります。そのため、速やかな再発行と保険資格の再登録が必要です。

- 一部医療機関の未対応: 2025年2月時点では、すべての医療機関がオンライン資格確認システムに対応しているわけではありません。そのため、紙の保険証を持ち歩く必要がある場合があります。

- デジタル機器に不慣れな層へのハードル: 高齢者やデジタルに不慣れな人々にとって、顔認証や暗証番号による認証が負担になる可能性があります。

表: 一体化による利便性とリスクの比較

| 項目 | メリット | デメリット・リスク |

| 保険資格の確認 | オンライン資格確認システムによる迅速な確認 | システム未対応の医療機関では従来の手続きが必要 |

| 情報管理 | リアルタイム更新で情報の正確性が向上 | サイバー攻撃や不正アクセスのリスク |

| カードの携帯 | 1枚のカードで身分証明書と保険証を兼用 | 紛失した場合、再発行までの期間に保険証が使えない |

| 利便性の普及 | 医療費控除や医療情報共有の簡素化 | デジタル機器に不慣れな利用者への対応が必要 |

3. 現時点での課題と今後の展望

2025年2月時点では、マイナ保険証の普及に向けた施策が進行中です。政府は、セキュリティ強化や医療機関の対応拡大を行い、デメリットを最小限に抑える取り組みを進めています。また、利用者向けのデジタルサポート体制の強化も重要な課題とされています。

マイナンバーカードがない場合、保険証はどう使う?

マイナンバーカードがない、または健康保険証としての利用登録をしていない場合でも、従来の紙の保険証を利用して医療機関で保険診療を受けることが可能です。しかし、将来的にはいくつかの手続きが変更される可能性があります。ここでは、現在の利用方法と注意点、そして将来的な変化について解説します。

1. 現行の保険証を利用する方法

- 紙の保険証の提示: 従来通り、医療機関や薬局の窓口で紙の健康保険証を提示します。

- 保険資格の確認方法: 医療機関が保険者に問い合わせを行い、資格情報が確認されます。この方法は手動確認のため時間がかかる場合があります。

- 特定のサービスには非対応: マイナ保険証が提供するリアルタイム情報共有や医療費控除の簡便化などの利便性は利用できません。

2. マイナンバーカードを保険証として使わない場合の注意点

- 対応医療機関の確認: 一部の医療機関は、オンライン資格確認システムの導入によりマイナ保険証の利用を前提としていますが、紙の保険証も引き続き利用可能です。ただし、事前に対応状況を確認することを推奨します。

- 高額療養費制度の申請: 紙の保険証を利用する場合、高額療養費の限度額適用認定証が別途必要になるため、手続きが複雑になる可能性があります。

表: マイナンバーカード未利用時と利用時の保険証の比較

| 項目 | 紙の保険証利用時 | マイナ保険証利用時 |

| 資格確認 | 医療機関が手動で保険者に確認 | オンライン資格確認システムによる即時確認 |

| 高額療養費申請 | 限度額適用認定証の提出が必要 | 自動適用で提出不要 |

| 利便性 | 紙の携帯が必要 | マイナンバーカード1枚で完結 |

| 情報のリアルタイム更新 | 保険証発行後の変更には時間がかかる | オンラインでリアルタイムに反映 |

3. 将来的な資格確認書の交付について

将来的には紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードに移行する計画が進んでいますが、デジタル化に対応できない方のために「資格確認書」の交付が予定されています。この資格確認書は、マイナンバーカードがない場合に代替的に使用されるもので、現行の紙の保険証に代わるものと考えられます。

4. 現時点での課題

2025年2月現在、一部の利用者がデジタル化に対応しきれていないことや、医療機関側の準備不足が課題となっています。政府は紙の保険証とマイナ保険証の両方を利用できる移行期間を設けていますが、今後の変更に備え、最新情報を常に確認することが重要です。

マイナンバーカードとマイナ保険証に関するよくある疑問

マイナンバーカードとマイナ保険証については、多くの人が「何が同じで何が違うのか?」という疑問を抱いています。物理的には1枚のカードでありながら、それぞれ異なる役割を持つため、利用方法の違いを正確に理解することが重要です。ここでは、その疑問をわかりやすく解消していきます。

マイナンバーカードとマイナ保険証は同じものですか?

物理的にはマイナンバーカード1枚ですが、登録される情報や利用場面に違いがあります。正確には、マイナンバーカードの中に「健康保険証としての機能」を登録することで、マイナ保険証として使用できるようになります。

1. 物理的な違いはないが、機能面で異なる

- マイナンバーカード: 住民票に基づき発行され、氏名、住所、生年月日などの情報と電子証明書を内蔵しています。

- マイナ保険証: マイナポータルから保険証利用登録を行うことで、医療機関や薬局で健康保険証として使用できます。

- 登録が必要: マイナンバーカードに保険証機能を追加するには事前登録が必要です。未登録の場合は通常の身分証明書としてのみ使用されます。

2. 同じカードでも利用場面によって異なる

- 身分証明書としての利用: マイナンバーカードは運転免許証やパスポートと同様に、各種契約や行政手続きで公的な身分証明書として使えます。

- 医療機関での利用: 保険証利用が登録されていれば、健康保険証として使用できます。医療機関でカードを提示するとオンライン資格確認が即座に行われます。

- 電子証明書の活用: e-Taxをはじめとするオンライン申請や行政手続きでの本人認証にも利用されます。

表: マイナンバーカードとマイナ保険証の違い

| 項目 | マイナンバーカード | マイナ保険証 |

| 物理的なカード | 同じカード(マイナンバーカード) | |

| 基本情報 | 氏名、住所、顔写真、個人番号 | 健康保険証情報(保険者、被保険者番号) |

| 利用場面 | 身分証明書、電子証明書、行政手続き | 医療機関での保険証提示 |

| 登録の必要性 | 特になし(標準機能) | 事前に保険証としての登録が必要 |

3. 現時点での課題と利用者の声

2025年2月現在、多くの利用者がマイナ保険証への登録のメリットを感じていますが、いくつかの課題も報告されています。高齢者やデジタル機器に不慣れな方にとって、登録手続きや顔認証による利用がハードルとなるケースがあります。また、すべての医療機関がオンライン資格確認システムに対応しているわけではないため、紙の保険証の併用が必要になる場合があります。

4. 今後の展望

政府はマイナ保険証の普及を加速させるため、簡単な登録手順やサポート体制の拡充に取り組んでいます。将来的には、すべての医療機関がマイナ保険証に対応し、紙の保険証が廃止される可能性があります。そのため、利用者は最新情報を常にチェックし、スムーズな移行に備えることが重要です。

マイナンバーカードに保険証を登録したら、従来の保険証は使えない?

マイナンバーカードに保険証情報を登録して「マイナ保険証」として利用できるようにした場合、従来の紙の保険証が使えなくなるのでは?と心配する方がいます。しかし、結論から言えば、有効期限内であれば引き続き紙の保険証も利用可能です。以下でその詳細と注意点を解説します。

1. マイナ保険証登録後も従来の保険証は有効

- 併用期間中は利用可能: マイナンバーカードに保険証情報を登録した後も、従来の紙の保険証は有効期限まで使用できます(最長2025年12月1日まで)。

- 切り替えが段階的に進行中: 現在の段階では、紙の保険証とマイナ保険証の併用が認められていますが、2025年以降は紙の保険証が廃止される予定です。

2. マイナ保険証の利用が推奨される理由

- 保険資格のリアルタイム確認: マイナ保険証を利用することで、医療機関での保険資格の確認がオンラインで即座に行われ、従来の紙の保険証よりも手続きが簡便です。

- 医療費控除の手続きが簡素化: 医療費情報がマイナポータル上で自動記録されるため、確定申告時の医療費控除がスムーズになります。

- 情報更新が自動化: 紙の保険証のように情報変更時に新たな保険証の発行を待つ必要がなく、オンラインで即座に反映されます。

3. マイナ保険証に切り替える際の注意点

- 医療機関の対応状況を確認: 一部の医療機関ではまだオンライン資格確認システムが導入されていないため、紙の保険証を持参することを推奨します。

- 高額療養費制度の申請: 紙の保険証を利用している場合は、限度額適用認定証の提示が必要ですが、マイナ保険証を利用するとこの手続きが不要になります。

表: マイナ保険証と紙の保険証の併用期間中の主な違い

| 項目 | マイナ保険証 | 従来の紙の保険証 |

| 保険資格の確認 | オンライン資格確認システムによる即時確認 | 医療機関による手動確認 |

| 情報の更新 | オンラインでリアルタイムに反映 | 新たな保険証の発行が必要 |

| 高額療養費制度 | 限度額の自動適用(申請不要) | 限度額適用認定証が必要 |

| 利用可能期間 | 登録後は常に利用可能 | 2025年12月1日まで有効 |

4. 将来的な変更と対応策

2025年12月以降は、紙の保険証が完全に廃止される予定であるため、それ以降はマイナ保険証または資格確認書が必要になります。政府は、マイナ保険証への移行をスムーズに行うため、オンライン登録手順の簡素化やサポート体制の拡充を進めています。デジタル機器に不慣れな方でも安心して利用できるよう、地域の窓口などでサポートが提供されています。

マイナンバーカードと保険証を一体化した場合の注意点

マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、医療手続きの効率化や利便性の向上をもたらす一方で、正しく利用するためにはいくつかの注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、利用時に押さえておきたいポイントを解説します。

1. 紛失時のリスクと対策

- 紛失した場合の影響: マイナンバーカードを紛失すると、保険証機能も利用できなくなるため、速やかに再発行手続きを行う必要があります。

- 紛失対策: マイナンバーカードには暗証番号や顔認証によるセキュリティ対策が施されていますが、万が一紛失した場合には、すぐにマイナポータルから利用停止手続きを行いましょう。

2. 医療機関での対応状況を事前に確認

- 対応していない医療機関も存在: 2025年2月現在、すべての医療機関がオンライン資格確認システムに対応しているわけではありません。そのため、紙の保険証を持参することが推奨される場合があります。

- 対応状況の確認方法: 受診予定の医療機関に事前に問い合わせるか、政府が提供する「オンライン資格確認対応医療機関の検索サービス」を利用してください。

3. 高額療養費制度と限度額適用の注意

- マイナ保険証のメリット: 高額療養費制度を利用する場合、マイナ保険証を使用すれば自動的に限度額適用が行われ、別途申請する必要がありません。

- 紙の保険証利用時の手続き: 紙の保険証を利用する場合には、限度額適用認定証の取得が必要です。

表: 一体化による注意点と対策の概要

| 注意点 | リスク | 対策 |

| 紛失時 | 保険証機能が使えなくなる | 速やかに利用停止手続きを行い、再発行を申請 |

| 非対応の医療機関 | マイナ保険証が利用できない | 紙の保険証を持参 |

| 高額療養費制度の適用 | 紙の保険証の場合は手続きが必要 | マイナ保険証を使用することで自動適用 |

4. デジタル機器に不慣れな方への対応

マイナ保険証を利用するにはマイナポータルを経由した登録や管理が必要ですが、デジタル機器に不慣れな方にとってはハードルとなる場合があります。そのため、政府や自治体は窓口サポートや地域での相談会を開催し、登録手続きの支援を行っています。

5. 今後の移行スケジュールと最新情報の確認

2025年12月以降は紙の保険証が廃止され、マイナ保険証または資格確認書が必要になります。政府の公式情報を常に確認し、スムーズな移行を心掛けましょう。特に転職や引っ越しなどの保険資格変更時には、速やかな更新が重要です。

マイナンバーカードとマイナ保険証の違いを踏まえた正しい活用法【まとめ】

マイナンバーカードとマイナ保険証の違いを理解した上で、日常生活における正しい活用法を知ることは、手続きの効率化やトラブル回避に繋がります。ここでは、具体的な使い方とそのポイントをまとめています。

1. 利用シーン別に使い分けをする

- 日常的な医療機関での診療: オンライン資格確認システムに対応している医療機関では、マイナ保険証の利用が推奨されます。即時の資格確認が可能で、医療費控除手続きもスムーズです。

- 非対応医療機関の場合: オンライン資格確認に未対応の医療機関では、従来の紙の保険証を持参することでトラブルを回避できます。

- 身分証明が必要な場面: 行政手続きや金融機関での本人確認には、マイナンバーカードを身分証明書として提示しましょう。

2. マイナポータルの活用で情報管理を最適化

- 医療費の管理: マイナ保険証を利用すれば、医療費の明細がマイナポータル上で一元管理できます。確定申告の際も自動入力が可能です。

- 情報変更の反映: 転職や住所変更などによる保険資格の変更も、マイナポータルを活用することでリアルタイムで情報が更新されます。

- 高額療養費制度の適用確認: 高額療養費の適用状況もマイナポータルで確認可能です。従来の手続きよりも負担が軽減されます。

表: マイナ保険証と紙の保険証の活用ポイント比較

| 利用シーン | マイナ保険証 | 従来の紙の保険証 |

| 日常診療 | オンライン資格確認で即時対応 | 医療機関による手動確認 |

| 情報更新 | リアルタイムで反映 | 新しい保険証の発行が必要 |

| 高額療養費制度 | 自動適用で申請不要 | 限度額適用認定証の提出が必要 |

3. 紛失やトラブル時の対応策

- マイナンバーカード紛失時: 速やかにマイナポータルからカードの利用停止手続きを行い、再発行手続きを申請しましょう。

- 紙の保険証利用中の紛失: 保険者に連絡して新しい保険証の再発行を依頼します。

- 医療機関でのトラブル時: 紙の保険証とマイナ保険証の両方を持参していれば、対応が容易です。

4. 将来的な移行に備える

2025年12月以降、紙の保険証が廃止される予定のため、マイナ保険証へのスムーズな移行が重要です。デジタルに不慣れな方は、地域のサポート窓口やオンラインガイドを活用して登録手続きを進めてください。

5. 最新情報の確認で安心した活用を

政府や保険者が提供する最新情報を定期的に確認し、制度変更に柔軟に対応することが重要です。特に、転職や引っ越しなどで保険資格が変更された場合は、速やかに新しい情報に更新しましょう。

コメント