電気工事や設備点検の現場で必ず登場するのが「絶縁抵抗測定」。

でも初心者にとっては

「なぜ測るの?」

「どういう仕組み?」

と疑問が尽きないはずです。

電気は目に見えないため、ちょっとした絶縁不良が重大な感電事故や火災につながる危険もあります。

そこで本記事では、難しい数式や専門用語を避けながら、絶縁抵抗測定の目的や基本的な仕組みをやさしく解説していきます。

なぜ電圧をかけて電流を測るだけで絶縁の良し悪しがわかるのか、100Vと1000Vの測定の違いはどこにあるのか。

これらを押さえれば、試験勉強にも現場での実践にも自信を持って臨めます。

初心者の方でもスッと理解できるように整理しましたので、安心して読み進めてください。

- 絶縁抵抗測定の目的がわかる

- 仕組みを図解で直感理解

- 100Vと1000Vの使い分け整理

- 合否基準と望ましい値を提示

- 安全手順とNG行為を解説

絶縁抵抗測定の基礎を初心者向けに解説

電気工事や機器の点検で必ず出てくるのが「絶縁抵抗測定」です。名前だけ聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は“電気が漏れにくいかどうか”を確かめる、とてもシンプルな検査です。

ここでは、初心者でも理解できるように絶縁抵抗測定の目的や基本的な方法、数値の見方などをやさしく解説していきます。

絶縁抵抗とは?シンプルな言葉で理解する

- 絶縁抵抗=「電気が漏れにくい度合い」を示す数字(単位:Ω/一般にMΩを使用)。

- 数値が大きいほど漏れにくい=安全寄り。小さいほど漏れやすい=注意。

- 測定は直流の高め電圧を一時的にかけ、漏れ電流から抵抗を計算(数式を覚えなくてもOK)。

- 現場の目安:新品・良好なら数MΩ〜100MΩ超も珍しくありません(条件で変動)。

ホース(水)にたとえると…

- ホースの厚い壁=良い絶縁(電気が漏れにくい)

- ひび割れ・汚れ=劣化・汚損(電気が漏れやすい)

- 漏れ水が少ない=MΩが大きい/漏れ水が多い=MΩが小さい

数式抜きでつかむコア概念

絶縁が良い=電気がほぼ流れない → 計器は大きな抵抗を表示/絶縁が悪い=電気が漏れる → 計器は小さな抵抗を表示。この“大小関係”さえ覚えれば、実務で迷いにくくなります。

単位とざっくり目安(MΩを使う理由)

| 表示例 | 意味(ざっくり) | 現場での印象 |

|---|---|---|

| ∞(無限大) | 計器上限超え/漏れほぼゼロ | 理想。ただし接続ミスでも出るため要確認。 |

| 100MΩ 以上 | 非常に漏れにくい | 新設・乾燥時などでよく見られる良好値。 |

| 数MΩ〜十数MΩ | おおむね健全 | 多くの現場で「問題なし」の範囲。 |

| 0.1〜0.5MΩ 付近 | 下限に近い領域 | 要注意。原因調査と再測定を推奨。 |

| ほぼ 0Ω | 短絡レベル | 即停止・隔離が必要な危険サイン。 |

※ 法規の最低基準値は国・設備区分で異なります。日本の低圧回路では 0.1〜0.4MΩ 程度が最低ラインとされる例がありますが、詳細は最新の法令・規格・メーカー資料をご確認ください。

「0Ω」に近いとき

- 絶縁破壊/短絡レベルの可能性。

- 設備を停止し、区分切り分け→原因特定へ。

- 再測定時は必ず無電圧・安全確保を。

「∞(無限大)」が出たとき

- 理想的に漏れが極小=良好の目安。

- ただしリード外れ・測定点違いでも出る。

- 手順と接続を再確認して確証を得る。

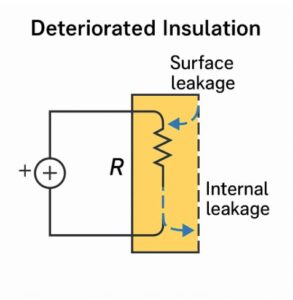

電気の“抜け道”は2種類:表面リークと内部リーク

- 表面リーク:汚れ・湿気・水分があると、被覆の表面を伝って電気が滑るように漏れる。

- 内部リーク:材料そのものの経年・微細亀裂・熱ダメージなどで、内部を通って漏れる。

現場で見かける急な低下は、まず表面要因(雨上がり・結露・粉じん)を疑うのが近道。清掃・乾燥で回復する場合があります。

数値を左右する環境要因

- 湿度・水分:湿ると表面リーク↑ → 抵抗値↓。

- 温度:高温で材料抵抗が下がりやすい → 抵抗値↓ (組成依存)。

- 汚れ・粉じん・塩分:導電性皮膜を作りやすい → 抵抗値↓。

- 長尺ケーブル:静電容量が大きく、測定の立ち上がり挙動がブレやすい。

※ 温度補正の厳密式や材質別の係数は用途・規格に依存します。

試験・現場でつまずきやすい「覚えどころ」

- 数値の解釈:大きい=良い/小さい=悪い。特に0Ω付近は危険。

- ∞の落とし穴:良好値にも、接続ミスという偽陽性がある。

- 環境管理:湿気・汚れを除き、必要なら乾燥後に再測定。

- 比較が大事:過去記録との相対低下は異常の初期サイン。

- 安全基本:無電圧確認→測定→放電の3点セットを徹底。

注記:法令・規格の具体値やメーカー推奨の合否基準は、機器種別・電圧区分・国際/国内規格で差があります。一次情報(最新の法令・JIS/IEC・メーカー資料)にあたることを推奨します。

絶縁抵抗測定を行う目的とは?

ひと言でいえば、「電気が漏れていない」ことを数字で証明するためです。安全(感電・発火の防止)だけでなく、法令順守、設備の長寿命化、トラブル予防、引渡しや点検のエビデンスづくりまで、現場では多目的に使われます。

目的を明確にすると、どの範囲を、どの電圧で、どのタイミングで測るかがブレません。下の一覧で「何のために」「どう活かすか」を整理します。

| 目的 | 代表シーン | 見るポイント(指標例) | 次のアクション |

|---|---|---|---|

| 安全確保(感電・火災の予防) | 工事後の通電前/停電点検 | MΩ値が十分大きいか、急低下がないか | 低値なら区分切り分け→清掃・乾燥・補修 |

| 法令・規格順守 | 竣工検査/定期点検・更新申請 | 対象回路の区分に応じた最低基準以上か | 記録化・報告書作成(証跡の保管) |

| 予防保全・寿命管理 | 定期点検(半年~年次)/休止設備の再立上げ | 前回比の劣化トレンド(MΩの推移) | 劣化が進む区間を優先補修・更新計画へ反映 |

| 品質保証・受入検査 | ケーブル・機器の受入/工事完了時の引渡し | 新品らしい高いMΩが出ているか | 異常時は出荷元確認・交換・是正の要求 |

| 事故・不具合の原因究明 | 漏電ブレーカ動作/保全呼び出し時 | どの区間でMΩが落ちているか(切り分け) | 表面汚損・浸水・傷・端末の点検→復旧 |

| 省エネ・損失抑制 | 常時わずかな漏れが疑われる設備 | 慢性的な低MΩ・湿度依存の有無 | 清掃・防湿・ケーブル更新で漏れ損を低減 |

| 教育・試験対策 | 電気工事士受験/新人OJT | “大きい=良好、小さい=要注意”の直感化 | 模擬測定で手順・安全・記録の型を体得 |

目的別のKPIと判断のコツ

① 安全・法令

- 最低基準を満たすこと(区分で異なる)。

- 新品・乾燥条件なら十分高い値が期待されます。

- 境界値に近い場合は再測定・清掃・乾燥で再確認。

② 予防保全

- 推移管理:過去値との比較が最重要。

- 湿度依存が強い回路は表面汚損を疑う。

- 長尺ケーブルは乾燥・清掃後に再チェック。

③ 品質・受入

- メーカー仕様の受入基準を確認。

- 端末処理・被覆傷の有無を併せて点検。

- 結果はロットごとに記録・トレース可能に。

目的→測定条件→記録形式をセットで決めると、後から比較しやすくブレません(例:500Vレンジ/5秒読取り/温湿度併記)。

低値でも清掃・乾燥・端末やり直しで回復する例は多いです。いきなり更新判断をせず、条件を整えてから再測定を。

最小チェックリスト(目的を達成するために)

- 何のために測るか(安全/法令/予防/受入/原因究明)を明文化。

- どこを測るか(回路区分・機器)と範囲(相-接地、相-相など)を決定。

- 印加電圧(100V/250V/500V/1000Vなど)と読取りタイミング(例:5s)を統一。

- 環境条件(温度・湿度・清掃状態)を記録し、比較をフェアに。

- 記録・保管:日時・担当・機種・レンジ・結果・所見を残す。

注記:最低基準値や推奨値は設備区分・規格・メーカー仕様で異なります。

絶縁抵抗計(メガー)の基本的な役割

絶縁抵抗測定を行うための必須アイテムが絶縁抵抗計(メガー)です。工事現場や点検作業では「メガーある?」が合言葉になるほど、使用頻度が高い計測器です。

役割はシンプルで、対象物に直流高電圧をかけ、流れる電流を計測→抵抗値に換算すること。ここから「絶縁の良否」を判断する基準となります。

アナログ式とデジタル式の違い

アナログ式メガー

- 手回し発電式が代表例。内部ダイナモで直流高電圧を発生。

- 指針が0〜∞MΩの目盛り上でアナログ表示。

- 電池不要で故障に強いが、針の読取に慣れが必要。

- 電圧が安定せず、読み取り誤差が出やすい。

- 試験や教育現場で「抵抗の動きを体感する」教材として重宝。

デジタル式メガー

- 乾電池や充電池で動作。ボタン一つで測定可能。

- 液晶にMΩ単位で数値表示されるため、初心者にも見やすい。

- 自動放電機能やホールド機能など、安全機能が豊富。

- 環境や長尺ケーブルによる測定ブレが少なく、安定性が高い。

- 点検業務や法定検査の標準機器として主流。

| 比較項目 | アナログ式 | デジタル式 |

|---|---|---|

| 電源方式 | 手回し発電 | 乾電池/充電池 |

| 表示方法 | 指針(目盛り) | 液晶数値表示 |

| 精度・安定性 | 使用者の読取依存/ブレやすい | 数値直読/安定性高い |

| 安全機能 | ほぼ無し | 自動放電/ホールド/警告音など |

| 用途 | 教育・練習/停電現場 | 現場点検/法定検査 |

絶縁抵抗測定の手順をステップごとに紹介

手順は「安全 → 準備 → 測定 → 放電 → 記録 → 復旧」の流れが基本です。順番を固定化しておくと、ミスや事故をぐっと低減できます。

以下では、現場でも試験でも使える実践フローをタイムライン形式で整理し、要所は個別セクションで深掘りします。

- 0) 目的と範囲を明確化:どの回路・どの相を、何のために測るか(安全/法令/受入/原因究明)。

- 1) 停電操作:該当遮断器OFF・施錠/表示(LOTOが理想)。周囲へ試験予告。

- 2) 検電で無電圧確認:相-相/相-接地の全点を確認(詳細は下の「測定前の安全確認」)。

- 3) 機器の切り離し:インバータ・UPS・PLC・計装は直流高圧印加禁止のため外す/短絡指示に従う。

- 4) 計器チェック:メガーの自己点検(電池/ゼロチェック/リード損傷/レンジ)。

- 5) 試験電圧を選ぶ:100/250/500/1000Vなど。高ければ良いではなく、対象の耐圧と規格に合わせる。

- 6) リード接続:黒=接地/筐体、赤=測定点。クリップで確実固定(詳細は下の「リード線の接続と注意点」)。

- 7) 測定実行:ボタン押下中のみ高圧印加。表示安定後に読み取り(例:5秒時点など運用を統一)。

- 8) 記録:回路/相/レンジ/読取時刻/温湿度/所見を残す。前回値との比較が重要。

- 9) 放電処理:印加後の残留電荷を必ず放電(詳細は下の「測定後の放電処理」)。

- 10) 復旧:切り離し解除→外観確認→遮断器ON。最終確認後に引渡し。

| 対象例 | 目安レンジ | 注意点 |

|---|---|---|

| 通信/制御の低電圧回路 | 50〜100V | 電子機器直結は避ける/切り離し必須 |

| 100〜200Vクラスの一般配線 | 250〜500V | 機器の取説優先/乾燥状態で実施 |

| 高圧ケーブル・モータ | 500〜1000V | 耐圧/絶縁種別でレンジ選定・温度補正の考慮 |

測定前の安全確認(電源OFFと検電)

- 遮断器OFF → 鍵・札(LOTO)で誤投入防止。

- 検電器の自己確認(既知の活線で点灯確認)。

- 相-相/相-接地の全点で無電圧を確認。

- 周囲への声かけ・区画表示(高圧印加試験を周知)。

- 手袋・安全靴・アイプロテクションなど保護具着用。

- 遮断器OFFのみで検電を省略。

- インバータ等を接続したまま試験。

- 周囲へ知らせずに突然印加。

いずれも感電・機器破損につながる代表パターンです。

リード線の接続と注意点

基本のつなぎ方

- 黒(-)を接地(盤アース/筐体)に先に固定。

- 赤(+)を測定点へ(相-接地/相-相など範囲に合わせる)。

- クリップ・マグネットで確実固定し、手放し測定。

※ ガード端子(ある機種)を使うと、表面リークの影響を低減できる場合があります。

事故防止のコツ

- リード被覆の傷・断線を事前確認。

- 近傍の露出導体に触れないよう取り回す。

- 測定中はリードを持たない(固定が基本)。

- ワニ口の噛み込み不良は誤判定の原因。

測定後の放電処理の必要性

なぜ放電が必要?

長いケーブルやモータ巻線は静電容量を持ちます。直流高圧を印加すると電荷が貯まり、試験後もしばらく電気が残ることがあります。これを放置すると、あとで触れた人が感電する危険があります。

正しい放電の手順

- メガーのボタンを離す/電源OFFにする。

- 赤リードを接地側へ接触させ、数秒~十数秒待つ。

- 必要に応じて別の接地線で被測定点を確実に大地へ導通。

- 自動放電機能付き機種でも目視・計測で確認できると安心。

※ 放電完了の確認手段がない場合、十分な待ち時間と再検電を推奨。

備考: 本手順は一般的な実務フローです。法令・規格・メーカー取説が優先されます。

絶縁抵抗測定の基準値と合否の目安

絶縁抵抗の値は「高ければ高いほど良い」が基本です。ただし、実務では最低限クリアすべき法令基準と、理想的に確保したい望ましい数値が区別されています。

ここでは法的にNGとされるラインと、現場で良好と評価される目安を整理します。

法令で定められた最低基準

電気設備技術基準・内線規程などでは、用途や電圧区分に応じて「最低限クリアすべき値」が明記されています。以下は代表的な例です。

| 電路の種類 | 電圧区分 | 最低基準値(目安) |

|---|---|---|

| 一般低圧回路 | 100V/200V | 0.1MΩ以上 |

| 600V以下の配線 | 三相200Vなど | 0.1MΩ以上 |

| 高圧受電設備 | 6.6kVなど | 機器ごとに規程あり(例:5MΩ以上など) |

注記: 上記は一般的に広く知られる基準値です。法改正や設備区分により差があるため、最新の「電気設備技術基準」「内線規程」「メーカー取説」など一次情報の確認が必須です。

新設設備で望ましい抵抗値

最低基準を満たしていれば法的には問題ありませんが、新設設備や新品のケーブルではより高い値が期待されます。以下は現場で「良好」と評価される目安です。

低圧配線(100V/200V)

- 数十MΩ〜数百MΩが望ましい。

- 乾燥状態なら∞(無限大)表示が普通。

- 1MΩ程度だと「劣化の兆候あり」と判断されることも。

高圧ケーブル・機器

- 数百MΩ〜数GΩが理想。

- 初期値が高ければ、その後の経年変化が判断しやすい。

- 湿度や汚れで一時的に下がることもあるため、推移管理が重要。

「基準値=合格」「高値=良好」と理解しましょう。最低基準ギリギリは合格でも安心ではないため、新設設備ではできるだけ高い値を目指すのが現場の常識です。

絶縁抵抗値が0のときに考えられること

測定で絶縁抵抗値が「0」と表示されたら、通常は「絶縁がまったく機能していない」=短絡(ショート)や直結状態を示します。これは非常に危険な結果であり、感電や火災リスクが直ちに疑われます。

ただし、必ずしも「絶縁が完全に失われた」と断定するのではなく、測定方法・環境・計器の状態など複数の要因も考慮する必要があります。

① 完全短絡

導体同士が直接つながっている場合。絶縁体が破壊され、電気が素通りしている状態。

② 水分・湿気の侵入

ケーブル端子や分電盤内部に水が侵入し、導通状態になっている可能性。特に雨天工事後や湿度の高い現場で多い。

③ 測定対象の誤り

遮断器がONのまま/他回路と接続状態のまま測定し、結果が0と誤表示されることも。

④ 計器の不具合

リード断線やメガー故障によって「0Ω」扱いになる場合。別の機器で再確認が必須。

0が出たときの確認ステップ

- 測定レンジ(100V/500V/1000V)が対象に合っているか確認。

- 遮断器をOFF・切り離ししたか再点検。

- リード線や接触部がショートしていないか確認。

- 別の計測器でクロスチェック。

- 本当に絶縁劣化が疑われるなら、対象区間を切り分けて調査。

絶縁抵抗測定で無限大と出た場合の意味

絶縁抵抗計(メガー)の表示が「∞(無限大)」になるのは、計器が検出できる範囲で漏れ電流が極めて小さく、抵抗が計器の上限を超えた状態を示します。一般には良好のサインです。

ただし、接続ミス・測定点の誤り・レンジ設定不適合などでも∞は出ます。ここでは「良い∞」と「疑わしい∞」を見分ける視点を整理します。

「良い∞」の典型例

- 新設のケーブルや乾燥した盤内で、清掃後に測定。

- 過去ログでも常に高いMΩ(または∞)が続いている。

- 複数の相・区間で一貫して高値(偏りがない)。

- 別機種・別レンジでも同様の結果。

「疑わしい∞」の典型例

- リードが外れていた/測定点が塗装面・酸化皮膜のみ。

- 黒(接地)側が確実にアースへ落ちていない。

- レンジが対象に対して過大で、計器上限に張り付く。

- 相-相は∞だが、相-接地だけ極端にばらつく。

| シナリオ | 想定原因 | 確認・対処 |

|---|---|---|

| 新設・乾燥環境で∞ | 漏れ電流が極小/健全な絶縁 | 他相・他区間でも再測定→一貫性があれば良好と判断。 |

| 古い設備で突然∞に上昇 | 接触不良/測定点の変更/リード外れ | クランプ・ワニ口の噛み直し/端子研磨→再測定。 |

| 相-相は∞、相-接地だけ低め | 接地系の汚損・浮き/アース線断 | 接地の導通確認・清掃・端末処理を実施。 |

| 全点∞で値が全く動かない | 計器の上限・レンジ不適合/計器故障 | レンジ変更・別計器でクロスチェック。 |

| 塗装面や酸化面を挟んで∞ | プローブが導体に触れていない | 塗装を避ける/磨く/裸金属へ確実に接触。 |

∞を信頼できる値にするための検証手順

- レンジ確認:対象の耐圧・規格に合う試験電圧(100/250/500/1000Vなど)か。

- 接続確認:黒=確実にアース、赤=測定点。塗装・錆は避け、噛み込みを目視。

- 再現性:同一条件で複数回測定し、ブレがないか。

- 比較:相違・区間違いでも同様に高値か。偏りがあれば配線ルートを再点検。

- クロスチェック:別機器・別レンジ・別担当で再測定。

- 長尺ケーブルは静電容量が大きく、立ち上がりの一瞬だけ値が動くことがあります。表示が安定してから読取を。

- 清掃・乾燥後に∞へ改善する場合は、表面リーク由来のことが多いです。

- 記録には環境条件(温湿度)と読取りタイミング(例:5秒値)を必ず併記すると比較が公正になります。

備考: 「∞表示」の仕様(上限値・表示方式)はメーカーや機種により異なります。

絶縁抵抗値がゼロや無限大になったときの詳しい意味は、こちらの解説でも確認できます。

絶縁抵抗測定でやってはいけないこと

絶縁抵抗測定は、電気設備の健全性を確認する重要な作業ですが、誤った方法で行うと事故や設備破損につながります。特に現場経験が浅い方は「何をやってはいけないか」を理解しておくことが大切です。

以下では、代表的な「禁止事項」とその理由をわかりやすく整理しました。

通電中に測らない

絶縁抵抗計は内部で直流の高電圧(100V〜1000V程度)を発生させて測定します。そのため通電状態で測定すると二重に電圧が印加され、以下のリスクがあります。

- 計器の故障:外部電源が印加され計器内部の回路を破損。

- 感電事故:試験電圧と商用電源が重なり人体への危険性が増大。

- 設備破損:ブレーカーや接続機器の絶縁体を破壊する恐れ。

必ず電源をOFFにし、検電で無電圧を確認してから測定することが鉄則です。

精密機器を接続したまま測らない

測定時に発生する高電圧は、電子回路や弱電機器にとっては過電圧です。精密機器を接続したまま測定すると以下の問題が起きやすくなります。

- 機器破損:PLC、センサー、通信機器などが焼損。

- データ消失:制御装置や記録装置の内部メモリが消去される可能性。

- 保証失効:誤測定による故障はメーカー保証対象外。

測定前には必ず精密機器を切り離す・取り外すことを習慣化しましょう。

その他にも注意すべき禁止事項

- 放電処理を怠る → 配線や機器に電荷が残り、感電の危険。

- アースが確実でない状態で測定 → 正確な値が出ず、誤判定につながる。

- 雨天や湿度が極端に高い状況での屋外測定 → 水分によるリークで誤差が大きくなる。

絶縁抵抗測定は「正しくやらないと事故や故障につながる」代表的な作業です。

必ず電源遮断・機器切離し・放電処理を徹底し、安全を最優先に進めましょう。

測定時にやってはいけない危険行動については、こちらの詳細解説もチェックしておきましょう。

絶縁抵抗測定の仕組みをわかりやすく解説

「なぜ測定すると数値が出るの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

絶縁抵抗計はオームの法則を応用し、高い電圧を一時的にかけて、そのときの電流の流れから抵抗値を計算しています。

この章では、絶縁抵抗測定の仕組みを図解イメージとともに紹介し、数値の意味を直感的に理解できるように整理します。

絶縁抵抗計の測定原理とは?

絶縁抵抗計(メガー)は、被測定物に直流の高めの電圧を一時的にかけ、流れた微小な電流から抵抗値を求める計器です。原理はシンプルでも、電荷のたまり方(静電容量)や材質特有の吸収現象がからむため、読み取りタイミングや配線方法が精度に影響します。

以下で、公式を使わずにイメージできるレベルから、現場で差が出る“原理の勘どころ”まで整理します。

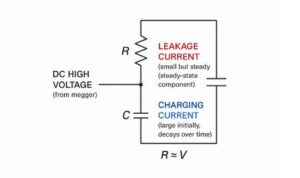

オームの法則を応用した仕組み

- 計器は被測定物に電圧Vを印加し、流れた電流Iを測定。

- 抵抗値は R ≒ V / I で計算(内部で自動換算)。

- Rが大きいほど漏れ電流Iは小さく、絶縁が良いと判断。

※ 実機では、電流を直読する方式/内部の分圧で電圧を読み替える方式など、構成の違いはありますが、いずれも本質は「VとIの比」で抵抗を求めています。

- 絶縁体は抵抗Rだけでなく容量C(電荷をためる性質)を持つ。

- 印加直後は充電電流が流れ、その後に定常的な漏れ電流に近づく。

- 材質固有の吸収電流(ダイレクト吸収)が徐々に減衰するため、読み取り時刻を統一すると比較が公正になる。

例:実務では「印加5秒時点の値を採用」など、社内手順で時刻を固定する運用が一般的です(機器取説・規格類をご確認ください)。

図の見方(R‖C 等価回路)

- 左に「直流高電圧(メガーから印加)

- R(Resistor):絶縁体を流れる漏れ電流の経路を表す要素。図の赤い Leakage Current が対応します。値が小さくなるほど電流が流れやすく、絶縁不良のサインです。

- C(Capacitor):配線や機器が持つ静電容量の性質を表す要素。青い Charging Current が対応します。印加直後に一時的に流れ、短時間で小さくなります(充電電流)。

- Leakage Current(赤):R側を通る持続的な微小電流。この成分が小さい=絶縁が良好です。

- Charging Current(青):C側を通る一時的な電流。時間とともに減衰し、最終的にはほぼゼロに近づきます。

- 数値が安定するまで待ってから読む(Cの影響=Charging Currentが落ち着いてから)。

- 相・区間ごとに同条件(試験電圧・読取り時刻・温湿度)で比較する。

- 清掃・乾燥で数値が改善するなら表面リーク要因、改善しないなら内部劣化を疑う。

- 静電容量が大きい回路(長尺ケーブル・大型モータ)は、表示が安定するまで待つ。

- 湿度や表面汚れは表面リークを増やし、見かけのRを下げる。

- 比較評価は同一条件(試験電圧・時間・環境)で行い、推移を追う。

- 表面リークの影響を減らすには、機種によりガード端子の活用が有効な場合がある。

高電圧をかけて漏れ電流を測る流れ

測定フロー(シンプル版)

- 準備:対象を停電・検電。精密機器を切り離し、試験電圧レンジ(例:100/250/500/1000V)を選ぶ。

- 配線:黒リードを接地側へ、赤リードを測定点へ。必要ならガード端子を設定。

- 印加:メガーが直流高電圧を供給。充電電流→吸収電流→漏れ電流の順で挙動が落ち着く。

- 読み取り:規定時刻(例:5秒)での値を採用。Rが大きいほど表示は大。

- 放電:印加を止め、被測定物の残留電荷を必ず放電してからリードを外す。

メガー内部のイメージ

- 直流高圧源(手回し発電/電子式昇圧)+電流検出回路。

- 過電流を防ぐ内部抵抗で試験電流を安全域に制限。

- デジタル機は自動放電・ホールド・レンジ制御などの保護機能を搭載。

充電電流(瞬間的)

印加直後に容量Cへ電荷が流入。すぐ減衰。安定前に読むと実力より低めのRが出やすい。

吸収電流(徐々に減衰)

材質内部の極性化・遅れ現象。数秒〜数十秒で減衰。読み取り時刻の統一が精度を左右。

漏れ電流(定常分)

最終的に残る微小電流。これが小さいほどRが大きく、絶縁が良いと判断できる。

- 時刻の固定:「印加◯秒値」を社内で統一。推移比較がフェアになる。

- レンジの妥当性:対象の耐圧・規格に対して高すぎない電圧を選び、オーバーレンジ(∞張り付き)と機器損傷を避ける。

注記: ここで説明した「充電電流/吸収電流/漏れ電流」の扱い、ガード端子の効果、読み取り時刻の推奨は、業界で広く用いられる一般的知見です。詳細は各メーカーの取扱説明書・最新の規格類をご確認ください。

絶縁抵抗測定の仕組みをさらにイメージで理解したい方は、こちらの解説もぜひご覧ください。

絶縁抵抗測定で使用する電圧の違い

絶縁抵抗測定では、対象設備や規格に応じて試験電圧を切り替える必要があります。メガーには「100V」「250V」「500V」「1000V」といったレンジが用意されており、用途を誤ると設備破損や誤判定につながります。

ここでは代表的な100V測定と1000V測定を取り上げ、それぞれの特徴と使いどころを整理します。

100V測定の特徴と使いどころ

- 主な用途:100V系の照明回路・家庭用電源ライン・低圧制御回路。

- 利点:印加電圧が低いため、機器へのストレスが小さい。電子機器を切り離す前提であれば比較的安全。

- 注意点:抵抗値が高すぎる場合(例:数百MΩ以上)でも数値が安定しやすく、初心者には扱いやすい。

※ 現場では「100V回路は100Vレンジ」という運用が基本。ただし設備の仕様書・法令基準を確認することが必須です。

1000V測定の特徴と注意点

- 主な用途:高圧ケーブル・変圧器・大型モータなど、高耐圧が前提の設備。

- 特徴:1000Vを印加することで、微細な劣化(微小なクラックや湿気の影響)まで検出しやすい。

- リスク:絶縁体に不要なストレスを与える可能性があり、規格や試験指示がある場合に限定して使用する。

100V測定と1000V測定の比較表

| 項目 | 100V測定 | 1000V測定 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 家庭用回路・制御盤 | 高圧設備・大型機器 |

| メリット | 機器負担が少なく安全 | 細かな劣化を発見しやすい |

| デメリット | 高耐圧設備の劣化を検出しにくい | 低圧機器にかけると破壊の恐れ |

電流の流れをイメージで理解する

絶縁抵抗測定は「どれだけ電気が漏れにくいか」を見る試験ですが、仕組みをつかむ近道は電流の通り道を頭の中に描けるかです。ここでは図を使わず、言葉だけでイメージできるように流れを整理します。

ポイントは、内部(材料の中)を抜ける電流と表面(汚れや水分の皮膜)を伝う電流の2系統。環境や配線長によって見え方が変わります。

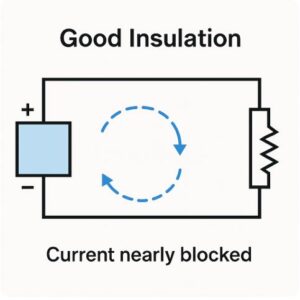

絶縁が良好な場合の電流の動き

- メガーが直流高電圧をかけると、まず瞬間的な充電電流が流れ、すぐに小さくなる。

- 材料内部は“分厚い壁”のように電気を通しにくいので、定常的な漏れ電流は極小。

- 表面が乾燥・清潔なら、表面を伝う経路もほぼ遮断される。

→ 計器表示は大きな抵抗値(MΩ〜GΩ、場合により∞)になり、一貫性がある。

- 複数相・複数区間で高い値が揃う(偏りがない)。

- 清掃・乾燥後に明確に改善する(表面要因の除去)。

- 長尺ケーブルでも、数秒待てば表示が落ち着き、高値で安定。

補足:ガード端子対応機なら、表面リークをバイパスして内部の実力値に近い指示を得やすいです。

- 接続良好(塗装面ではなく金属面へ確実に接触)。

- 読み取り時刻を統一(例:印加5秒値)。

- レンジの妥当性(過大電圧での∞張り付きに注意)。

絶縁が劣化した場合の電流の動き

表面リークが増える

湿気・水滴・粉じん・塩分で導電性の薄膜ができ、表面を滑るように電流が流れる。見かけの抵抗が急低下。

- 雨天後・結露・洗浄液残りで発生しやすい。

- 清掃・乾燥で回復することが多い。

内部リークが増える

経年劣化・微細クラック・熱ダメージで材料内部の通り道ができ、定常漏れ電流が増える。清掃しても回復しにくい。

- 絶縁体の焼け・変色・匂いなどの外観と一致する場合あり。

- 区間切り分け・更新判断が必要。

長尺・湿度・温度の影響

長尺ケーブルは静電容量が大きく、表示安定まで時間がかかる。高温・高湿は抵抗を下げやすい。

- 測定は同一条件(温湿度・時間)で比較。

- 必要に応じて乾燥→再測定で要因切り分け。

| サイン | 考えられる要因 | 初期対応 |

|---|---|---|

| 雨天・洗浄後に急低下 | 表面リーク(汚れ・水分) | 清掃・乾燥・端子の再処理→再測定 |

| 相や区間で値がバラつく | 局所的な傷や端末不良 | 区間切り分け・端末やり直し |

| 清掃しても回復しない | 内部劣化(材質ダメージ) | 更新・補修の検討、上位者へエスカレーション |

| 長尺で数値が落ち着かない | 容量大→充電電流が長引く | 読取時刻の統一、待ち時間の延長、ガード端子活用 |

まとめ:良好な絶縁では定常漏れ電流が極小になり高い抵抗を示します。劣化や汚損では表面/内部のどちらかの経路で電流が増え、数値が下がります。誤判定を避けるには「接続の確実化・清掃乾燥・読取時刻の統一・環境条件の記録・区間切り分け」の5点を徹底してください。

注記: 本節は一般的な現場知見の整理であり、機器固有の仕様やしきい値はメーカー資料・規格に依存します。

初心者がつまずきやすい測定時の注意点

絶縁抵抗測定はシンプルな作業に見えて、実は初心者が間違えやすい落とし穴がたくさんあります。ちょっとした不注意で「数値がおかしい」「機器が壊れた」といったトラブルになることも珍しくありません。

ここでは特に新人や試験対策中の方がつまずきやすいポイントを、原因と防止策をセットで紹介します。

① 電源を切らずに測ってしまう

電源が入ったまま測定すると、計器の破損や感電リスクが高まります。必ず停電・検電を確認しましょう。

② リード棒の接触不良

塗装面やサビの上にあてると正しい値が出ません。必ず金属面を露出させ、しっかり当てることが重要です。

③ 放電を忘れる

測定後はケーブルや機器に残留電荷が残ります。放電しないと感電事故の原因になります。

④ 環境条件を軽視

雨の日や湿度の高い場所では値が下がりやすいです。乾燥した環境での測定、または条件を記録して比較することが必要です。

よくある誤りと正しい対応まとめ

| 誤り | リスク | 正しい対応 |

|---|---|---|

| 通電状態で測定 | 計器破損・感電 | 必ず停電&検電後に実施 |

| 精密機器をつないだまま | 基板破壊・データ消失 | 機器を切り離してから測定 |

| リード棒の接触不良 | 正しい値が出ない | 金属面にしっかり接触 |

| 放電処理を忘れる | 感電リスク残存 | 測定後は必ず放電 |

初心者がつまずく原因は「基本の安全手順」を飛ばしてしまうことにあります。

停電確認 → 機器切離し → 正しい接続 → 測定 → 放電の流れを徹底すれば、大半のトラブルは防げます。

絶縁抵抗測定と仕組みをまとめて理解しよう(まとめ)

ここまで、絶縁抵抗測定の目的・基本操作・原理・電圧ごとの違い・注意点を整理しました。最後に全体の要点を振り返り、初心者が学んだ知識をしっかり定着できるようにまとめます。

試験対策にも、現場の安全作業にも活かせるよう、シンプルにチェックできる形で要点を整理しました。

目的と意味

絶縁抵抗測定は「電気が漏れていないか」を数値で確認するための必須検査。安全と信頼性を守る根拠になります。

測定の流れ

停電確認 → 接続 → 電圧印加 → 値の読み取り → 放電。

この5ステップを外さないことがトラブル防止の基本です。

仕組みの理解

メガーは直流高電圧をかけて微小電流を測定し、抵抗値を算出。

絶縁が良いほど電流は流れず、抵抗値は大きくなります。

初心者が押さえておくべきチェックリスト

- 電源を必ず切り、検電で確認する。

- 精密機器は接続解除してから測定する。

- 読み取りは「印加後◯秒」で統一する。

- 測定後は必ず放電を実施する。

- 環境条件(湿度・温度)も記録に残す。

絶縁抵抗測定は「電気の安全を守るための健康診断」のような存在です。

原理を理解し、正しい手順で測定することができれば、誤判定や事故を大幅に減らせます。

初心者の方はまずは仕組みをイメージし、基本動作を体で覚えることから始めましょう。

コメント